- Ma Coupe du monde à moi

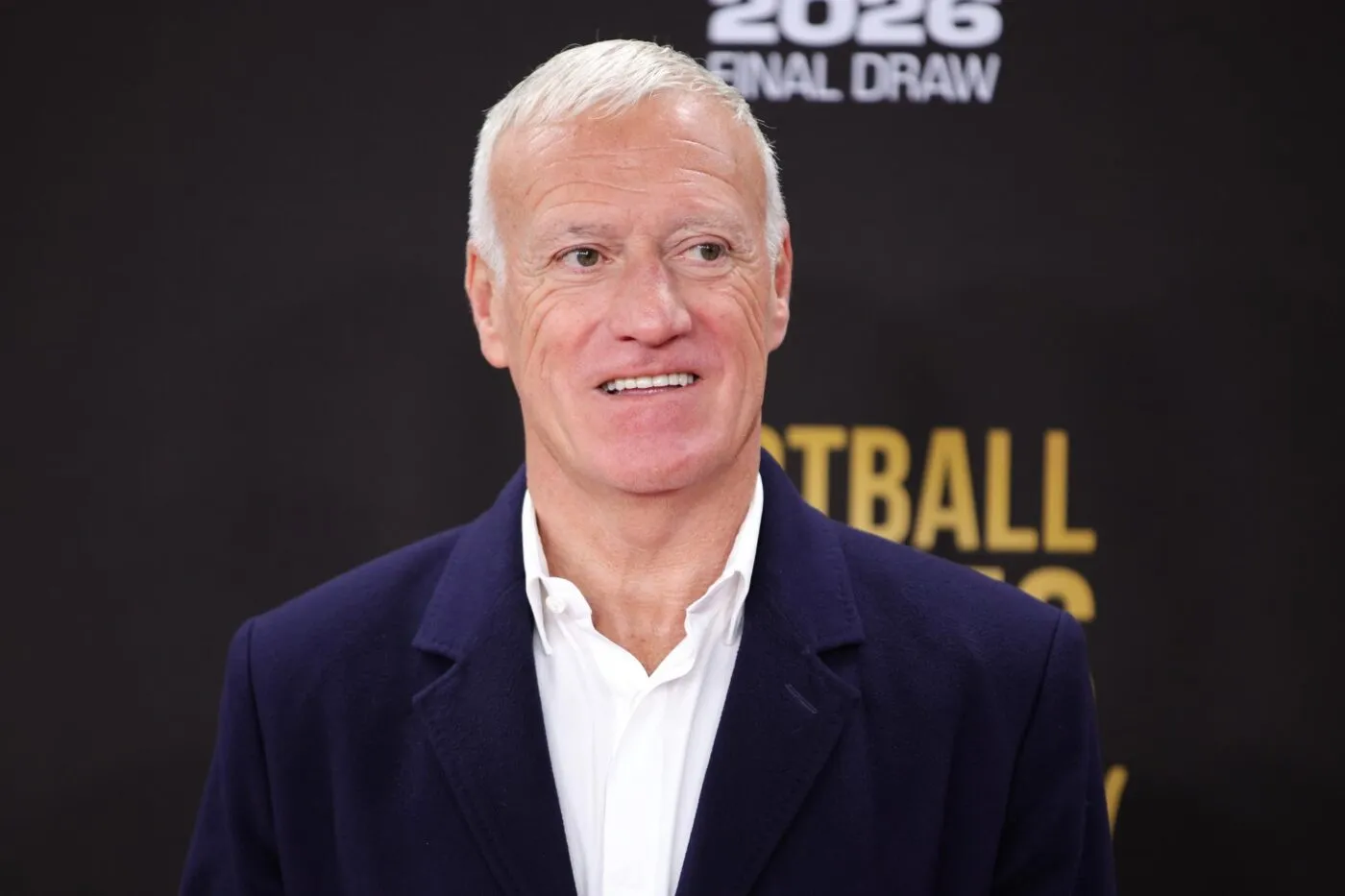

- Stéphane Chapuisat

- 1994

Stéphane Chapuisat : « Aux États-Unis, tous les matchs du Mondial n’étaient même pas diffusés à la télévision »

Stéphane Chapuisat, c'est 103 sélections avec la Nati, deux Euros, mais une seule Coupe du monde. C'était en 1994, aux États-Unis. Un Mondial américain en plein été, ça sentait forcément un peu le traquenard. Entre deux souvenirs d'insolations, « Chappi » nous raconte son épopée au pays de l'Oncle Sam.

Vous vous souvenez de votre arrivée aux États-Unis ? C’était quoi l’ambiance là-bas ?

Quel souvenir vous gardez de ce match inaugural contre les États-Unis ?Pour nous, c’était un match très important. C’était magnifique de pouvoir prendre part à un tel événement et puis il y avait tout l’enjeu et la nervosité propres à l’aspect sportif. C’était un adversaire contre qui on n’avait pas le droit de perdre. On se devait de faire un résultat. Mais au-delà de ça, ça a été un super moment. En fait, nous, on était super concentrés sur notre match, mais ce qui était étrange, c’est que les jours passaient, mais qu’on ne remarquait pas un réel engouement de la part du public américain. À l’inverse, ce qui était fantastique, c’était de voir le nombre de Suisses qui avaient fait le déplacement. Nous aussi, on a fait pas mal de déplacements d’ailleurs. Pour le troisième match, on a fait jusqu’à 5h de vol pour rejoindre Toronto.

Les longs déplacements, la chaleur, les matchs très tôt dans la journée, ça fait beaucoup de bouleversements dans un même Mondial, non ?Oui, ce qui était vraiment difficile pour nous les joueurs, c’est qu’on jouait à des heures vraiment étonnantes. Le match d’ouverture, on l’a joué à midi. Ça chamboule toute la préparation. En plus, à cause de la cérémonie d’ouverture, on avait dû être là bien avant. On est partis à 9h du matin avec le bus de l’hôtel, on a mangé à 7h30 le petit-déjeuner. Ce qui faisait que c’était notre premier et presque dernier repas de la journée à cause des distances. C’est quelque chose qu’on n’a plus jamais refait par la suite. Ça n’arrive qu’une fois dans une carrière un truc pareil. Et puis il y avait la chaleur en effet. À Détroit (au Silverdome de Pontiac exactement où la Suisse a joué ses deux premiers matchs de poule, ndlr), on a joué dans un stade couvert. Alors oui, il faisait chaud et humide, mais le pire pour moi et pour une bonne partie de l’équipe, c’est quand on est allé à San Francisco (à Stanford où la Suisse s’est inclinée 2-0 contre la Colombie, ndlr). Là, tu joues dehors et le soleil te tape très vite sur la tête.

Au final, cette victoire contre la Roumanie d’Hagi, Popescu, Petrescu (4-1), ça reste le plus bel exploit du football suisse, non ?Sûrement un des plus beaux. On avait fait un super match et surtout, on accrochait du même coup notre billet pour les huitièmes de finale. Heureusement que ce match, on a pu le jouer à Détroit. C’est sûrement un des meilleurs matchs de l’équipe suisse en phase finale de Coupe du monde. Je n’ai plus de souvenirs matériels de ce match à part un des maillots que j’avais portés, mais j’ai surtout encore beaucoup de souvenirs dans la tête. Du fait qu’il faisait très humide, très chaud, on n’avait même plus la force de faire tellement la fête. Et puis on avait cinq heures de vol jusque San Francisco le lendemain. On a bien bu une ou deux bières, mais on a surtout bien mangé. On était cuits, vraiment. La chaleur, ça use.

Et comment était-il, Roy Hodgson, à 47 ans ?Comme il est aujourd’hui, je crois. C’est un très bon tacticien qui sait très bien préparer ses matchs. C’était ça, notre force. On jouait toujours avec le même système, mais on était bien organisés. C’est aussi quelqu’un qui fait confiance à son groupe, qui demande beaucoup sur le terrain, mais qui en dehors laisse les joueurs assez tranquilles. Il y a bien sûr des règles à respecter, mais on avait quand même une grande autonomie. On s’entraînait une fois le matin, mais après on avait l’après-midi de libre. Le soir, on devait être vers 11h-minuit en chambre, mais il n’y avait pas de contrat. Il avait une totale confiance en l’équipe. On pouvait discuter de tout avec lui, on regardait les autres matchs ensemble et si on avait un problème on pouvait discuter avec. C’était vraiment un entraîneur ouvert.

Après deux matchs, vous êtes déjà certains d’être qualifiés, comment on gère dans ces cas-là ?On ne voulait pas perdre ce match contre la Colombie (0-2, ndlr) parce qu’on savait qu’une défaite signifierait qu’on jouerait notre huitième de finale à Washington. Ça faisait de nouveau 5-6 heures de vol. Mais bon avec le décalage horaire, les déplacements,… tu n’as pas tellement le temps de te préparer spécifiquement à ce genre de match. Tout va très vite. On avait un peu travaillé tactiquement, mais c’est tout. Et puis, donc, on se retrouve très vite contre l’Espagne en huitièmes. Et là, ça ne s’est pas joué à grand-chose. On voulait passer, on y croyait. C’était un match équilibré, on a poussé à outrance, mais on n’a jamais réussi à marquer. Et puis on en prend deux dans le dernier quart d’heure. Mais on n’avait pas de regrets, parce qu’on savait qu’on avait tout essayé. Et puis c’était déjà super de s’être qualifiés. On avait fait des bons matchs, on était fiers.

Et le retour au pays, il se passe comment ?Le retour au pays, c’était un peu spécial. Il y en a qui sont restés sur place pour profiter des vacances, d’autres qui sont rentrés directement chez eux, pas spécialement en Suisse donc. C’était un peu à la carte, le retour. Moi, je suis rentré deux jours après. Mais ce n’était pas un problème du tout, et puis on était déjà depuis un bon bout de temps ensemble. Ça n’avait pas beaucoup de sens de faire entrer les joueurs pour qu’ils repartent par après. Je crois que c’était le bon choix de laisser les joueurs libres. À moins qu’on ne soit champions du monde, je ne vois pas l’intérêt de rentrer tous ensemble. En Suisse, je crois qu’il y avait eu une très grande ferveur, mais pendant le Mondial. Quand c’est fini, c’est fini.

Propos recueillis par Martin Grimberghs