Vous étiez arrivé au Milan il y a 14 ans et vous voilà chez les « Diables rouge et noir » de Sesto San Giovanni. La boucle est bouclée ?

En quelque sorte, oui. C’est le sport national de mon pays. Quand j’étais petit, dès qu’il neigeait, je rejoignais mes amis dehors et on improvisait une partie de hockey sur glace, mais sans patins ! Après ma suspension, j’ai fait des recherches sur Internet pour trouver un club et j’ai appelé celui-ci. On m’a dit de venir faire un essai, je ne savais même pas patiner, j’ai donc commencé par les débutants.

Mais vos coéquipiers savent qui vous êtes ?

Petit à petit, oui, mais je ne l’ai pas crié sur les toits, et puis vu que je suis gardien de but, je joue avec un masque, on ne me reconnaît pas ! L’équipe une joue en troisième division, mais elle est composée de jeunes de 18 ans, le contexte ne me convient pas des masses. En revanche, l’équipe B, c’est plus tranquille, ce sont beaucoup d’anciens joueurs qui veulent passer du bon temps. Je n’arrête pas une seconde, puisque je participe aux entraînements des deux équipes.

Votre carrière de footballeur s’est arrêtée brusquement en 2013 suite au Calcioscommesse.

J’ai pris trois ans et demi de suspension, plus que certains qui ont avoué avoir vendu des matchs. Il faut dire que je me suis défendu tout seul, sans avocat, sans l’aide d’une équipe, car j’étais au chômage. Je suis allé dans les bureaux de la justice sportive pour leur dire ce que je savais, ni plus ni moins. Je n’ai jamais parié de ma vie. Certains de mes collègues n’étaient pas très cleans, ça oui, mais ma faute est surtout d’avoir fait partie de l’effectif de Bari au moment des faits reprochés.

Votre suspension termine en janvier, pensez-vous à rechausser les crampons ?

Cela signifierait quitter le hockey sur glace, alors que j’y prends beaucoup de plaisir. En fait, je n’ai pas envie de jouer au foot pour jouer au foot, je n’en fais presque plus, même pas avec mes potes. Maintenant, je ne pense qu’au hockey.

Vous avez évolué au BATE Borisov de 1997 à 2001, c’était comment à l’époque ?

Quand je suis arrivé, l’équipe venait de monter en première division pour la première fois de son histoire. Elle était peu connue, mais on s’est classé de suite seconds, puis on a remporté le championnat l’année suivante.

Et comment atterrissez-vous au Milan ?

Grâce à la rencontre de Coupe de l’UEFA entre les deux équipes en septembre 2001. Adriano Galliani et mon président étaient assis côte à côte en tribunes et ont conclu mon transfert à la mi-temps ! Bon après, le Milan me connaissait déjà puisque j’avais affronté l’Italie avec les U21 biélorusses.

C’était quasiment impossible de s’imposer ?

J’étais le sixième attaquant dans la hiérarchie après Shevchenko, Inzaghi, José Mari, Javi Moreno et Marco Simone qui revient un peu plus tard. En fait, je bouchais surtout les trous à l’entraînement, lors des matchs d’opposition, je jouais arrière gauche aux côtés de Costacurta.

L’Ukrainien Shevchenko vous a pris sous son aile ?

Non, c’était plutôt le Géorgien Kaladze. Vous savez, grands joueurs = grands problèmes. Eux, ils doivent s’occuper de leurs femmes, des journalistes, etc. Je cherchais à être le plus discret possible et je faisais ma vie sans déranger personne. Je n’ai pas vraiment gardé contact, d’ailleurs, j’ai vu mon premier match à San Siro il y a seulement un mois, contre l’Empoli !

Après votre départ du Milan, et hormis une parenthèse au Sporting Portugal, vous évoluez dix ans en Serie A et B en réussissant toujours à obtenir du temps de jeu, qu’est-ce qui plaisait à vos entraîneurs ?

Ma disponibilité et mon sens du sacrifice, j’ai toujours pensé à mes coéquipiers avant de penser à moi. Et puis j’ai toujours été naturel, je n’ai jamais joué un rôle. Ma meilleure saison a été avec Pise en Serie B, c’est là que j’ai compris l’importance des entraîneurs. Avant, j’estimais qu’ils ne servaient à rien et que les joueurs faisaient tout, mais quand j’ai croisé Giampiero Ventura, j’ai réalisé que je me trompais. Ce type peut gagner un match à lui tout seul. Et pourtant, j’ai croisé du beau monde, entre Zeman, Conte, Ranieri, Ancelotti, Therim…

Aujourd’hui, le BATE Borisov domine outrageusement le championnat biélorusse qu’il remporte depuis neuf ans, quel est son secret ?

Son président, qui est un type intelligent. Ce n’est pas un milliardaire, il dirige une usine qui fabrique des pièces détachées pour les tracteurs. Il est également proche du président de la République et ça lui a permis de faire un nouveau stade. En disputant pratiquement chaque année la Ligue des champions, le budget a augmenté et a permis d’écraser la concurrence, mais tout a démarré en vendant ses meilleurs éléments comme moi il y a quinze ans. Et puis, il traite très bien ses joueurs. Si les équipes de Minsk sont à la traîne, c’est parce qu’il leur manque justement un mec comme Anatoli Kapski.

Mais le BATE ne prend que des volées en Ligue des champions, alors que ça avait bien commencé il y a quelques années avec des victoires contre Lille et le Bayern.

Patience, il y a une génération qui est partie et il faut du temps pour que la suivante prenne ses marques. Ils vont accumuler petit à petit de l’expérience. Et attention, ils sont exigeants au BATE, si vous n’êtes pas un mec posé et réglo, vous n’y restez pas.

On retrouvera avec plaisir Alexander Hleb, qui est un peu le Totti biélorusse…

Il a été très important pour nous, il nous a fait comprendre que même en étant d’ici, on pouvait faire de grandes choses. On se connaît depuis tout petit, je l’ai vu faire des choses avec le ballon que vous ne pouvez pas imaginer. Un joueur comme lui naîtra tous les 1000 ans en Biélorussie. Certains disent qu’il aurait pu faire mieux, il n’a pas eu de chance au Barça, à cause des problèmes de couple et des blessures après que Wenger l’a complètement cramé. Et puis, c’est un contexte particulier là-bas, même Zlatan y a échoué.

Pourquoi la Biélorussie est une des seules sélections européennes qui ne réussit pas à passer un cap ?

Il y a eu une grosse génération de joueurs qui a grandi ensemble et qui a pris sa retraite, on arrivait encore de l’ancienne école soviétique. Le problème, c’est qu’on a 20 mecs, pas un de plus. Et ces 20 doivent être en bonne santé, ne pas avoir de soucis avec leurs femmes ou leurs gosses. S’il y en a deux, trois qui commencent à flancher de ce point de vue, c’est fini. Sur une campagne de qualifs de deux ans, ça se ressent de suite. Là où on a perdu une belle occasion, ce sont les qualifs de l’Euro 2012, on débute par une victoire en France, ma dernière sélection d’ailleurs, et ensuite on s’écroule. Il a manqué deux, trois joueurs, et c’était foutu.

Vous n’avez pas envie de devenir agent pour placer quelques compatriotes et faire progresser votre nation ?

Je suis en train de le faire sans le vouloir. On m’a confié un petit milieu de terrain biélorusse, un jeune très doué, il est à l’essai à Monza en Serie D, on va voir ce que ça donne…

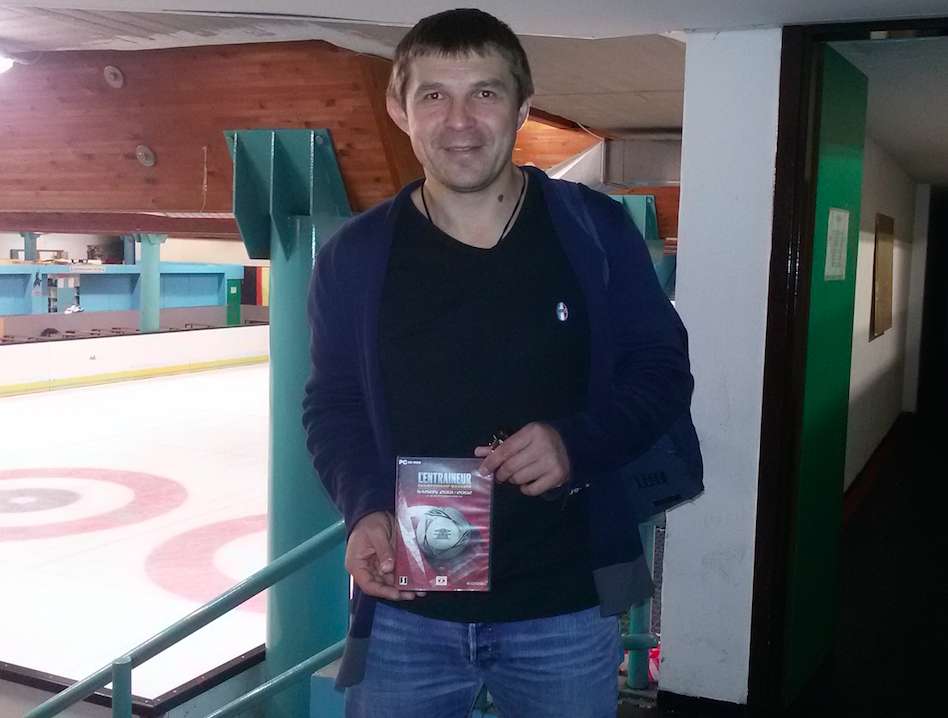

Vitaly, vous savez pourquoi certains vous connaissent très bien en France et à l’étranger ?

Bien sûr, je suis un des joueurs les plus forts de l’histoire de Football Manager. Tous mes amis qui y jouaient me le disaient. En plus, ils s’étaient trompés à cause de la traduction, ils avaient créé deux Kutuzov, un Vitaly et un Vitali. C’était l’opus 2001/02 avec la formidable génération biélorusse. Le meilleur jeu de management de tous les temps…

Comment la moustache a relancé le football français