- États-Unis

- Interview

Cobi Jones : « Gagner est tout aussi important que bien jouer »

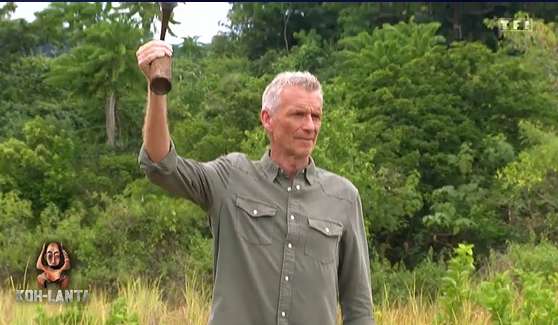

Ceux qui ont suivi les Coupe du monde 1994 et 1998 se souviennent forcément de ses dreadlocks et de sa belle gueule. Recordman de sélections en équipe nationale américaine (164 capes !), Cobi Jones fête aujourd'hui ses 50 ans. L'occasion de retracer sa carrière, sous le soleil californien. Spoiler : les dreadlocks sont toujours là, la belle gueule aussi.

Salut Cobi. Les États-Unis sont secoués actuellement par ce mouvement contre les violences policières sur les Noirs, après la mort de George Floyd lors d’une interpellation. Penses-tu qu’il y a un problème de racisme dans la police et la société américaines ?Je suis très préoccupé par le meurtre de George Floyd et ce qu’il représente. C’est devenu le symbole des nombreux crimes récents contre les Noirs. C’était aussi quelque chose, malheureusement, que la plupart des Noirs n’ont pas trouvé surprenant. Ce type de situations se produit depuis des générations. Oui, il y a un problème de racisme aux États-Unis et il faut le traiter en permanence. Maintenant que les protestations sont en marche, l’étape suivante, et la plus importante, est l’action. Si vous voulez du changement, vous devez prendre les mesures pour y arriver.

Qu’est-ce qui te fait penser que le changement est en marche, cette fois-ci ?Le changement est toujours possible. Cette fois, il va se produire à un rythme plus rapide, car cela vient d’en bas, d’un mouvement de masse. Cela ne part pas d’en haut, de quelqu’un disant ce qu’il faut faire. Ce qui brûle instantanément brille, mais ne dure pas longtemps. Là, il s’agit d’une combustion lente et continue qui laisse imaginer un vrai changement. Les gens de tous horizons en ont marre et semblent vouloir agir pour faire changer les choses.

Tu as justement grandi dans une banlieue où la majorité des enfants étaient blancs.Oui, j’ai effectivement grandi dans une banlieue où la plupart des enfants étaient blancs. Je ne me souviens par exemple que dans mon école, il n’y avait que deux autres enfants noirs. Et parmi les équipes dans lesquelles j’ai joué, je dirais quatre. Alors, oui, tu te sens un peu différent. Mes parents ont toujours essayé de me faire comprendre qu’il ne fallait pas faire attention aux autres, que c’était comme ça, et ils faisaient en sorte que je ne manque de rien. Mais, évidemment, je remarquais des choses. Et moi, je suis plutôt clair de peau alors, parfois, les gens s’interrogeaient. Quand vous lisez ça aujourd’hui en 2020, vous vous demandez où est le problème, mais il faut se remettre dans le contexte des années 1970-1980. C’était plutôt « Oh, c’est qui ça ? »… Alors, oui, j’entendais des choses, des commentaires de joueurs adverses et même de parents de joueurs. On croit que les enfants n’entendent pas ou ne se rendent pas compte, mais ils enregistrent beaucoup plus de choses qu’on ne croit.

Quand tu dis que tes parents viennent du Sud, d’où exactement ?Ils venaient de Mobile, en Alabama. Le Sud profond des États-Unis, avec beaucoup de ségrégation, beaucoup de racisme. Mes parents ont beaucoup bougé parce que mon père a travaillé dans plusieurs universités, dans le Michigan, à New York, Seattle… Je suis né dans le Michigan, à Detroit, et ils ont déménagé à Los Angeles quand j’avais à peine quelques mois. Nous ne sommes jamais repartis.

Revenons sur ta carrière. Tu es certainement, avec Alexi Lalas et Landon Donovan, le joueur américain dont tout le monde se souvient encore. Comment l’expliques-tu ?(Il sourit.) C’est intéressant en fait, non ? Je pense qu’on fait partie de l’héritage d’un certain « soccer ». J’ai eu la chance de jouer à un moment où nous sommes apparus non seulement aux yeux des Américains, mais aussi à ceux du monde entier. Organiser la Coupe du monde 1994 chez nous, ça a beaucoup aidé. Tout le monde voulait savoir qui étaient ces joueurs américains, à quoi on ressemblait, comment nous allions nous en sortir…

Mais pourquoi se souvenir de toi particulièrement ? Ton style de jeu dynamique, ton look peut-être aussi ?Un peu de tout ça ! Évidemment, il y a ce look très particulier. Aujourd’hui, c’est plutôt banal, un joueur avec des dreadlocks. Mais là, on parle du début des années 1990 ! Ce que j’espère, c’est que les vrais « aficionados » se rappellent mon style de jeu. C’était différent de l’image que l’on se faisait des États-Unis, d’un grand baraqué américain. J’étais l’un des premiers à qui on donnait le ballon en espérant faire la différence sur l’adversaire en un contre un grâce à ma vitesse, mes qualités techniques et la volonté de jouer en combinaisons, avec de vraies passes…

À l’époque, était-ce possible d’imaginer faire carrière dans le soccer ?Non, je n’ai jamais pensé aller aussi loin. Quand j’étais petit, je voulais être docteur. Tu sais, mon père a un doctorat en chimie et ma mère était enseignante, donc les conditions étaient réunies pour faire de longues études ! Pour moi, c’était docteur ou avocat. J’ai trois grands frères et deux d’entre eux ont fait du droit. J’en ai même un qui a étudié à la Sorbonne ! Il a habité un an à Paris et il suivait les cours en français. Ça a été l’un des plus gros défis de sa vie !

Comment es-tu tombé amoureux du foot, alors ?Je me rappelle encore comment ça a commencé. J’étais à l’arrière de la voiture, et en passant devant un parc, j’ai vu mon cousin jouer au foot. Je le considérais comme mon frère. Alors j’ai demandé à mes parents : « Corey est là-bas, on peut y aller ? » Mes parents se sont garés, ont demandé à l’entraîneur si je pouvais jouer et il a répondu : « Oui, bien sûr, prends un maillot et vas-y. » C’est mon premier souvenir de foot. Et tu vois que ça remonte à très loin, car je me vois encore dans la voiture, sans ceinture ! L’entraîneur m’a tout de suite donné un maillot alors qu’aujourd’hui, il faut signer des tonnes de formulaires. C’était une autre époque, quoi ! J’ai commencé à taper dans le ballon, ça m’a plu et je me suis inscrit. J’ai tout de suite adoré parce que j’étais rapide, je m’amusais et je progressais vite. Ça, c’est important. Aujourd’hui, quand on apprend aux enfants à jouer, on leur dit que c’est important de bien jouer, mais, en fait, ça l’est tout autant de gagner ! Parce que le succès te fait aimer ce que tu fais. C’est essentiel de montrer à un enfant la différence entre gagner et perdre. Plus tu gagnes, plus tu vas aimer le jeu et plus tu vas continuer à jouer. Quand tu perds trop, au bout d’un moment, tu dis : « J’en ai ras le bol, ça craint, j’arrête ce truc ! »

Ça ressemblait à quoi de jouer au foot à cette époque ? Les gens étaient étonnés ?Pas tant que ça, car c’était le sport numéro un dans mon quartier. J’habitais en banlieue de Los Angeles et il y avait beaucoup de terrains. C’était facile d’aller jouer après l’école. Ce qui a vraiment fait la différence pour moi, ce sont les entraîneurs. Quand je regarde avec le recul aujourd’hui, j’ai eu beaucoup de chance. Tu te souviens d’Eric Wynalda, ce joueur très connu de la sélection américaine (plus de 100 sélections dans les années 1990, N.D.L.R.) ? Eh bien son père était l’un de mes coachs à cette époque. Il avait une formation néerlandaise. Pareil pour d’autres entraîneurs qui avaient une formation allemande. Mes parents venaient du Sud des États-Unis et ne connaissaient absolument rien à ce sport. Il n’était pas question de payer pour jouer ou regarder du foot ! Quand je vois aujourd’hui combien ça coûte de s’inscrire en club… Des centaines, des milliers de dollars. S’il avait fallu, à mon époque, payer pour jouer au foot, je n’en aurais jamais fait. C’est la stricte vérité. Et j’ai eu la chance plus tard, au lycée, que le père d’Eric Wynalda ait un magasin de foot qui diffusait des matchs. Après les cours, souvent, on allait dans la boutique, on regardait les matchs. Mais avant ça, il n’y avait aucun moyen de suivre le football. Les seuls noms qu’on connaissait, c’était Pelé, Maradona…

Tu as joué au lycée à Westlake, près de Los Angeles, puis à UCLA, l’université mythique. Comment en arrive-t-on à faire carrière ?À cette époque, le parcours habituel c’était lycée, puis université et si tu avais de la chance tu pouvais faire éventuellement une carrière après ça. Mais dans mon esprit, c’était lycée et c’est tout. Mais ça s’est passé autrement car le timing a été parfait. Comme je l’ai dit, j’ai eu la chance d’avoir Eric Wynalda dans mon lycée et des recruteurs sont venus le voir. Ils m’ont repéré par la même occasion. Ça m’a permis d’entrer à UCLA, en tant que « walk-on » (sans avoir été admis auparavant dans l’université, N.D.L.R.). Mais la suite est tellement improbable que je pense que cela relève de l’intervention divine !

C’est-à-dire ?À l’université, je suis destiné à rester remplaçant et, moi, j’étais déjà content d’être là. Au premier tournoi de la saison, l’équipe joue mal et le coach me dit : « Bon, toi, tu vas bientôt jouer ». Au tournoi suivant, à Las Vegas, je dispute donc la première mi-temps et je me débrouille pas mal. Je suis titulaire au deuxième match du tournoi, je marque un but et je fais une passe décisive. Et finalement, je finis par être titulaire ! Je n’ai plus jamais été remplaçant ! Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé en équipe olympique, et c’est la même histoire ! Normalement, je ne devais pas jouer. Tous les ans, l’équipe disputait le tournoi de Toulon, en France, mais la première année, je ne suis pas sélectionné et je suis dégoûté. En fait, ma famille est très francophile. Comme je l’ai dit, un de mes frères a étudié à la Sorbonne, mon autre frère allait le voir souvent à Paris. Moi-même, j’ai un peu étudié le français à l’école. Donc, cette fois-là, je ne suis pas pris pour faire le déplacement en France et je me dis : « Tant pis, je continue l’université. » Deuxième année, je suis encore écarté du Tournoi au dernier moment. Et finalement, l’année olympique, en 1992, je suis pris dans l’équipe.

Et c’est justement aux Jeux olympiques de Barcelone que tu es repéré pour jouer en équipe nationale Oui. Les dirigeants se sont dit : « C’est ce genre de joueur que l’on veut pour préparer la Coupe du monde 1994. » Et là encore, pour résumer, il m’arrive le même genre d’histoire improbable. On dispute un tournoi en Arabie saoudite dans lequel je suis remplaçant. Le premier match ne se passe pas très bien, on se fait écraser (3-0 par l’Arabie saoudite, N.D.L.R.). Le soir du match, évidemment, les joueurs en reparlent : « On aurait dû faire ça, jouer de cette manière, etc. » Ce même soir, le coach (Bora Milutinović, N.D.L.R.) nous réunit et dit : « Il paraît qu’il y a des joueurs qui sont déçus. » Dans l’équipe, nous n’étions que deux jeunes joueurs arrivant de l’équipe olympique. Le capitaine dit au coach : « Oui, on devrait peut-être faire les choses différemment, et ces deux jeunes-là disent ça, ça, et ça… ». Tu vois, tout le monde avait eu son mot à dire, mais ça nous est retombé dessus, nous les deux petits jeunes ! Le coach nous a incendiés. Tout le monde s’est dit : « Ces deux-là, ils sont foutus ! » Moi, je me disais : « Mais pourquoi le capitaine nous a balancés au coach ! » Donc au match suivant, contre la Côte d’Ivoire, je ne me fais aucune illusion. Le coach m’ignore, et je me dis que je vais tranquillement retourner à l’université quand le tournoi sera terminé, parce que j’avais dû quitter l’université pour aller en équipe nationale. Donc, je suis sur le banc et là, Chris Henderson prend un coup de tête au visage et se retrouve au sol. Le coach se retourne et commence à me gueuler dessus : « Allez, dépêche-toi, va t’échauffer ! » Mais, moi je n’étais pas prêt ! Je commence à me préparer, à mettre mes protège-tibias… Le coach se retourne, me gueule encore dessus parce que je n’ai pas encore mis mes chaussures. Là, je suis dans la merde ! Je vais m’échauffer, mais Henderson se relève finalement et continue à jouer. Les autres joueurs sur le banc m’appellent au bout de dix minutes et me disent : « C’est bon, tu peux revenir. » Je retourne au banc, je m’assois, j’enlève mes protège-tibias. Et là, encore un choc sur Henderson ! Le coach me cherche, mais ne me voit pas m’échauffer. Il se retourne et me voit sur le banc ! Il pousse une gueulante énorme : « Mais qu’est-ce que tu fous là ? » Au fond de moi, je me dis que c’est terminé. Je me prépare de nouveau, et finalement j’entre en jeu… je marque un but et je fais une passe décisive ! Un but et une passe décisive ! Je suis devenu le meilleur ami du coach, lui qui ne m’adressait plus la parole depuis deux jours ! J’ai toujours eu l’impression qu’il y avait une intervention divine pour moi car, toute ma carrière, j’ai eu ces coups du sort où je pensais que c’était fini. Mais visiblement, quelqu’un veille sur moi pour trouver un moyen de rebondir.

Raconte-nous la World Cup 1994.C’était énorme ! Je l’ai vraiment ressenti le jour où on est allés à un entraînement en bus et qu’il n’y avait personne sur l’autoroute. On se retourne pour regarder la fenêtre du fond : la police avait bloqué la circulation en pleine heure de pointe, pour qu’on aille s’entraîner ! Là, je me suis dit : « Alors c’est ça la Coupe du monde ! »

Vous avez joué en huitièmes contre le Brésil, futur vainqueur…Oui, et c’est un putain de souvenir, clairement, car c’est le premier match où je suis titulaire dans cette Coupe du monde ! Je revois encore très bien Romário et Bebeto qui avancent sur le terrain, main dans la main. C’était quelque chose ! Ce qui m’a frappé aussi, quand je suis entré sur la pelouse, dans ce stade Stanford plein (84 000 spectateurs, N.D.L.R.), c’est le nombre de drapeaux américains dans les tribunes. Parce que personne ne s’attendait vraiment à ce qu’on passe le premier tour. Cette fierté américaine, c’était exceptionnel. C’est ce genre de moment qui nous a fait basculer dans une autre dimension aux yeux des Américains. C’est pour ça qu’aujourd’hui encore probablement, les gens se souviennent de moi ou d’Alexi Lalas, plus que de certains joueurs actuels. C’était vraiment spécial. On est un peu le visage de cette équipe et de cette époque. Vous dites « Coupe du monde 1994 », hop, ce sont ces gars-là !

Comment as-tu atterri à Coventry, juste après la Coupe du monde ?Après ce mondial, on a disputé deux matchs amicaux, car les gens ont commencé à s’intéresser à nous. On a joué contre l’Angleterre à Wembley. Moi, j’étais en train de réfléchir à ce que j’allais faire, où je pouvais signer. J’imagine que des recruteurs de Coventry m’ont repéré lors de ce match. J’avais été plutôt bon, c’est vrai. J’avais montré mes capacités de passeur, mes qualités de vitesse. Je me souviens encore d’une action précise sur le coté droit où j’avais devancé un défenseur qui tentait de me tacler. Puis j’avais enchaîné par un bon centre. On m’a dit que c’est l’action qui a convaincu Coventry de me recruter.

Tu n’y es resté qu’une saison. Pourquoi ?À l’époque, l’idée pour beaucoup de joueurs, c’était de trouver un club jusqu’à ce que la ligue américaine (MLS), prévue en 1996, démarre. En ce qui me concerne, après une saison en Angleterre, en 1995, l’équipe n’était pas bonne. On m’avait recruté comme ailier, mais le style de jeu de l’équipe, c’était des longs ballons devant. Tout ce que je faisais, c’était de regarder la balle passer au-dessus de ma tête pendant tout le match. Ce n’était clairement pas le bon club pour moi. Et ce qui est drôle, c’est qu’en cours de saison, quand on était en bas du classement, ils m’ont dit : « Bon, on va te mettre en pointe. » Ce jour-là, j’ai marqué (victoire 2-0 à Crystal Palace, N.D.L.R.). Cette victoire nous a sortis de la zone de relégation. Je me souviens encore de la joie du coach qui m’a pris dans ses bras, et je me disais : « C’est comme ça que je dois jouer. » Mais quelques jours après, ils l’ont viré (Phil Neal remplacé en février 1995 par Ron Atkinson, N.D.L.R.) et j’ai attrapé une mononucléose. J’ai été absent pendant deux semaines, juste au moment du changement d’entraîneur. Quand je suis revenu, le coach avait ses joueurs et j’ai été écarté. Là, j’ai compris que je ne resterais pas. J’ai donc signé la saison suivante à Vasco, au Brésil, mais c’était vraiment pour garder le rythme avant que la MLS ne démarre aux États-Unis. Le club de Vasco voulait me vendre à un club japonais et je leur ai dit que j’avais un autre plan ! Ils voulaient que je parte en tournée avec eux au Japon, mais j’ai dit : « Non, non, je retourne chez moi, aux USA ! »

Et donc, 1996, début de la MLS, tu débarques au Galaxy de Los Angeles.Quand j’étais à Vasco et que j’évoquais l’idée de rentrer aux États-Unis pour jouer en MLS, je disais à mon agent que je voulais absolument jouer à Los Angeles. Il y avait un système de désignation pour faire en sorte que chaque club puisse choisir sa « star ». Là encore, tout s’est déroulé parfaitement pour moi, car les deux joueurs que Los Angeles a choisis avant moi ont refusé de signer là-bas. Je connais ces deux joueurs, ils sont assez réputés d’ailleurs, mais je ne dirai pas leur nom car je sais qu’ils nieront avoir refusé ! Ils disaient que le foot ne décollerait pas à Los Angeles. C’est difficile à croire aujourd’hui, mais il y avait beaucoup de doutes sur la réussite du foot à LA. Moi, je voulais y aller parce que c’est chez moi, je croyais au projet et je voulais participer à sa réussite. Ça s’est donc parfaitement goupillé, car j’ai fini là où je voulais être. Honnêtement, pour le tout premier match, on pensait attirer 20 000 spectateurs maximum. Et là, surprise ! 67 000 personnes se pointent au Rose Bowl !

Et, bien sûr, qui marque le premier but de l’histoire du club ?Tu le sais bien ! (Rires.) C’est historique ! Ça, on ne pourra jamais me l’enlever ! Je te le redis : intervention divine !

Ta carrière avec le Galaxy, c’est presque 400 matchs, 76 buts, plus de 100 passes décisives, 2 titres de champion MLS. Y-a-t-il de la place pour des regrets ?Non, impossible. On peut toujours regretter des choses après coup, mais je suis heureux de tout ce que j’ai vécu avec le Galaxy. C’était quelque chose de nouveau, de spécial. Et plus je vieillis, plus je m’en rends compte.

Et tu n’as pas eu l’envie de refaire un essai en Europe ?Oui, ça, j’aurais bien aimé. En fait, j’aurais adoré jouer en France ! Si j’avais pu choisir, c’est là que je serais allé. J’ai compris que l’Angleterre n’était pas faite pour moi. Un style de jeu plus créatif aurait été meilleur pour moi. Oui, je me serais plu en France.

Penses-tu avoir eu un impact sur les Afro-Américains ?J’aimerais croire que oui. J’en ai entendu pas mal parler de la part de jeunes personnes, qui sont moins jeunes d’ailleurs maintenant ! Des garçons et des filles qui disaient qu’ils me regardaient comme un modèle. C’est très appréciable, et encore plus en vieillissant. À l’époque, je n’en entendais pas beaucoup parler parce que la communauté afro-américaine n’avait pas vraiment l’occasion de beaucoup s’exprimer. Aujourd’hui que cette communauté est mieux représentée, j’entends beaucoup les gens dire : « Ah oui, Cobi Jones a vraiment été quelqu’un qui nous a tirés vers le haut. » Ça, c’est l’impact de ma carrière que j’apprécie le plus.

À la fin de ta carrière de joueur en 2007, tu es devenu entraîneur-adjoint au Galaxy. La transition a été difficile pour moi. Quand j’ai pris ma retraite, c’est l’époque où Beckham était là et Ruud Gullit était le nouveau coach. On m’a appelé un vendredi pour me dire : « Écoute, on veut que tu sois entraîneur-adjoint. Il nous faut ta réponse lundi ! » J’ai eu deux jours pour me décider, j’ai dit « OK ». Faire une pause d’un an pour réfléchir à la manière de revenir aurait été plus sage. Alors que j’avais l’habitude de chambrer les joueurs, je me demandais maintenant comment il fallait se comporter avec eux. Ça a duré quand même trois ans, car après Gullit, Bruce Arena est arrivé. J’ai appris des choses, mais au bout de trois ans, j’avais vraiment besoin d’arrêter.

On se demande toujours si le foot va exploser un jour aux États-Unis. C’est ce qu’on a pensé en 1994 avec la Coupe du monde. Est-ce vraiment le cas ?Mais oui ! Il ne faut pas avoir la mémoire courte. À l’époque, il n’y avait pas de ligue professionnelle. Il n’y avait quasiment pas de reconnaissance pour la sélection nationale, ni pour le football féminin. Aujourd’hui, on a une ligue professionnelle de trente clubs. Des milliardaires se battent pour créer leur franchise dans cette ligue. Il y a un championnat pro féminin et tout le monde connaît les sélections américaines, filles et garçons. On a des centres de formation partout et plein de moyens de jouer au football. Cela va au-delà de ce qu’on pouvait espérer. On a des jeunes Américains qui jouent en Europe maintenant sans que leur nationalité soit un problème. Et tout cela en seulement 25 ans. Regarde les ligues européennes : elles ont une centaine d’années ! Ce que les États-Unis ont accompli en aussi peu de temps, c’est stupéfiant.

Aujourd’hui, en 2020, quel est ton joueur préféré ? Je suis plutôt le genre de mec qui aime les équipes, mais je dirais Virgil van Dijk. J’aime son leadership et j’aime Liverpool. J’adore l’histoire de ce club, et Jürgen Klopp. J’aime ce qu’il a importé d’Allemagne, et son style. C’est un vrai entraîneur dans le sens où il comprend que tout ceci n’est qu’un jeu. Oui, on adore ce sport et on est à fond dedans, mais il y a des choses plus importantes, il y a la vie au-delà de ça. Ça ne l’empêche pas d’être un passionné et un winner ! On pourrait dire que je suis opportuniste, mais ce que j’aime, c’est la nouveauté qu’il a apportée. Voilà aussi pourquoi j’aime Van Dijk.

Et pourtant Van Dijk est un défenseur. C’est un choix étonnant de la part d’un attaquant.Oui, mais regarde les avis des recruteurs à son sujet. Il y avait beaucoup de doutes sur ses capacités. Moi, j’adore ce genre d’histoires parce que c’est quelqu’un qui est passé au-dessus des critiques. Et finalement, ça me rappelle un épisode au lycée, me concernant. Un coach avait dit : « Non, je n’aime pas Cobi Jones, c’est l’un des pires joueurs que j’ai vus. » En fait, c’est ça la motivation. Ça donne une idée de ce qu’on a vraiment au fond de nous.

Propos recueillis par Romain Del Bello, à Los Angeles