- En partenariat avec Amazon Prime Video

Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (360-351)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

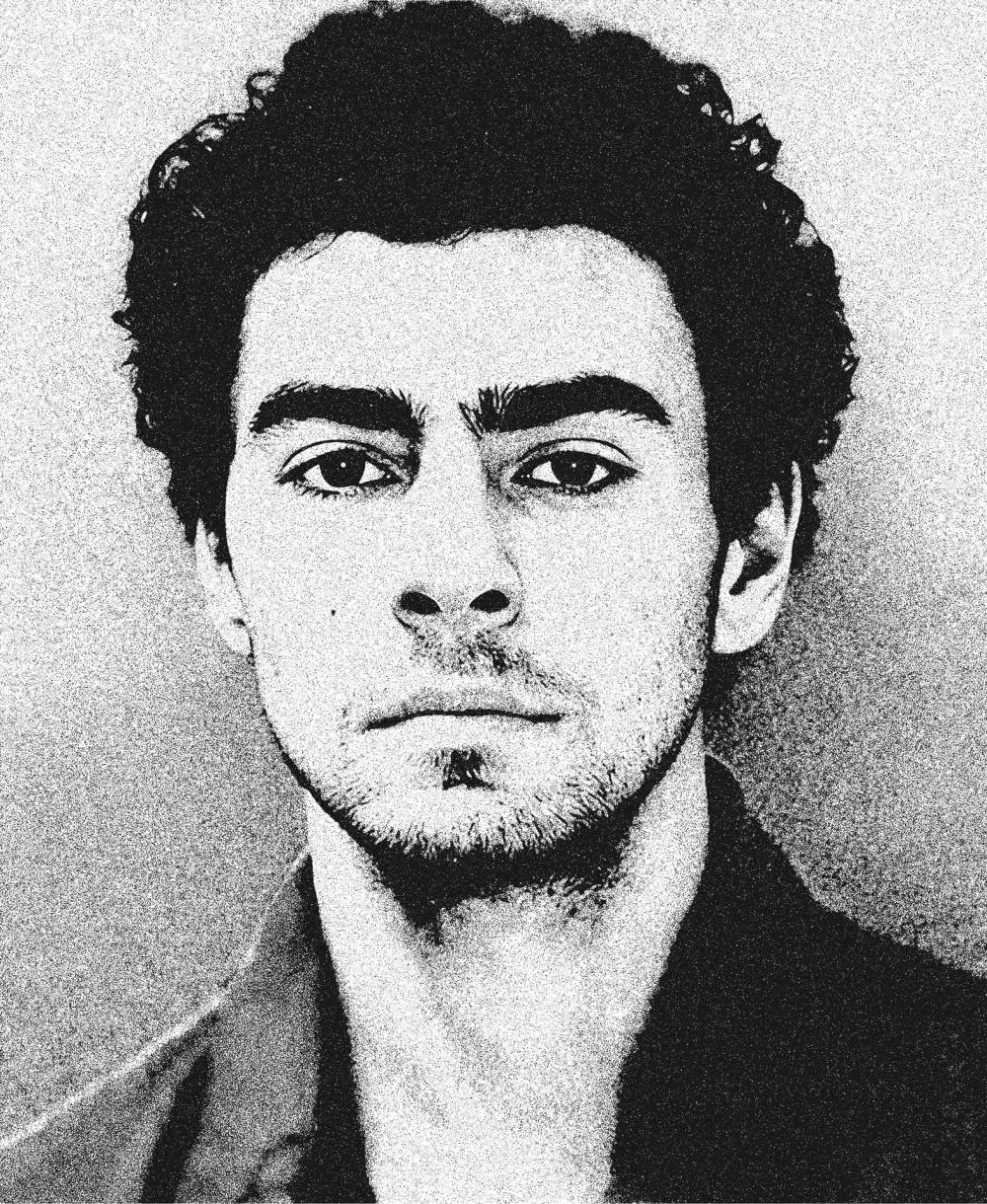

#360 - Claude Barret

Claude Barret

Auxerre (1981-1990), Nancy (1990-1992)

Claude Barret et l’AJA, c’est une longue et belle histoire. Latéral gauche polyvalent, capitaine emblématique auxerrois dans les années 1980, il a mené le club bourguignon au premier podium de D1 de son histoire (1983-1984) et à la découverte de la Coupe d’Europe (en 1984, avec un quart de C3), lors d’une décennie où sa formation s’est stabilisée en première moitié de tableau du championnat (quatrième en 1984-1985 et 1986-1987, cinquième en 1988-1989). On dit même qu’il était à deux doigts de faire partie du groupe de Michel Hidalgo pour l’Euro 1984 finalement remporté par les Bleus. Il signera à Nancy en fin de carrière, pour vivre de l’intérieur la lutte pour le maintien. Bilan après sa dernière année compliquée du côté de Marcel-Picot ? 322 apparitions dans l’élite, pour sept petites réalisations.

#359 - Jacques Delepaut

Jacques Delepaut

CO Roubaix-Tourcoing (1947-1955) et Lille (1955-1956 et 1957-1959)

C’est un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Sauf s’ils ont ouvert les livres d’histoire ou ont surfé sur Wikipédia pendant leurs heures perdues. Dans ce cas-là, ils savent très bien qu’il y a quelques années de ça, le Club olympique de Roubaix-Tourcoing était une équipe qui comptait en Division 1, remportant même l’édition 1947, la deuxième du club dans l’élite après sa création en 1945 d’une union entre le RC Roubaix, l’Excelsior AC et l’US Tourcoing. Si l’idylle ne dure pas longtemps (dix ans en Division 1 puis une perte du statut pro en 1963), elle aura été riche en émotions et en joueurs de talent. Parmi eux, Jacques Delepaut qui est probablement le joueur qui représente le mieux le CORT, puisqu’il est né à Tourcoing, mort à Roubaix et qu’il a disputé 8 saisons avec le club dont il restera à jamais le joueur le plus capé avec 249 rencontres disputées. Alors oui, il aurait pu rester au club lorsque ce dernier a été relégué en deuxième division, mais il a préféré filer au LOSC. Et personne au CO Roubaix-Tourcoing ne lui en a voulu. En même temps, comment en vouloir à son plus beau représentant ?

#358 - Ersnt Stojaspal

Ersnt Stojaspal Strasbourg (1954-1957), Béziers (1957-1958), Monaco (1958-1959), Troyes (1960-1961), Metz (1961-1962)

Auréolé d’une troisième place à la Coupe du monde avec l’Autriche, Ernst Stojaspal s’engage à Strasbourg à l’été 1954. Dès sa première, le Viennois envoie un triplé dans les dents de l’AS Nancy. Le ton est donné. Chef de file de la troisième attaque du championnat, Stojaspal fait payer une note de 23 buts et 11 passes décisives aux défenses de l’Hexagone. Mention spéciale pour un autre triplé, contre l’ASSE (5-0), et pour un exploit personnel qui permet aux Alsaciens de faire chuter le Stade de Reims en Champagne (1-2). Seul le Rémois René Bliard le devance alors au classement des buteurs. Fort de cette dynamique, le Racing se hisse jusqu’au quatrième rang, en ayant longtemps été de la course au titre. Au sommet, Stojaspal lève progressivement le pied, et le Racing avec lui. Il inscrit malgré tout 18 buts en 1955-1956, puis 11 en 1956-1957, saison à l’issue de laquelle Strasbourg est relégué. Pas de quoi entacher sa réputation dans l’Est. « Anti-athlète par excellence, au physique quelconque, il se métamorphosait littéralement dès qu’il avait une balle au pied. Ses gestes techniques n’avaient en effet rien à envier à ceux de Zidane. Sa frappe de balle était assez faible du point de vue de la puissance, mais ses tirs brossés étaient d’une précision redoutable » , loue le site Football The Story. Avec ses piges du côté de Béziers, Monaco, Troyes et Metz, l’attaquant portera son total à 74 buts dans l’élite. À l’Ernst, rien de plus beau.

#357 - Paul et Noël Sinibaldi

Paul Sinibaldi

Paul : Alès (1947-1948), Reims (1948-1956) // Noël : Alès (1947-1948), Reims (1948-1949)

La famille Sinibaldi est incontournable dans l’histoire du championnat de France. Les sept enfants de Joseph et Toussainte, qui ont quitté la Corse en 1929, n’ont pas tous fait carrière dans le football, mais les trois fils ont indéniablement laissé leur empreinte, chacun à leur manière et à des degrés différents. La saison 1948-1949 est à marquer au fer rouge et blanc chez les Sinibaldi, les trois frangins Pierre, Paul et Noël évoluant ensemble sur la pelouse à quatre reprises et remportant la D1 avec le Stade de Reims. Si Pierre arrivera plus tard dans ce top, l’heure est venue de rendre hommage aux deux autres. Noël n’aura lui pas beaucoup joué dans l’élite, où l’attaquant marque quelques buts, avant de poursuivre sa route à l’échelon inférieur. Il n’était cependant pas question de le laisser de côté dans ce top 1000.

Paul, lui, est un monument du Stade de Reims. Avant sa disparition en 2018, le Corse volant, son surnom, était le doyen des internationaux français. Il reste considéré comme l’un des pionniers du grand Reims, contribuant grandement au règne champenois sur la D1 et glanant trois titres de champion en près de 300 matchs dans l’élite. Il avait même joué un rôle déterminant dans le tout premier sacre rémois en signant une parade extraordinaire à la dernière minute de l’ultime match de la saison à Sète, celui du grand bonheur. Paul Sinibaldi était le roi des arrêts réflexes et des parades bluffantes sur sa ligne, un gardien spectaculaire, et un joueur capable de jouer… ailier droit. En effet, en 1951, il est victime d’une fracture du cubitus en plein match après un choc avec un attaquant rennais et laisse ainsi sa place dans la cage à l’attaquant Abraham Appel pour terminer la partie… dans le champ. « Un ailier droit entreprenant, puissant et excellent shooteur » , écrira même France Football pour parler de cet intérim apparemment réussi. Mais c’est bien avec des gants aux mains que le grand ami de Raymond Kopa – dont le fils était son filleul – fêtera son unique sélection contre la Belgique. En 1956, il sera finalement contraint de mettre un terme à son histoire avec Reims lors d’une tournée en Indonésie. Dans la légende, pour toujours.

#356 - Nello et Pierre Sbaïz

Nello et Pierre Sbaïz

Nello : Saint-Étienne (1959-1962 et 1963-1967) // Pierre : Saint-Étienne (1957-1960), Strasbourg (1961-1967) et Ajaccio (1967-1969)

C’est bien connu, l’Italie a vu naître des peintres, des navigateurs, des sculpteurs, mais surtout des défenseurs de renom. Et si tous n’ont pas eu la même carrière que les Maldini, les Nesta ou les Baresi, beaucoup ont mis en lumière l’art de défendre à l’Italienne. Un talent qui ne disparaît pas en traversant les Alpes. La preuve avec les frères Sbaïz : Nello et Pierre (naturalisé français par la suite). Quand le premier, élu dans l’équipe de rêve du XXe siècle du FC Lorient, a fait les beaux jours de Saint-Étienne en Division 1 – avec qui il a gagné deux championnats de France dont un en 1967 terminé avec 37 buts encaissés en 38 matchs -, le second a, lui, traversé le territoire d’Ajaccio à Strasbourg où il a rappelé qu’être défenseur n’empêchait pas de marquer des buts, à l’image de son pion en finale de Coupe de France 1966 face à Nantes (1-0). Et ça, même Paolo Maldini ne l’a jamais fait.

#355 - Mario Yepes

Mario Yepes Nantes (2002-2004), PSG (2004-2008)

Il paraît qu’un bon défenseur est un défenseur qui reste debout et qui ne se jette jamais. Pourtant, Mario Yepes a prouvé le contraire. Que ce soit à Nantes ou au PSG, le Colombien a passé plus de temps à tacler dans tous les sens qu’à rester debout. Il faut dire que lorsque l’on maîtrise aussi bien les tacles glissés que Super Mario Yepes, on peut se permettre de se jeter. Alors oui, parfois il prenait la cheville de son adversaire, mais celui qui « se regardait dans le miroir pour voir si ses cheveux étaient bien en place » , comme l’a balancé Bernard Mendy à So Foot, qui appelle son ancien coéquipier l’ « Emmanuel Petit colombien » , a écœuré tous les attaquants qui ont croisé sa route. Mais aussi les arbitres qui lui ont un jour sifflé deux penaltys dans un même match contre Sochaux pour des tirages de maillot dans la surface sur corner.

« Dans le privé, il est plus réservé, mais sur le terrain, il ne lâche rien, il gueule sur tout le monde. Dès qu’il y avait une faute, il courait vers l’arbitre pour lui gueuler : « Mé kes tu fé là, mé kes tu fé ! » Perso, je l’ai toujours appelé « Caliente », parce qu’il a le sang chaud et qu’il est toujours là quand y a embrouille » , confiait encore Bernard Mendy. Car oui, en plus de porter parfaitement l’élastique, d’être un roc défensif, d’avoir une capacité à envoyer des transversales téléguidées de 45 mètres et d’être adulé par tous les supporters des clubs où il a joué, celui qui compte deux présences dans l’équipe type de Ligue 1 est un leader. Un vrai. Bernard Mendy toujours : « C’était un vrai capitaine, le genre sur qui tu peux compter pour aller à la guerre. Il parlait tout le temps pour replacer les gens. Il nous parlait de concentration, rappelait notre rôle à chacun, disait tout le temps qu’il fallait faire les efforts pour les autres et ne pas penser qu’à soi. » Impossible de résumer Mario Yepes mieux que ça.

#354 - Alen Bokšić

Alen Bokšić

Cannes (1991-1992), OM (1992-1993)

Astre parmi les astres, Alen Bokšić restera l’une des plus belles étoiles filantes passées par l’Olympique de Marseille. L’attaquant croate ne sera effectivement resté qu’une seule saison et demie dans la cité phocéenne, mais suffisamment pour éclabousser le Vélodrome de son élégance technique et se révéler aux yeux d’un Vieux Continent sous le charme. Il faut dire qu’en débarquant en grande pompe du Hajduk Split à l’été 1991, à 21 ans, où il venait de faire plier le football yougoslave et sa grande Étoile rouge de Belgrade, Bokšić portait sur lui l’étiquette d’espoir ultime. Son aventure dans l’Hexagone débute cependant par une embrouille administrative. La direction marseillaise ne pouvait en effet l’enregistrer dans son effectif, la faute à un quota de joueurs étrangers déjà atteint. Direction donc l’AS Cannes, en prêt, pour la campagne 1991-1992. À peine arrivé, à peine blessé, puisque l’artificier se brise le genou lors de l’un de ses premiers entraînements. Éloigné des terrains durant près de neuf mois, il n’arborera le maillot des Dragons qu’une seule fois, le 21 décembre 1991 face à Lyon (0-0). Dans cette éphémère aventure cannoise, Bokšić se liera ainsi d’amitié avec le jeune Zinédine Zidane (qu’il retrouvera en 1996 à la Juventus), mais également avec son compatriote et mentor : Aljoša Asanović.

Convaincu par le potentiel du géant (1,87 mètre), Bernard Tapie choisit donc de le conserver à son retour à l’OM. L’édition 1992-1993 sera, à juste titre, celle de tous les exploits, tant individuellement que sur le plan collectif. Associé au vétéran Rudi Völler, après le départ de Jean-Pierre Papin pour l’AC Milan, « Bokso » réussit à exploser les compteurs en 37 rencontres. Meilleur buteur de D1 (23 réalisations), il est également l’artisan majeur du succès marseillais en Ligue des champions avec six buts (seulement devancé par Romário, sept pions). Un véritable récital, lui permettant de terminer son aventure à la quatrième place du Ballon d’or, derrière le lauréat Roberto Baggio, Dennis Bergkamp et Éric Cantona. Les déboires judiciaires de l’OM le forcent finalement à un départ précipité en novembre 1993 pour la Lazio. « J’ai gagné des titres avec des équipes prestigieuses. Mais ce que j’ai vécu à l’OM est indescriptible » résumera-t-il sobrement à Fantagazzetta.com. Pas grand-chose à ajouter.

#353 - Roland Guillas

Roland Guillas

Bordeaux (1954-1956 puis 1959-1960), Saint-Étienne (1960-1962), Grenoble (1962-1963), Rouen (1963-1964), Bordeaux (1964-1967), Angoulême (1971-1972)

Il n’y a pas besoin d’être champion ni d’être grand par la taille pour marquer le championnat de France. Du haut de son mètre 66, Roland Guillas a débarqué en première division à l’âge de 18 ans avec sa technique et son élégance qui lui vaudront rapidement le surnom de « Petit Kopa » . Sous le maillot des Girondins, où il reviendra au milieu des années 1960 pour jouer trois saisons supplémentaires, il marque parfois, passe souvent, et connaît la Coupe d’Europe et l’équipe de France. En D1, Guillas enfile également la tunique de Saint-Étienne, avec laquelle il remporte la Coupe de France, Grenoble, Rouen ou encore Angoulême. Mais au-delà de ses 11 saisons dans l’élite, il a la particularité d’avoir marqué de son empreinte la D2 en devenant le premier buteur de l’histoire professionnelle du FC Lorient, le club de sa ville natale, le 19 août 1967. « Je me souviens avoir lancé Mahi Khennane sur le côté droit. Il m’a alors adressé un centre en retrait que j’ai repris de la tête pour ouvrir le score, racontera-t-il. Pourtant, j’étais loin d’être le plus grand et je n’avais pas tellement l’âme d’un buteur. D’habitude, c’était plutôt le contraire qui se passait, car j’adorais faire marquer mes coéquipiers. » L’emblème bordelais et lorientais aura même eu le plaisir de voir commencer une autre figure girondine, un certain Alain Giresse : « Il m’a dit qu’il m’avait eu comme entraîneur à l’école de foot, on a joué quelques matchs amicaux ensemble. On avait le même style de technique. Je lui ai surtout dit de ne pas se laisser embringuer dans une histoire de « Giresse, le nouveau Guillas » comme moi on m’appelait le « petit Kopa ». Il n’est jamais bon de se comparer à un autre très bon joueur. »

#352 - Drago Vabec

Drago Vabec Brest (1979-1980 puis 1981-1983)

En 1979, Dragutin Drago Vabec est sur les tablettes de Tottenham et du Bayern Munich, mais c’est pourtant sur la cote finistérienne qu’il se pose (contre 660 000 francs), après avoir fait les beaux jours du Dinamo Zagreb en Yougoslavie. L’ailier gauche, aussi à l’aise des deux pieds, va rapidement charmer le public de Francis-Le Blé avec ses dribbles, sa frappe de mule, sa filouterie et son sens du spectacle qui l’amenait à réaliser des gestes fous et imprévisibles. Comme le jour où il joua les toreros face à un fougueux Luis Fernandez de 23 ans, le 15 octobre 1982 lors d’une masterclass face au PSG, alors que les deux joueurs s’étaient chambrés et que le Parisien avait été l’auteur d’un vilain tacle sur le Croate quelques minutes auparavant. « J’étais dans la fosse Foucauld, à quatre ou cinq mètres de Vabec, quand il s’est arrêté, posant le pied sur le ballon, raconte Claude Marzin, supporter historique brestois, dans les colonnes de Ouest-France. C’était sûrement volontaire de sa part de faire ça, là. Juste devant son public. Il a fait un petit geste de la main à Fernandez, pour lui dire « Allez, viens, viens me prendre la balle ». [Fernandez] s’est jeté les deux pieds en avant. Drago a juste poussé un peu le ballon devant lui, s’est écarté, et a laissé Luis terminer sa course en dehors du terrain… » Puis, « sans s’arrêter vraiment » , Vabec se serait retourné pour saluer la foule. « La tribune est partie en vrille, poursuit Marzin. C’était un hurlement monstrueux. On se serait cru dans une arène. » « Il fallait donner du plaisir aux spectateurs même si c’est vrai, je n’ai pas été correct avec Luis Fernandez sur ce coup-là. Mais c’est ça le football… » , lâchera Vabec. Il connaîtra avec Brest une descente en deuxième division, une remontée immédiate, et 90 rencontres de D1 au total, pour pas moins de 46 caramels. Définitivement un joueur à part, comme le narrait Alain, l’un des gérants de la page « Ici c’est Brest 2010 » , lors de notre tour de France des supporters : « C’était un régal, ce mec, il a ridiculisé Luis Fernandez, Gérard Janvion. Les gens venaient au stade pour le voir. C’était un joueur extraordinaire comme on n’en verra plus à Brest. »

<iframe loading="lazy" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Z_EDPV7EVdQ?start=55" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

#351 - Jean-Luc Buisine

Jean-Luc Buisine

Rouen (1982-1985), Lille (1986-1989 et 1990-1994)

Les jeunes joueurs français ont beau exciter à raison le monde entier depuis des décennies, une seule équipe de France a remporté l’Euro Espoirs. C’était en 1988, et dans ses rangs, l’équipe de Marc Bourrier pouvait par exemple compter sur Éric Cantona, Laurent Blanc, Stéphane Paille, Franck Sauzée, Alain Roche et Bruno Martini. Il suffit de s’attarder sur ce casting pour comprendre que Jean-Luc Buisine, nommé capitaine de cette génération dorée, n’était pas n’importe qui. JLB incarnait l’autorité naturelle, le charisme doux et son côté fédérateur donnait un peu plus d’épaisseur à la légitimité de ce statut de chef de meute. À Rouen comme à Lille, les deux clubs de sa vie, le défenseur central normand a traversé sa carrière avec ces mêmes armes, mais ces qualités, associées à une relance aussi propre que ses bouclettes rousses, n’ont pas suffi à lui offrir une carrière internationale.

C’est peu dire que le natif de Caudebec-en-Caux, véritable pilier du FCR et du LOSC dans les années 1980 et 1990, a ensuite réussi sa reconversion. Il suffit de s’attarder sur le boulot abattu en coulisses pour le LOSC, Monaco et Rennes (entre autres) ces dernières années pour en être certain. Soyez sûrs d’une chose : dans le top 1000 des meilleurs recruteurs français de l’histoire que nous sortirons un jour ou l’autre, Jean-Luc Buisine figurera bien plus haut dans le classement.

Par Quentin Ballue, Jérémie Baron, Adel Bentaha, Raphaël Brosse, Clément Gavard et Steven Oliveira, avec toute la rédaction de SF