- Disparition de Salif Keita

Salif Keita : « Je ne pouvais pas décevoir les Africains ! »

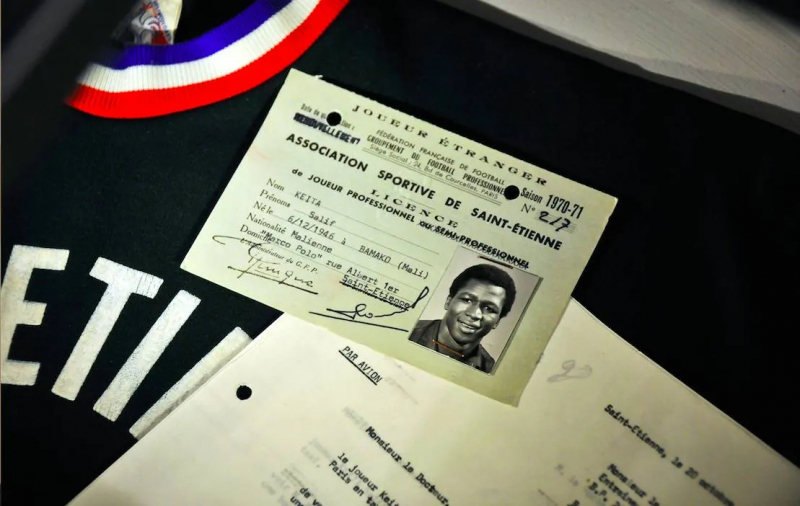

L'immense Salif Keita, légende de l'AS Saint-Étienne, nous a quittés ce samedi 2 septembre 2023 à l'âge de 76 ans. Dribbleur de génie, le talent malien avait marqué la France de 1967 à 1973. En 2016, la « Panthère noire » nous avait accordé un entretien fleuve.

En 1971, il y a eu un match entre une sélection OM-Saint-Étienne et Santos. Tout le monde s’attendait à voir un grand Pelé, mais vous l’avez quelque peu éclipsé, grâce à une grosse deuxième période.

Oui, c’était un match organisé à Colombes, Saint-Étienne-Marseille rencontrait le Santos de Pelé. J’ai fait un bon match, mais je ne peux pas dire que ça a éclipsé Pelé. C’était vraiment une légende. Il a été très gentil avec moi. Mais Pelé, ça reste Pelé.

Qu’avez-vous ressenti au moment d’affronter un tel joueur ?

J’étais d’abord impressionné, intimidé par l’opposition ! C’était la première fois que je le voyais. Jouer contre Pelé à l’époque, c’était quand même quelque chose d’extraordinaire. Et puis il faisait partie de l’équipe de Santos qui avait été championne d’Amérique latine plusieurs fois. J’étais impressionné, mais je suis content d’avoir fait mon match.

Vous êtes né en 1946 à Bamako, quelle enfance et quelle éducation avez-vous eues ?

J’ai eu une enfance à l’africaine. J’ai été éduqué par mes parents évidemment, mais aussi par mes frères, mes amis, le voisinage, l’environnement, l’école.

Jeune, vous avez perdu vos parents. Vous aviez huit frères et deux sœurs, comment se passait la vie ?

À l’époque comme aujourd’hui, ce sont les aînés qui s’occupent des jeunes. Nos grands frères se sont occupés de nous, jusqu’à ce que nous soyons émancipés. Et nous aussi, nous nous occupions des plus jeunes. Dans la maison, on était tous solidaires. Mon éducation n’a pas été différente de celle de mes amis.

Vos parents vous ont-ils encouragé dans votre carrière de footballeur ?

Non, mon père n’a jamais voulu que je joue au ballon et ma maman me laissait faire. Dans ma famille, tous mes frères jouaient au ballon. J’ai amené un jeune frère à Saint-Étienne. Il avait beaucoup de talent, malheureusement il n’a pas pu réussir.

Pourquoi votre père ne voulait-il pas que vous jouiez au football ?

À l’époque, en Afrique, le football n’était pas tellement considéré. Tous les parents voulaient que leurs enfants aillent à l’école. Ils pensaient que football pouvait empêcher les enfants d’apprendre leurs leçons.

Vous avez fait des études de droit. Qu’est-ce qui vous a attiré vers cette branche ?

Quand je suis arrivé à Saint-Étienne, je voulais continuer d’aller à l’école. J’ai fait des études à Bamako. Mon français n’était pas mal, donc j’ai fait une capacité en droit.

Dès 1963, vous aviez alors 16 ans, vous avez été retenu dans l’équipe nationale malienne.

Vous savez, au Mali, quand j’étais jeune, il y avait les compétitions des pionniers. Les dirigeants sportifs de l’époque avaient comme politique de rassembler les meilleurs dans tous les domaines, le sport, le théâtre, la musique. Ils organisaient des compétitions appelées compétitions des pionniers. Ils ont sélectionné les meilleurs footballeurs de l’époque dont je faisais partie. Ceux considérés comme les meilleurs dans tous les domaines sont allés en Union soviétique, en Crimée. L’endroit où on était avait été baptisé le camp des pionniers. C’était comme une sorte de stage.

Donc vous avez pas mal voyagé, en Chine, en URSS ?

Que ce soit en Chine ou en URSS, les gens étaient étonnés de nous voir, c’est sûr. À cette époque, les contacts entre ces pays et l’Afrique n’étaient pas aussi fréquents. En Chine, quand on sortait dans la rue, des gens nous suivaient un peu partout. Mais ce qui les impressionnait le plus, c’étaient surtout nos pieds ! En URSS, on est allés au mausolée voir le corps de Lenine. On est allés voir la grande muraille de Chine.

Que ressent-on lorsqu’on est sélectionné à 16 ans ? On est fier, on a peur ?

On n’a pas peur, on n’est pas conscient. Je ne me sentais pas responsabilisé. Il y avait beaucoup de vedettes maliennes à l’époque.

En 1966, vous perdez avec le Real Bamako la finale de la Coupe d’Afrique des clubs champions face au Stade d’Abidjan. Comment avez-vous vécu le match ?

C’était un match très, très éprouvant, très difficile. À l’époque, on avait certainement la meilleure équipe d’Afrique. On avait battu les Guinéens, les Camerounais, les Nigériens. Et lorsqu’on est arrivé à Abidjan, on avait gagné le match aller à Bamako 3-1. On partait favoris, mais lorsqu’on est arrivés, l’ambiance était très, très, très chaude. Il ne fallait pas que le Real de Bamako gagne à Abidjan. Les gens au stade savaient que c’était presque impossible qu’on gagne là-bas.

En Europe, on ne connaît pas trop les clubs d’Afrique noire.

Je pense que c’est à cause du manque de conception et de réflexion autour du football de club en Afrique. Pour les matchs télévisés, on ne voit pas le ballon ! Le ballon est jaune, le terrain aussi. J’estime que la CAF ne donne pas tellement d’importance aux compétitions africaines. La Coupe d’Afrique des clubs se passe comme des matchs amicaux. Il n’y a pas de bonnes préparations. Pour les matchs télévisés, on ne voit pas le ballon ! Le ballon est jaune, le terrain aussi. Si ce n’est pas agréable pour les Africains, comment ça pourrait l’être pour les Européens ?

Pourquoi la CAF ne fait-elle pas plus d’efforts ?

Je pense que c’est parce que ce ne sont pas des spécialistes à la CAF. Par exemple, si le football a progressé en Europe, c’est parce qu’on a mis Platini, Cruyff, Beckenbauer, vous comprenez, mais en Afrique, Milla, Weah, on n’en veut pas !

Le 14 septembre 1967, vous quittez clandestinement votre pays. Vous passez par le Liberia avant d’atteindre la France. Pourquoi partir dans ces conditions ?

C’était très difficile pour le Mali de me laisser partir. J’étais quand même un espoir. Il ne voulait pas que ça se passe comme ça. Ça se comprenait.

C’était impossible de jouer en France tout en défendant les couleurs du Mali ?

Si je suis parti, c’est aussi parce qu’on m’avait rendu la vie difficile à Bamako. À la suite de la défaite du Real à Abidjan, le public, enfin, une certaine partie du public ne voulait pas me laisser jouer et à chaque fois que je touchais le ballon, il criait, m’insultait.

Pourquoi ?

Il me jugeait responsable parce que je n’avais pas marqué. Alors que j’avais inscrit déjà quatorze buts.

Le public est vraiment exigeant.

Oui, le public était très exigeant avec moi. Il pensait que s’il arrivait quelque chose, ça devait venir de moi. C’est un peu comme Messi en Argentine. Tant qu’il n’aura pas gagné une compétition avec l’Argentine, ça leur posera problème.

On ne va pas vous demander de raconter encore une fois l’épisode du taxi, mais à quoi vous pensiez dans la voiture ?

Ce que je subissais à l’époque à Bamako était très grave. Vu ma situation, il fallait que je m’échappe, certains supporters ne me laissaient pas tranquille. Je ne pensais même pas à la réussite. Je voulais m’échapper. L’ambiance à l’époque à Bamako, ce n’était pas facile et ce que je subissais était très grave. Je voulais m’échapper.

Quel était votre lien avec Albert Batteux, l’entraîneur de Saint-Étienne ?

Batteux, ça a été presque un papa pour moi. C’est quelqu’un qui m’a tout de suite plu. Il a eu la chance de gérer Raymond Kopa à Reims. Quand je suis arrivé, j’avais moi aussi le besoin d’être protégé. Batteux a vraiment tenu le rôle d’un père.

Vous étiez un dribbleur hors pair. Pour exceller dans ce domaine, faut-il être un peu égoïste ?

Certains le disent, mais je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Il ne faut dribbler que lorsqu’il le faut.

Lorsque vous étiez marqué par un défenseur, comment faisiez-vous pour continuer à jouer votre jeu ?

Vous savez, j’ai souvent joué en pointe, mais aussi en retrait, comme deuxième avant-centre. Lorsque j’étais marqué, j’étais toujours marqué individuellement. J’étais toujours plus à l’aise lorsque j’étais plus rapide que mon adversaire direct, donc je testais d’abord sa vitesse sur ma première ou deuxième touche de balle. Si je voyais qu’il était plus rapide, je restais en pointe et jouais sur ma détente ou sur un jeu en déviations par exemple. Quand je savais que j’étais plus rapide, j’emmenais mon défenseur loin de son but, puis je le prenais de vitesse.

Comment travailliez-vous votre dribble ?

Au Mali, je vivais dans un quartier où on avait un terrain de 35 mètres sur 25. Il y avait au moins 20 arbres. Chaque fois que tu dribblais un joueur, tu devais dribbler un arbre. Tout le monde connaît ça à Bamako. Beaucoup de jeunes de mon quartier qui se sont entraînés là-bas ont fini internationaux. C’étaient de très bons techniciens.

Vous êtes le premier Ballon d’or africain. Avec le recul, qu’est-ce que ça représente pour vous ?

Ça m’a fait plaisir. Un jour, quand on était à Bastia, lors d’un match avec Saint-Étienne, on m’a appelé pour me dire qu’il y avait un Ballon d’or en jeu et que j’en étais le lauréat. Ça m’a fait plaisir, mais ce n’est pas comme si je gagnais le Ballon d’or aujourd’hui. C’était le premier, ça n’avait pas encore autant d’importance, et puis d’autres le méritaient plus que moi.

Parlez-nous de votre entente avec Hervé Revelli à Saint-Étienne. À votre arrivée, il vous a laissé le poste d’avant-centre pour que vous preniez vos repères.

Tous les gars de Saint-Étienne, Herbin, Bereta, Larqué, Jacquet, ils étaient tous extraordinaires. Ils ont facilité mon intégration dans cette équipe-là qui était la meilleure de France. Hervé était un partenaire extraordinaire. Il a été très gentil. On jouait à Monaco et je devais jouer ailier droit, parce que Fefeu était blessé, mais j’ai dit à Batteux que je préférais commencer ma carrière en France dans l’axe. Il a demandé à Hervé d’échanger de poste qui a accepté. Il m’a fait cette faveur. On a marqué tous les deux lors de ce match. Hervé a été vraiment extraordinaire. Tous les gars de Saint-Étienne, Herbin, Bereta, Larqué, Jacquet, ils étaient tous extraordinaires. Ils ont facilité mon intégration dans cette équipe-là qui était la meilleure de France.

Vous aviez une belle génération, triple championne de France, vainqueur de la Coupe nationale… Vous marquiez beaucoup de buts, quel était le secret de cette ASSE ?

On avait un style de jeu très, très apprécié. Les gens étaient très disponibles avec leurs partenaires et très généreux physiquement. Collectivement, ça jouait bien, ce qui permettait aux individualités de s’exprimer au moment voulu.

Vous avez éliminé le Bayern après une double confrontation en 16es de finale retours de la Coupe des clubs champions. Dans quel état d’esprit étiez-vous entre la fin du premier match et le début du second ?

Quand on a joué à l’aller contre le Bayern, on ne pensait pour gagner à Munich, c’était difficile. Il fallait être prudent. Je n’étais pas bon défensivement, donc je ne peux pas avoir le même rendement que Larqué. C’est pour ça qu’il m’a fait jouer ailier droit avec Larqué numéro 10 à ma place. J’ai fait ce que je pouvais sur le côté droit, mais il y avait cet arrière gauche allemand, Pumm, qui m’a vraiment embêté, et puis on a perdu 2-0. Lors du retour à Saint-Étienne, ça a complètement changé. J’ai repris le numéro 10. On était beaucoup plus offensifs, on a marqué trois buts.

Lorsque vous jouiez à Saint-Étienne, j’ai lu qu’on vous payait moins que les joueurs européens.

C’est comme ça que ça se passait, ce n’était pas juste du tout. Les Européens n’étaient pas bien payés non plus, mais les Africains, c’était pire.

Votre coéquipier camerounais Fréderic Doumbé vous a alors beaucoup aidé dans ce « combat ».

Oui, il m’a donné beaucoup de conseils. On était voisins de palier. Il m’a expliqué ce qu’il fallait demander et comment il fallait demander. C’était comme mon grand frère.

Vous vous êtes quand même retrouvé avec six mois de suspension.

Techniquement, c’est un peu difficile à expliquer. J’avais signé un précontrat avec le président de Saint-Étienne qui n’avait, à tort, pas été déclaré. Vous savez, ce n’est pas moi qui ai demandé ça !

Vous partez donc jouer à l’OM. Vous marquez un doublé lors de votre entrée contre… l’ASSE, et là, vous faites un bras d’honneur en direction de Roger Rocher, le président de l’ASSE.

Quand on est jeune, qu’on a été frustré pendant longtemps, lorsqu’on se libère, on fait des gestes qu’on peut regretter plus tard. Ce jour-là, je l’ai fait, mais plus tard, je l’ai beaucoup regretté.

Lorsque vous êtes arrivé à l’OM lors de la saison 1972-1973, il y avait déjà deux étrangers : Magnusson et Skoblar. On vous a alors demandé de prendre la nationalité française.

Quand Marseille m’a recruté, les dirigeants savaient que j’étais étranger et qu’ils avaient Skoblar et Magnusson. Quand je suis arrivé, les Africains étaient fiers et se sont tous reportés sur moi. Je ne pouvais pas les décevoir. Beaucoup d’espoirs reposaient sur mes épaules. Lorsque je suis arrivé, j’ai marqué tout de suite et j’ai beaucoup marqué par la suite. Ils m’ont proposé la naturalisation, mais ça ne m’intéressait pas. D’abord sportivement, je n’en avais pas besoin, j’avais ma place. Quand je suis arrivé, ils ont mis Magnusson de côté. Avec Skoblar, on occupait les deux places. À l’époque, j’étais sans doute l’un des Africains les plus connus. Quand je suis arrivé en Europe, les Africains n’avaient que Pelé, Mohamed Ali et Eusébio. Eusébio est né africain (au Mozambique), mais il avait la nationalité portugaise. Pelé était brésilien ; Mohamed Ali américain. Quand je suis arrivé, les Africains étaient fiers et se sont tous reportés sur moi. Je ne pouvais pas les décevoir. Beaucoup d’espoirs reposaient sur mes épaules. C’était un poids très lourd à porter.

Aujourd’hui quel est votre avis sur le statut du joueur africain ?

Je pense que ça s’est beaucoup amélioré. Le statut est aussi élevé que pour les autres footballeurs.

Quel est votre avis sur les binationaux ?

Il faut dire la vérité. Si les jeunes privilégient les nationalités européennes, c’est parce que leurs devanciers n’ont pas été bien traités en Afrique. Ils ne veulent pas subir le même sort. Où sont Weah, Milla, Abédi Pelé ? Aucun d’eux n’est à la CAF. Il y a des jeunes Européens qui ont fait un sacrifice et accepté de venir jouer pour leur pays d’origine, mais ces jeunes-là, on ne doit pas ensuite les jeter comme des Kleenex. Il doit y avoir une certaine reconnaissance, ces jeunes en ont besoin. J’ai vu beaucoup de jeunes binationaux venir jouer avec le Mali. Ils ont joué, fait leur carrière et ensuite c’est fini. Ils n’avaient plus aucun lien avec ce pays, mais ce n’est pas de leur faute.

De qui est-ce la faute ?

Je pense que les gens qui les ont utilisés auraient pu les utiliser davantage. Ils auraient pu avoir des responsabilités dans ce pays. Il ne faut pas tout rejeter sur les Européens. Ces jeunes viennent jouer pour leur pays d’origine, et à la fin de leur carrière, plus rien. On n’a rien préparé pour eux. Ça suffit de critiquer les autres. Quel binational sert le football africain aujourd’hui ?

Pour revenir à votre carrière, pourquoi êtes-vous parti jouer au FC Valence ?

J’ai eu des difficultés avec cette histoire de naturalisation. Le public m’a pris en grippe, je ne pouvais plus rester. Le FC Valence l’a appris et est venu me chercher.

Vous avez ensuite joué au Sporting Portugal, puis traversé l’Atlantique direction les États-Unis.

À l’époque, ce n’était pas long, c’étaient six mois sur douze. Mais c’était très difficile, très éprouvant, car les voyages étaient longs. On jouait sur du gazon artificiel, mais c’était une expérience.

Que pensez-vous de l’équipe du Mali actuelle ?

Le Mali a fait beaucoup de progrès entre 1990 et maintenant. À partir du début des années 2000, il s’est quasiment toujours qualifié pour toutes les phases finales de Coupe d’Afrique. Il fallait que le Mali ait la culture de la CAN. Il peut maintenant regarder vers la victoire finale.

Légende des Verts, Salif Keita est mortPropos recueillis par Flavien Bories