- Côte d'Ivoire

- ASEC Mimosas

- Partie 2/2

Pascal Théault : « L’Afrique est devenue mon paradis »

Tour à tour joueur, entraîneur et dirigeant du Stade Malherbe de Caen, Pascal Théault a incarné le Malherbisme pendant quarante ans. Limogé en l’an 2000, le « Guy Roux normand » refait désormais sa vie en Côte d'Ivoire, où il est devenu directeur du centre de formation de l’ASEC, une autre institution pour éducateurs. Dans la seconde partie de cet entretien fleuve, ce passionné du jeu raconte pêle-mêle la dépression, le temps qui passe, la résurrection sur le continent africain et les bienfaits de la potence.

À 29 ans, vous décidez d’arrêter de jouer pour former à plein temps. À ce niveau d’impatience, peut-on parler de vocation ?Plus encore, c’est une religion. C’est comme rentrer dans les ordres. À Caen, j’étais entraîneur avant d’être joueur, ce qui est mission impossible maintenant. Aujourd’hui, le jeune de 17 ans, il ne pense qu’à sa carrière, et c’est normal. Moi, j’arrivais à 6h30, la pompe au pied pour gonfler les ballons. J’avais 140 poussins sous mon aile et je voulais qu’ils aient un ballon chacun, sur ce point j’ai été précurseur. On a hyper bien travaillé à la base. Grâce l’école de foot on a fini par passer en Ligue 2. Ensuite, il a fallu recruter quelques bons joueurs pour monter en Ligue 1.

Qu’est-ce qui vous a poussé à partir ?La deuxième chance de ma vie. Je suis viré de Caen. (Rires.)

Que s’est-il passé ?Je n’ai jamais voulu prendre les pros en charge parce que je savais que la fin allait arriver. J’avais déjà refusé quatre fois. Alors quand j’ai dit oui, c’était dramatique. Je savais que j’avais signé mon arrêt de mort au Stade Malherbe. J’ai tenu trois ans et demi avec l’équipe première, puis il y a eu un changement de direction, la privatisation… Et enfin, un mauvais départ : sept matchs sans gagner, il en faut pas plus pour que le couperet tombe en septembre 2000. Pour moi, cela a été un moment terrible. J’étais blessé au plus profond. J’ai gambergé pendant un an et demi sans aucune envie, c’était long. J’ai eu deux ou trois appels en Ligue 2 et en National, mais je ne répondais pas. Dans ma tête, c’était absolument impossible de refaire quelque chose en France.

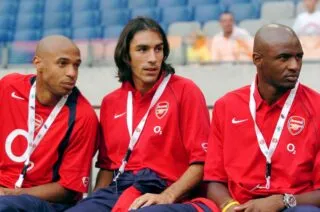

Peut-on parler de dépression ? Ah ouais ! J’étais pas bien ! Heureusement que la Ligue m’appelait parfois pour donner des cours. Cela m’a un peu sauvé, mais j’étais quand même à la rue. Pendant deux ans, je n’ai pas pu voir un match de Caen. C’étaient mes joueurs, mes gamins, mon public, mon club… Bref, c’était ma terre. Pendant les matchs, je m’enfermais dans mon bureau, je faisais mine de travailler. Mes deux fils avaient 12 et 14 ans à l’époque, ils criaient à chaque but dans le salon, et moi, j’étais rouge de sueur, avec la boule au ventre et le cœur qui bat. C’était impossible de regarder l’équipe, comme Wenger ne peut sans doute pas regarder son Arsenal aujourd’hui. C’est un sentiment qui est indescriptible.

Pourquoi le club ne vous a-t-il pas remis au centre de formation pour services rendus ?C’était prévu dans mon contrat, j’avais insisté sur ce point, mais ça s’est mal passé. Des gars que j’avais amenés, formés, élevés ont pris les places. Les trahisons, ça arrive. Talleyrand disait : « C’est une question de date. » Cette phrase-là, je l’ai toujours bien aimée. Il suffit de deux ou trois gars, pas plus, avec en toile de fond la privatisation du club et l’arrivée de nouveaux dirigeants. Jean-François Fortin, que je respecte, Guy Chambily qui est décédé, c’étaient des gens que j’avais combattus pendant des années, car ils voulaient reprendre le club et diminuer le budget du centre pour ramener des stars. Je m’étais fâché, j’avais pris position contre eux. Alors quand ils sont arrivés au club, ils s’en sont souvenus. Le contact entre le coach et les dirigeants, il faut qu’il soit bon. Si tu n’as pas un lien spécial, ça explose au bout de six mois, à la première crise sportive. C’est ce qui s’est passé entre Jean-François Fortin et Patrice Garande. La longévité de Patrice, elle est due à une forme de connivence, qui est bonne, qui est nécessaire : « Il y a une crise ? Bon ben on met une rustine, on s’entend et on marche ensemble. »

Pourquoi parlez-vous de votre licenciement comme d’une deuxième chance ?Parce que je me suis retrouvé au placard, et l’idée de partir à l’étranger m’est venue au bout d’un an. J’étais à Bordeaux ce jour-là. Je filmais l’entraînement d’Eric Bedouet qui est un vieux copain de promo. Le téléphone sonne, j‘étais en train de cloper. Je pose le caméscope et ça me fait chier car je veux filmer la séance. Le mec au bout du fil me dit : « ASEC, ASEC, Abidjan, Côte d’Ivoire ! » Je ne comprends rien. « Vous êtes qui ? Vous êtes où ? » C’était Jacques Barbier, un des deux dirigeants de SIFCOM, le sponsor du club. Il me demande si je suis motivé pour reprendre l’académie après le départ de Jean-Marc Guillou. À l’époque, il n’y avait plus rien, seulement les murs. L’académie était en sommeil depuis plus d’un an et il leur fallait quelqu’un pour relancer la machine.

Vous vous envolez donc pour Abidjan.Dans l’avion, j’étais en sueur ! C’était ma première fois en Afrique. Je ne connaissais rien, j’avais vu des reportages sur Guillou, c’est tout. Je me rappelle m’être dit : « Si tu ne signes pas là-bas, t’es mort. C’est foutu pour ta carrière, tu vas reprendre ton boulot à la mairie. » C’est vraiment dans l’avion que j’ai réalisé que j’étais en dépression depuis un an et demi. Pendant ce voyage, je suis devenu un autre homme. J’avais mis un costume pour être au top, et là tout s’est ouvert. J’ai basculé. Un homme neuf, avec les compteurs remis à zéro. J’ai vraiment coupé le cordon ombilical dans l’avion. Quoi de mieux pour ça que l’Afrique ?

Quelles ont été vos premières impressions du continent ?J’ai pleuré. On m’a amené au quartier faire les détections. En haut d’une dune, il y avait 500 gamins au garde-à-vous qui attendaient « le blanc » . Maintenant je ne pleure plus, mais la première fois, j’avais les larmes. C’était tellement beau, c’était une seconde vie qui s’ouvrait à moi. Pendant les six premiers mois de détection, j’ai tourné des milliers de films que j’ai encore, ce sont les plus beaux moments de ma vie sportive. Au niveau émotionnel, je n’ai jamais ressenti ce que j’ai ressenti là-bas, sur ce terrain de merde avec ces racines, ces bouts de verre, et l’arbre qu’il faut contourner pour aller tirer le corner. C’était tout ce que je désirais. L’Afrique est devenue mon paradis.

Qu’est-ce qui vous plaît tant ici ?La passion, les excès. Le gars, il va manquer trois buts immanquables, il va marcher sur le ballon. (Rires.) Bon, c’est les excès des blacks. À Abidjan, vous ne faites pas 100 mètres en voiture sans rigoler parce qu’il se passe toujours quelque chose dans la rue. Vous traversez la France, il ne se passe rien. En même temps, on prend un coup de vieux parce que c’est fatigant. Avec la chaleur, les années comptent double. Le soir, pendant le match de Ligue des champions, je tombe à la mi-temps. Mais c’est un sommeil d’apaisement avec des images plein la tête, car ici, la passion est dévorante. Les enfants sont tellement avides d’apprendre… Quand je me lève à cinq heures du matin, je n’ai qu’une seule envie : être sur le terrain. Ce matin, quand je suis arrivé à six heures, il y avait déjà deux gamins qui étaient sur la plage en train de courir, une heure avant le début de la séance. Le temps de mettre mes affaires, ils sont déjà vingt à répéter leurs gammes sur la potence ou à faire des petits pas. Où est-ce qu’on voit ça ? Nulle part. À Rabat, 30 secondes avant l’heure je regardais ma montre parce que je sais qu’il y en a toujours 3 ou 4 qui allaient être justes pour pas être punis. Je guettais, mais il m’en manquait toujours. Il fallait toujours leur dire de se dépêcher. J’ai fait huit mois aux Émirats aussi, une pige. C’était 50 fois pire. Bref, on en parlera pas.

C’est quoi la potence ? C’est une barre en arceaux avec une corde et au bout de la corde il y a un ballon avec un anneau. Avec ça, on peut travailler correctement le jeu de tête. Toutes les DTN au monde devraient obliger les clubs à avoir des potences. Les gamins ici adorent et ça ne demande rien comme budget. Un George Weah, potence ou pas potence, il passera pro parce que c’est un phénomène. Mais le gars qui n’a pas de force et pas d’équilibre, ou celui qui a peur de mettre le crâne, pour lui, c’est essentiel. Moi, je ne savais pas jouer de la tête. En tant que défenseur central, c’est quand même gênant. Si j’avais eu la potence et des mecs pour m’apprendre ce que c’est que de monter, frapper bras devant, bras derrière, ouvrir les yeux, mettre le plat du front, toute la coordination qu’il faut, j’aurais peut-être été en Ligue 1.

De manière générale, vous semblez très heureux du manque de moyens.Totalement ! Ici, j’ai un espace de liberté qui est fabuleux. Je suis à la tête d’une structure très légère de 47 joueurs et quatre coachs. Il y a deux hommes d’entretien, trois cuisiniers et basta. On est au ras des pâquerettes, les gamins avaient des chaussures trouées à l’entraînement ce matin. En France, il y a le moindre pet’ dessus, tu les jettes. Ici, on va au bout de la paire de chaussures, comme dans les années 1960. C’est ce qui fait la richesse, la passion, l’enthousiasme. Ce sont les bases, les valeurs. À l’Académie royale de Rabat, ils avaient le sauna, le bain à remous, le bain froid, le bain tiède, le bain chaud… On était richissimes. On avait tous les appareils et les joueurs, une enfance dorée. Moi, je leur disais : « Faut pas mettre les gamins dans la piscine. Une fois par mois pour déconner, OK, mais pas tous les jours. » Pourquoi ? Parce qu’à 18 ans, il y en a un qui va aller en Europe. Et les neuf autres, ils vont aller où ? À la Renaissance de Berkane ? Vous croyez qu’il y a le bassin d’eau froide et d’eau tiède là-bas ? Il n’y a même pas de kiné à plein temps. Le gars, quand il va comprendre qu’il n’y a même pas de strap, il va dire quoi ? C’est impossible qu’il réagisse sainement.

Quels sont les joueurs dont vous êtes le plus fier à l’ASEC ? Mon plus grand regret, c’est Cyriac Gohi Bi Zoro. C’était un bon joueur, mais il s’est fait deux fois les croisés. Il a terminé meilleur buteur du championnat, puis il a joué la champions League avec le Standard. C’est déjà bien ce qu’il fait, mais sans blessures il aurait été encore plus haut. Actuellement, il me loue une de ses deux maisons à Abidjan, donc on peut quand même parler de réussite fabuleuse. Il y a Didier Ya Konan aussi, qui a fait une belle carrière en Allemagne. Autrement il y en a beaucoup, mais qui sont partout, en Russie, en Hongrie, dans les pays du Golfe. Mais ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir monté de toute pièce une équipe junior dont huit membres ont par la suite fait le doublé coupe championnat, et dans les huit il y en a cinq ou six qui ont touché à l’équipe nationale. Il n’y a qu’ici en Afrique qu’on peut voir ça. Je m’en vante pas, mais c’est miraculeux.

![]()

Avez-vous l’impression que les joueurs africains sont sous-estimés par les clubs européens ? Ces derniers refusent souvent de payer le prix juste en disant qu’ils sont bruts de décoffrage, que ce sont des « produits » pas finis qu’il va falloir post-former en France.Quand le joueur sort d’ici, il a une marge de progression énorme. Parfois, je trouve un joueur très moyen et on m’apprend qu’il a trouvé un club en France. Je l’imagine difficilement, mais je ne le dis pas. Quand on s’est gouré une ou deux fois dans sa carrière, on ferme sa gueule. Et je suis étonné de constater ses progrès. Le jeune Africain, chez moi, il a pas vu grand-chose comparé aux jeunes Français qui ont tout entendu du football. À 12 ans, on leur a parlé tactique en vidéo, à 14 ans, on les a fait jouer en zone. Du coup, à 16 ans, il y a des gamins qui n’ont plus faim, plus envie. Alors que les adolescents qui arrivent ici, ils ont des yeux gros comme ça ! C’est pour ça d’ailleurs que les blacks déconnent quand ils touchent leur premier salaire.

C’est-à-dire ?D’un coup, ils deviennent importants et veulent montrer qu’eux aussi sont capables d’acheter des bijoux ou de rouler sans permis dans une Ferrari. Mais c’est normal. Ils n’ont pas le riz trois fois par jour à Abidjan, ni la douche. Le grand frère se sucre car il n’y a pas assez à manger pour tout le monde. Donc quand on est en manque de quelque chose dans sa vie, dans son adolescence ou son enfance, on compense après. Et puis on va dans l’extrême inverse, c’est logique.

Vous, qu’est-ce qui vous anime ? Une seule chose me fait encore pleurer aujourd’hui : les émotions que me procure le foot. Quand on libère ou qu’on recrute un gamin, j’ai la larme à l’œil, c’est l’émotion, je tremble. Demander à un gamin de repartir chez lui, c’est terrible. Et à l’inverse, quand on recrute, c’est la fierté. Sinon, ce sont des buts et des passes magiques. J’en ai plein dans mon ordinateur. C’est une émotion que l’on cache. On ne montre pas notre satisfaction parce qu’on est exigeants vis-à-vis des bons joueurs.

Cette reconnaissance que vous avez obtenu en Côte d’Ivoire, ça vous console de l’ingratitude de Caen ?Non, parce que je dois tout à Caen. J’ai eu deux chances, comme je l’ai dit. J’ai eu de la peine, j’ai vécu un drame intérieur, mais je ne suis pas animé ni par la vengeance, ni par la rancœur. Je resterai à vie le premier supporter de Malherbe. J’ai eu des conflits, mais (il soupire)… C’est des peccadilles ! C’est quoi dans l’histoire centenaire du club ? De la merde. Donc on prend du recul. À ce titre, l’Afrique m’a fait changer de personnalité, tout comme la naissance de mes enfants. Il y en a qui ne connaissent rien sur tout, moi c’était l’inverse. Je connaissais tout sur rien. Caen, c’est quoi dans le football mondial ? Rien.

Vous n’auriez pas aimé devenir le Guy Roux normand ?Si j’étais resté à Caen, je l’aurais été. Mais je ne regrette rien. Là, j’ai 62 ans, et mon enthousiasme est intact. Physiquement, j’ai des vertiges depuis un an car j’ai trop de boulot. Je vais peut-être finir par craquer sur le plan physique, mais ma mentalité et ma motivation sont les mêmes qu’à mes 16 ans.

Vous imaginez un retour en France, parfois ? Non, je ne peux plus rentrer chez moi. Le jeune Français, qu’est-ce qu’il attend de Pascal Théault ? Je suis qui pour lui ? De nos jours, le formateur ne pèse plus rien. À 16 ans, le joueur a deux agents, ses parents ont un plan de carrière, l’organisation du club a tout prévu. Dans les années 1970, j’étais le seul interlocuteur. C’est moi qui plaçais les joueurs dans les clubs, qui leur trouvais une porte de sortie. Tout ça, c’est fini. En France, personne n’a besoin de moi, alors qu’ici, ils m’attendent tous, les joueurs, le cuistot, le chauffeur, le jardinier…

Et si un gros club vous demande ? Vous pouvez me donner n’importe quel pont d’or, je dirai non. On m’a proposé d’être DTN dans certains pays. Quand j’aurai 70 ans et que physiquement je ne pourrai plus être sur le terrain, peut-être que j’aimerais donner des conseils. Mais pour l’instant, je touche du bois, j’espère voir encore longtemps les gamins qui arrivent en sueur devant moi à 6h10 du matin. Même s’il n’y a ni argent, ni contrat, ni carrières, ni journalistes, j’ai rempli ma vie. Et je continue à la remplir chaque jour.

Il ne vous manque donc rien ? Si, la famille et les amis. Et puis, comme j’ai un certain âge, j’ai plusieurs connaissances qui commencent à disparaître. Récemment, il y a un ancien gardien du stade d’Ornano qui est décédé. Il s’appelait Henri. C’était un monsieur avec un béret qui roulait un plâtre sur les terrains à cinq heures du matin. Un homme admirable. J’ai vécu cinq ans de ma vie à ses côtés. Ils l’ont inhumé hier matin. J’ai plein de photos de lui à 30 ans, à 40 ans, et je n’ai pas pu aller lui rendre un dernier hommage. Il y a aussi mes enfants qui jouent tous les deux à Granville. Je vois cinq matchs dans l’année. Tant mieux pour eux, je suis loin, je n’ai plus mon mot à dire, et tant mieux pour le coach de Granville qui est un de mes anciens élèves. Mais bon, de temps en temps, ça me manque de ne pas être là, ils vont bientôt arrêter leur carrière et je n’en aurai même pas vu 5%. Ma femme m’a suivi au Maroc, mais en Côte d’Ivoire, il fait chaud, il y a le palu, elle n’a pas de copines, donc elle est restée en France. Voilà. Mes enfants et ma femme sont loin. Mon papa a 93 ans. Dès que je reviens en France je prends la voiture et je fais 300 bornes pour passer une journée avec lui. Il va bientôt décéder, alors j’aurais préféré être beaucoup plus proche pour l’emmener au resto, l’inviter chez moi, tout comme ma mère que je n’ai pas vu mourir parce que j’étais loin ces quinze dernières années. Mon papa, ma femme, mes fistons, ma maison, mon jardin… (Très ému) Quand on est jeune, on s’en fout de tout ça… Mais plus on avance dans l’existence, plus on comprend que les années sont comptées. La vie d’expatrié fait que l’on perd de vue ceux que l’on aime.

Lire la première partie de l’interview

Propos recueillis par Christophe Gleizes et Julien Duez, à Abidjan