- Top 50

- FC Nantes

Les 50 joueurs qui ont écrit l’histoire du FC Nantes (3e)

Club historique de l'élite française, le FC Nantes a imprimé sa marqué au milieu des années 1960, sans jamais quitter la première division pendant 44 saisons, jusqu'à ce que la Socpresse ne vienne y mettre son nez. Troisième de ce top : José Touré.

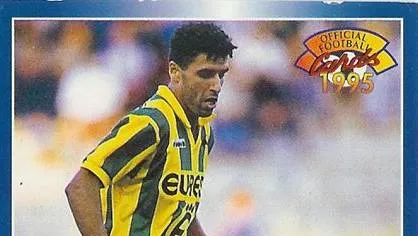

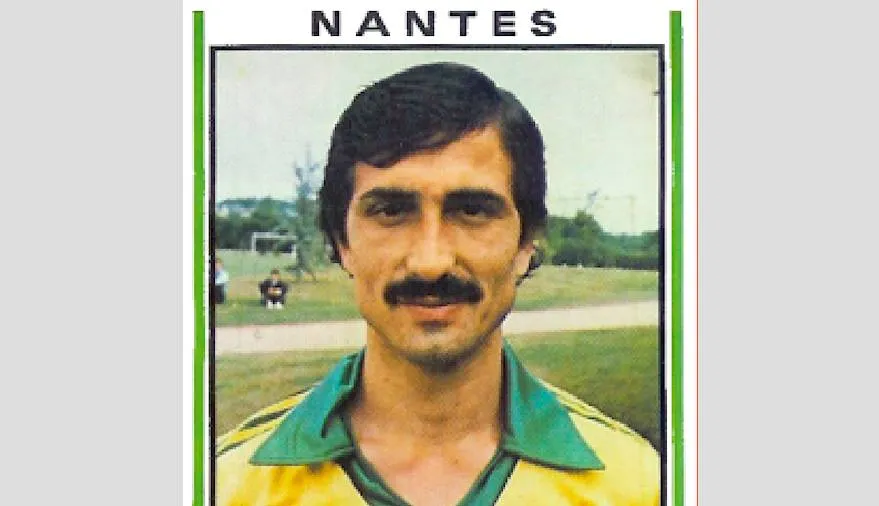

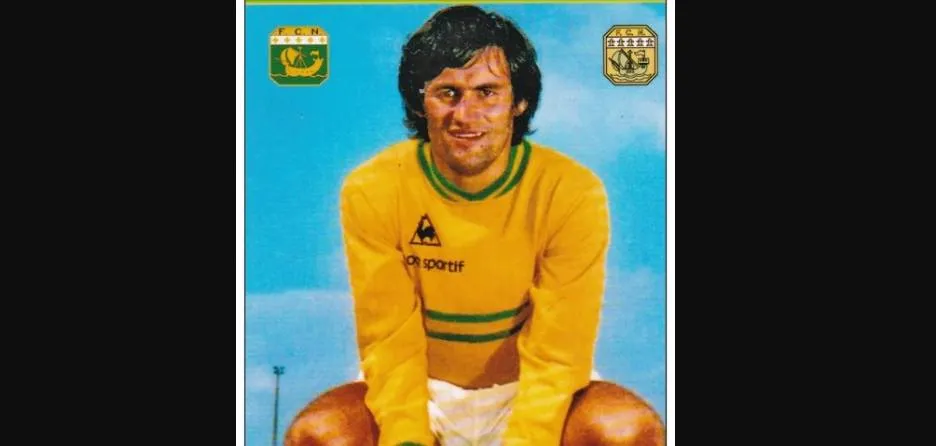

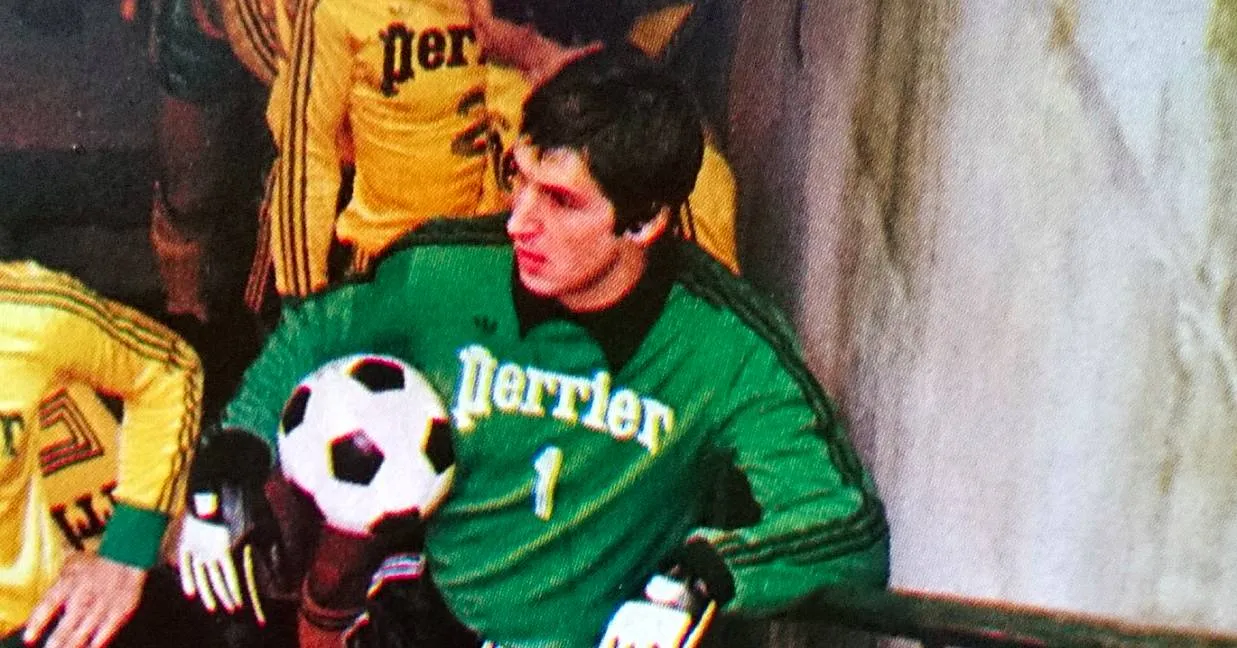

#3 - José Touré

Le Parc des Princes s’apprête à être le théâtre d’un doublé, celui de Nantes. Les Canaris viennent d’empocher easy la D1 et se présentent face au PSG, en finale de Coupe de France, ce 11 juin 1983. Rapidement mené au score, Nantes revient grâce à Baronchelli, puis prend les devants. José Touré reçoit dans les airs une passe de Seth Adonkor, et régale. « Je contrôle la balle de la poitrine en sautant, je jongle avec le ballon et après deux contrôles du pied droit, j’ajuste Baratelli d’un tir du gauche dans l’angle fermé sans que le ballon ne touche le sol. Je gagnais ainsi définitivement mon titre de noblesse. » Derrière les micros de TF1, les commentateurs s’extasient. Jean-Michel Larqué sort son plus beau lexique – « Là, regardez, hop le contrôle, dans la niche » – et Thierry Roland envoie du « le Brésilien ! » pour décrire le bijou de José Touré. La finale sera finalement perdue par les Nantais (3-2), victimes de Safet Sušić.

José Touré n’est pourtant pas brésilien. Il est né à Nancy d’un père malien, lui aussi footeux, et d’une mère française, a grandi entre Toulon, Limoges, Nantes, Ajaccio et Blois. Surdoué du ballon dans le 41, son style de jeu, tout en création, vitesse, puissance et dribbles caressés, suscite les convoitises. « Quand José Arribas est parti entraîner l’OM, il m’a sollicité pour aller en formation à Marseille, rappelle Touré. Mais ma mère n’a pas voulu. Elle voulait que je finisse mes études… Mes études, mon œil ! En fait, elle ne voulait pas que j’aille si loin. » Plus rassurée par la perspective de Nantes, elle laisse son fiston y partir en stage. « Une seule chose m’excitait : croiser les professionnels. » Il y croisera surtout dans un premier temps un « petit homme sec » qui n’arrête pas de « lui gueuler dessus » à chaque raté. « Mais qui c’est ce roquet qui me les gonfle grave ? s’énerve José. Renseignements pris, cet aboyeur a joué avec papa dans les années 1960, ici même à Nantes, et s’occupe des jeunes. Il s’appelle Jean-Claude Suaudeau, on l’appelle Coco. Et moi, je pense de plus en plus que j’ai rien à foutre ici. » À l’essai aux Basses Landes – la Jonelière n’existait pas encore -, José séduit tout de même le petit homme sec et s’engage en formation du côté du FC Nantes. Son premier vrai pote s’appelle William Ayache, qui l’avait pourtant mis KO après cinq jours de formation, sur un duel aérien. Les deux jeunes sont complémentaires : « Lui, hyper professionnel et sérieux, moi facile et inconstant. Il me ramenait à la réalité du métier. » Le métier, c’est déjà apprendre qu’il faut faire sa place sur le terrain pour prétendre à faire le malin en dehors. « C’est crampons aux pieds que tu gagnes le droit de l’ouvrir à la cantine ou dans les couloirs du dortoir, image-t-il. Ça, j’avais du mal à m’y faire, pas parce que je manquais d’ambition, mais parce que le foot n’était qu’un jeu où j’exprimais ma passion. Je ne montrais pas l’esprit de conquête de certains. Alors parfois je faisais la gueule pour une connerie. Et chez moi, faire la gueule, ça ne durait pas une heure : je pouvais rester une semaine sans parler à personne. Bonjour l’ambiance… »

Henri Michel et Alphonse Daudet

Après le KO de son pote Ayache, José enchaîne même avec une double entorse à la cheville, et cinq semaines de plâtre. Il est pourtant le seul Nantais à finir cette saison 1977-1978 international français juniors. Il l’apprend de la bouche de Max Bossis. « Je pars aux Basses-Landes, je revenais du lavomatic où j’étais allé faire ma lessive, situe José.Je croise Bossis, qui était un monstre pour moi. Il était rare que je rencontre les pros, sauf pour des galops d’entraînement ou des petits matchs. Je le salue avec déférence et respect, le grand Max qui me répond avec un petit sourire « Félicitations » et continue son chemin. Je continue jusqu’au baraquement, style maison de chantier qui servait de vestiaires aux jeunes. Là, les copains m’ovationnent et m’apprennent ma première sélection en équipe de France. J’ai pensé d’abord à Bossis et à son petit mot : ce jour-là, ce geste était plus important que la sélection. » Auteur d’un super tournoi en Italie, du côté de San Remo, José marque les esprits. Le sien d’abord : « J’étais comme un poisson dans l’eau, facile et créatif. Ce maillot tricolore est le seul que j’ai conservé de toute ma carrière de footballeur. Les autres, je les ai tous offerts. Mais celui-là est bien plié dans une armoire parfumée d’un petit sac de thym qu’avait fait ma grand-mère, à la campagne, à Fougères. De retour à Nantes, le regard des autres sur moi a changé, j’étais comme un soldat qui revient du front médaillé. »

Le quotidien de José à Nantes ne change pourtant pas. Il habite toujours la maison dévolue aux stagiaires, dite « maison de la ville-en-bois » , près de la place Canclaux, à Nantes, dirigée par Suzon, une « mama, petite femme, un peu forte » , qui faisait très bien une recette au chou farci. « On l’appelait le plat syrien » , dit José. Sur les terrains, Suaudeau ne le ménage toujours pas : « Il me gonflait, trouvait que j’étais bidon dans mes contrôles, que je ne travaillais pas assez, que je trichais. » Puis Touré met les bouchées doubles sur les pelouses et gagne la confiance et la proximité de Coco. « D’ailleurs, pour me chambrer, à cette époque, les copains me surnommaient parfois « le fils de Coco ». Suaudeau est le Pygmalion qui m’a fait footballeur. » José, qui joue en D3 avec la réserve, gagne dès le 19 octobre 1979 ses premières minutes professionnelles dans l’équipe drivée par Jean Vincent. Il se fait tout petit au contact des pros dans le vestiaire. « J’observais tout. Autour de moi, il n’y avait que des pointures internationales – Pécout, Amisse, Tusseau, Rampillon, Bossis, Bertrand-Demanes, Baronchelli – qui imposaient le respect. Le premier de tous, Henri Michel, le capitaine courage. Il me semblait tout droit sorti des livres d’Alphonse Daudet que je lisais quelques années auparavant. » José s’installe dans le vestiaire, pour profiter de son « rayonnement » , et sur la pelouse, il entre à la 84e et marque sur un centre de Pécout. « Je me souviens d’avoir couru, je ne sais plus où, d’être tombé dans les bras de tous. Au milieu des sourires, j’ai reconnu le regard de braise d’Henri Michel, il me remerciait, il me félicitait. Je ne sentais plus la pesanteur. »

Touré a le droit de rentrer à Blois fêter ça, et fait la tournée des grands ducs avec ses copains, venus l’accueillir à la gare. « Cette nuit-là, nous étions les rois de Blois. » Cinq jours plus tard, José marque encore, en supersub, de la tête, mais en Coupe d’Europe cette fois-ci. Le 7 décembre, c’est une première titularisation pour lui. « La suite s’enchaîne comme une sarabande où les buts et les victoires me font collectionner les surnoms que la presse sportive donne aux joueurs pour mieux les définir. » Le contrat stagiaire est définitivement devenu trop petit pour lui, même si Coco Suaudeau n’est jamais loin pour faire redescendre José sur terre et le convoque à son bureau. « J’avais 19 ans, mes premiers pas avec les pros avaient été couronnés par la chance et des buts. Ça m’était un peu monté au bonnet. Suaudeau avait senti qu’il fallait agir. Il m’attaqua bille en tête : « Au train où tu évolues mentalement par rapport à ce métier, si tu ne changes pas du tout au tout, je ne te ferai pas signer pro à Nantes. Tu n’as pas l’esprit pour réussir dans ce sport chez nous. » Je suis allé pleurer de rage et de déception dans ma chambre. Le lendemain, je me suis mis au travail comme un âne et humblement. C’est ça l’école du foot, le talent ne suffit pas. » Les efforts sont récompensés en juillet 1980. José passe professionnel au FC Nantes. Après ses 300 à 500 francs par mois au centre de formation, ses 1200 à 3000 balles en tant que stagiaire selon ses apparitions chez les pros, José vaut désormais 4500 francs mensuels, « sans les primes. Comme je jouais régulièrement, je gagnais à mes débuts 80 000 francs par an. Je me sentais enfin autonome. »

À l’ombre de Platini et Giresse

Après des années à vivre en collectivité, que ce soit au centre ou au service militaire, Touré découvre « la douceur de vivre seul » , boulevard Guisthau dans le centre-ville de Nantes, se paie un canapé et des fauteuils en osier « style colonial » , un tapis First time sur le sol, de grandes plantes vertes, et un « piano droit Yamaha laqué noir qui trônait dans le salon. Le piano, c’était ma folie du moment » . Histoire de déconnecter du foot, José prend même un prof, « baba cool, avec les cheveux longs, sourire narquois, très drôle » , mais le laissera un jour sur le palier de l’appartement, prétextant avoir vendu le Yamaha pour une guitare Gibson 1967. Pourquoi ? « Mon prof s’ingéniait à vouloir m’apprendre à jouer du piano en m’assommant de références footballistiques. » Son argent passe souvent dans les fringues de luxe, les bouquins de design, d’art déco. « Mais je vivais simplement, tempère-t-il. Réveil à 7h30, petit déjeuner copieux et entraînement le matin, déjeuner à la maison, puis sieste d’une heure, retour au stade et champ libre à 17h pour bouquiner mes livres de déco et d’art. Le soir, je sortais très rarement et j’avais besoin de beaucoup de sommeil. Je m’endormais vers 22 heures. »

Bref, tout roule pour José, sauf pour le compte en banque, qui présente un découvert de 70000 francs en janvier 1982. Le banquier prévient le club, qui s’engage alors dans une renégociation de contrat : prolongation de deux ans jusqu’en 1986, 200 000 francs à la signature pour éponger dettes et impôts et 15 000 francs par mois à partir de juillet 1982. Le montant ne fait pas sauter au plafond, mais José est content. À 20 ans, il chiffre 13 buts en 25 matchs sur la dernière saison, et retrouve Coco Suaudeau comme entraîneur, à l’été 1982. « Il voulait faire du jeu de Nantes un mélange de Brésil et d’Angleterre, tout sur l’attaque et la vitesse de jeu. » Positionné en numéro 10, José réussit à grandir dans l’ombre des 10 Français du moment : Platini et Giresse. Et fait une saison 1982-1983 dantesque, récompensée par un titre de champion de D1 : « J’ai joué comme j’en ai rêvé, facile et efficace. Mon rôle était de distribuer les ballons, d’orienter le jeu, de marquer des buts. » Mieux encore : son contrat sera largement revalorisé après que son conseiller a découvert que Budzynski avait signé en janvier 1982 à la place de José, absent car en tournée à Tahiti. Touré passe à 65 000 francs mensuels pour 1983-1984, 80 000 puis 90 000 pour les deux saisons suivantes, et 700 000 francs de prime supplémentaire à la signature, qu’il prête à son conseiller, Claude Berquez, pour qu’il s’achète une maison bourgeoise à Blois. Une somme qu’il n’a jamais revue.

Rumeurs et amours

Cette saison 1983-1984 est difficile pour José. S’il est en train d’atteindre son meilleur niveau, le très très haut niveau international, il voit son début de saison gâché par des pépins physiques à répétition. « Angines en rafale, deux opérations chirurgicales, et une demi-saison gâchée. J’ai perdu 7 kilos et je suis resté deux mois sans jouer. Quand j’ai repris, j’étais si faible que je me faisais bousculer par les jeunes. Le ski de fond m’a permis de retrouver une bonne condition physique. » Pire que tout, il subit les premières sales rumeurs du milieu. Les on-dit racontent que José ne foule plus les pelouses car il serait en prison, pour viol ou proxénétisme, qu’il serait même atteint par le SIDA… Coco Suaudeau doit même éteindre sur le FR3 régional la rumeur, et José avoue devenir « parano » sur les réelles intentions des gens qu’il peut croiser. « Je ne regardais plus mon prochain avec la même candeur d’esprit, avec la même confiance souriante dans les yeux. Je me méfiais de tous. » S’il parvient à refaire surface au cours de la saison, une nouvelle blessure l’empêchera de participer à l’Euro 1984 en France. Il se consolera avec les JO de Los Angeles, sous la houlette de Henri Michel, même si le tournoi s’arrêtera pour lui en quarts de finale, blessé contre l’Égypte. À Los Angeles, José retrouve au moins le sourire, une médaille d’or autour du cou et réussit d’ailleurs à emmener en virée celle qui lui donna la breloque lors du protocole. « Julia, elle était de San Diego, moitié américaine moitié mexicaine. Belle et pulpeuse, brune aux yeux verts. »

L’amour, un leitmotiv pour José. Le premier amour de sa vie, Anne-Laure, est rencontré à 12 ans à Blois. « Je fondais pour elle, ses cheveux couleur de miel, ses taches de rousseur et son petit nez en trompette, frissonne José. Je l’ai embrassée la première fois devant chez elle dans une des ruelles du vieux Blois. J’avais 17 ans. J’étais à Nantes, je jouais en D3 avec la réserve. Après les matchs, je prenais le train pour la rejoindre. Elle me faisait rêver. La première fois que nous avons fait l’amour, elle m’a envouté. Elle a allumé un immense feu de cheminée, je me suis installé dans un canapé et elle s’est mise au piano. Elle a joué un air style Bylilis. J’étais dans le cosmos. La suite s’est jouée sur le tapis, devant la cheminée, sous une couverture en fourrure. Pour un sacré romantique comme moi, ce fut le nirvana. » Les deux se fiancent quand José a 19 ans, Anne-Laure 17. « Très vite, j’ai compris mon erreur. Je n’étais prêt ni à en finir avec le célibat, ni à consacrer mon amour des femmes à une seule, commence celui qui ne se voit pas comme un tombeur. J’ai mis fin très vite à cette liaison, pour vivre des aventures charnelles où ma seule soif était la conquête du corps féminin en évitant d’investir mon esprit. Mais j’essayais d’éviter ce qu’entre nous, les joueurs, nous appelions les pétasses qui chassent la vedette pour épater la galerie et tenter d’accrocher le jackpot. » José tombe de nouveau amoureux au printemps 1983, « un gros coup de cœur » , alors qu’il roulait dans Nantes dans son Austin blanche. « Sandrine, une belle fille fine, brune et douce » . Épousée en 1987, elle partagera sa vie jusqu’en 1989.

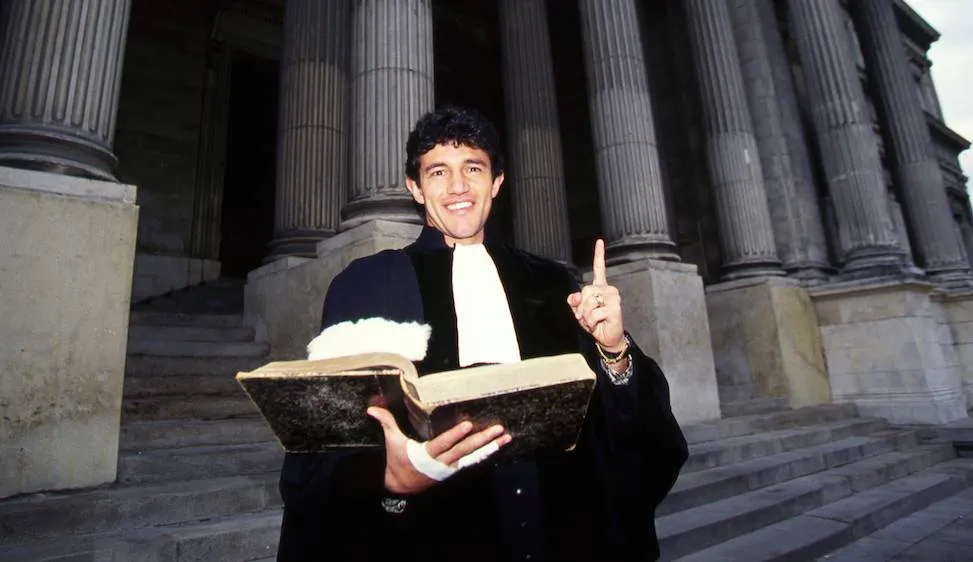

Dans la Bentley de Yannick Noah

Ses deux dernières saisons nantaises sont rayonnantes. Nantes joue bien, même si les Canaris n’arrivent pas à retrouver leur titre de champion. Juste vice-champions. En équipe de France, José est clairement dans la bonne rotation pour les qualifications au Mondial 1986. « J’enchaînais mes pas de danse ponctués de buts, de victoires et de qualifications tous azimuts, avec les Bleus et avec Nantes » , sourit José, qui gagne même la première Coupe intercontinentale de l’histoire du foot français, avec un but à la clé, contre l’Uruguay, en 1985. « Malheureusement, c’est ce jour que l’un des Uruguayens me toucha au genou gauche, ce fameux genou qui brisa quelques mois plus tard mes espoirs. » Le 19 mars 1986, Nantes accueille l’Inter en quarts de finale de Coupe UEFA. « Mon genou me faisait souffrir, mais je me taisais, les bobos ça fait partie du métier, il faut serrer les dents. Je bondissais pour éviter les coups et filais parfois des mandales pour me faire respecter. Contre l’Inter, le frère du grand Baresi me tapa par derrière à la hauteur du genou gauche. Le genou était enflé. Avec du froid et un bon stripping, je suis reparti en seconde mi-temps. Après un quart d’heure et une déviation aérienne de la tête, à la réception, mon genou explosa. » José va manquer le Mundial. « Une Coupe du monde, c’est rare dans la vie d’un joueur, sauf si on s’appelle Pelé. Moi, je n’étais qu’un pâle Brésilien de France trop malchanceux. » Après son opération, il se consolera chez Europe 1, en consultant de luxe, et prolonge les soirées par quelques virées dans la Bentley de Yannick Noah, avec son pote journaliste Patrick Amory.

Puis c’est le temps de la rééducation, sept mois de rééducation à Saint-Jean de Monts, en Vendée, « sept mois de solitude » entrecoupés de quelques bons moments. Sa copine Sandrine, enceinte, s’installe à Noirmoutier, chez ses parents. « Tous les week-ends, je m’occupais d’elle, balades et fruits de mer. Cela adoucissait la tristesse qui régulièrement réapparaissait. » Quand on lui donne quelques jours de repos avec le week-end au milieu, José peut également s’évader. « J’allais rejoindre Yan chez lui à la campagne. Son pote Alain Fitoussi était là avec sa fiancée norvégienne, la fille de la pub Buffalo. Yan filait le parfait amour avec la Suédoise Cécilia, qu’il venait d’épouser. Nous étions libres, jeunes et riches. Un soir au resto, je leur dis : « Les filles, faites-moi connaître les pays nordiques, je n’y suis jamais allé. » Et nous sommes partis après le dessert. La vie était si simple. » La suite sera nettement plus compliquée. En fin de contrat en 1986, José Touré s’entend finalement avec les Girondins de Bordeaux, qui l’avaient déjà approché en novembre 1985. « Mais j’avais dit non, je ne voulais plus jouer en France. Je me sentais trop lié à Nantes pour l’affronter la saison suivante. » L’Inter et Naples rôdent autour de lui, mais la blessure au genou refroidit tout le monde. Sauf Bordeaux. « J’ai gagné mon premier milliard de centimes sur des béquilles en allant signer chez les Girondins ma rééducation. À ce moment, je croyais être une star. En fait, je n’étais que du bétail, de luxe peut-être, mais du bétail. »

Propos de José Touré issu de Prolongations d’Enfer, l’autobiographie de José, en collaboration avec Patrick Amory, Editions JC Lattès, 1994.

Par