- Copa América

- Chili

- Estadio Nacional

La mémoire noire de l’Estadio Nacional

Quand le Chili y joue ses matchs, l'ambiance est festive. Pourtant, malgré cette joie contagieuse, personne ne pense qu'ici même, il y a à peine plus de 40 ans, on torturait. L'Estadio Nacional n'est pas qu'un stade de football, il fut aussi le plus grand camp de concentration de la dictature de Pinochet. Un souvenir qu'essaye de raviver un groupe d'anciens prisonniers politiques. Car un peuple sans mémoire est un peuple sans futur.

« Quand j’ai vu cette partie du stade illuminée, pour le premier match de la Copa América, ça a été une joie énorme, quelque chose d’impressionnant. » La femme qui parle s’appelle Wally Kunstmann. Elle est essoufflée et a la larme à l’œil. Car après des années de combat, cette ancienne opposante politique, exilée au Venezuela pendant la dictature, a enfin obtenu ce qu’elle était venue chercher avec son association : « Estadio Nacional, memoria nacional » : un mémorial. Quelques gradins en bois, juste derrière un but et au milieu des sièges rouges flambant neufs et une pancarte indiquant : « Un peuple sans mémoire est un peuple sans futur. » A priori, l’héritage est modeste, mais il indique qu’ici même, à l’endroit où le Chili célèbre désormais ses victoires, le football est presque secondaire.

Camp de concentration de la dictature

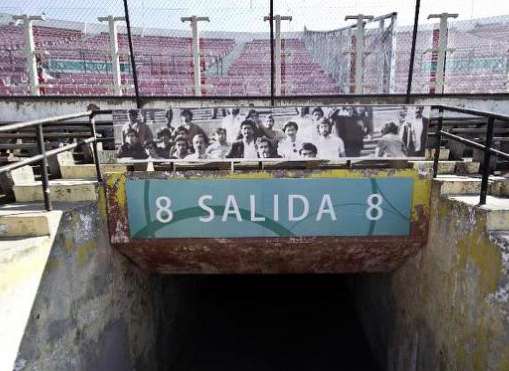

Retour en arrière. Le 11 septembre 1973, Augusto Pinochet marche avec l’armée sur le palais de la Moneda et renverse le président socialiste Salvador Allende. Dans la foulée, l’homme aux lunettes aux verres fumés envoie les militaires rafler dans les usines, les universités et les associations de gauche. Il s’agit de couper le « cordon industriel » , à savoir à peu près tous les militants socialistes. La dictature naissante choisit de rassembler tout le monde au Stade Nacional, un endroit suffisamment vaste pour accueillir 20 000 prisonniers à la fois en ce mois de septembre 1973. Manuel Sánchez, fine moustache et pull jacquard usé, porte bien ses 67 piges. Il fut lui-même détenu pendant près de 50 jours dans l’enceinte de Nunoa. Il se souvient de ces jours glaciaux de septembre, devant la porte 8 du stade, celle où a été installé un autre lieu de mémoire : « La porte 8 était notre préférée, car c’était l’endroit où l’on voyait le mieux l’extérieur. Après des jours de recherche sans trouver leurs proches, nos familles venaient ici pour tenter de nous apercevoir. On essayait de mettre des vêtements reconnaissables et de leur faire un signe pour les rassurer » , avance-t-il.

Ici, les murs décrépis transpirent l’histoire. Sur chaque façade, des portraits des hommes et des femmes passés par le plus grand camp de concentration de la dictature. Certains sont encore en vie, certains font partie des « desaparecidos » , ceux dont le corps n’a jamais été retrouvé. Pour Wally Kunstmann, tout ici a un sens : « Des vestiaires où nos compagnons ont été enfermés et maltraités, aux arbres à l’entrée du stade où certains étaient attachés. La dictature a utilisé chaque partie du complexe. » Et même les vestiaires de la piscine, où les femmes étaient détenues, à l’écart des hommes. Sans doute pour cela que la ministre des Sports, passée en coup de vent pour apporter son soutien, affirme quant à elle : « Pour le gouvernement actuel et le ministère, le Nacional est bien plus qu’un complexe sportif. Et nous avons la responsabilité de faire de cet endroit un lieu de mémoire. »

Disco negro, képi et Nino Bravo

Devant les gradins de la mémoire, Manuel Sánchez évoque des jours d’attente anxieuse, impuissant avant de savoir quel serait son sort : « En fait, le Stade Nacional servait en quelque sorte de centre de tri, plusieurs fois par jour les militaires appelaient des gens au micro et leur demandaient de venir au « disco negro » qui était un panneau de ralliement peint devant la pelouse. La personne appelée devait trouver le képi le plus proche pour qu’il l’escorte. On y allait avec anxiété, car on ne savait pas alors vers où nous allions être dirigés. Certains allaient au Vélodrome juste à côté, qui était un centre de torture. Il y a des gens qui ont disparu. D’autres étaient envoyés à la Isla Dawson en Patagonie. »

Luis Cardenas, aussi, a été prisonnier du Nacional. En piochant dans ses souvenirs, il tente de trouver un moment plus heureux : « Les gens allaient parfois au disque noir avec aplomb. On ne savait pas ce qui allait se passer, mais parfois des gens étaient libérés. Alors quand on les voyait sortir, tout le stade leur chantait la chanson de Nino Bravo :Libre.Ça m’est arrivé à moi, tu ne peux pas savoir l’émotion que l’on ressent alors, quand 10 000 personnes te chantentLibreen agitant des mouchoirs. » Avant d’enchaîner, fataliste : « Près de 5% des habitants de Santiago ont été prisonniers dans l’un des camps. Les militaires ont réussi à instaurer la peur, la méfiance. Le coup d’état a changé à jamais le Chili. Avant, il y avait de l’entraide, de la solidarité. Aujourd’hui, plus rien de tout cela n’existe. »

Match fantôme

Pour clore le parcours des lieux de mémoire du stade, Kunstmann présente le mémorial Grecia, une sculpture inaugurée en 2014. Un journaliste chilien s’étonne de ne l’avoir jamais vu : « À chaque match, ils mettent une énorme pancarte publicitaire devant ! » affirme-t-il. Manuel Sánchez répond lui : « Dans n’importe quel autre pays, cet endroit serait un musée. » Au vrai, le Chili préfère l’amnésie collective plutôt que le souvenir d’une époque encore trop clivante (pour de nombreux Chiliens, la dictature a permis au pays de connaître un vrai boom économique). Wally Kunstmann a beau se battre contre vents et marées pour sa cause, elle regrette que les principaux locataires du lieu, les footballeurs, ne l’aient jamais soutenue : « Ça me met en rage de voir que plus personne dans ce pays n’a de conscience politique. On a présenté notre projet à des jeunes, et personne ne savait que le stade Nacional avait été un centre de torture. Les footballeurs, c’est pire, ils ne se positionnent jamais. Seul Carlos Caszely défendait notre cause. Ivan Zamorano aussi a eu le courage de dire que son grand-père avait été détenu ici. »

C’est pourtant à cause du football que le stade Nacional a cessé d’être un camp de concentration. C’était deux mois après le coup d’État, alors que le Chili devait affronter l’URSS en barrages pour la Coupe du monde 1974. Les militaires ont évacué le stade et transporté les détenus vers d’autres centres de détention. En pure perte, puisque les Soviétiques ont boycotté l’affrontement et ne sont jamais venus. Le Chili, sans adversaire, a alors disputé un match fantôme sans rival. Et Chamaco Valdés, le capitaine de la sélection, est entré seul dans le but, situé devant les gradins de la mémoire.

À lire : Carlos Caszely, l’homme qui a dit non à Pinochet

Le PSG fait le boulot à RennesPar Arthur Jeanne à l'Estadio Nacional de Santiago