- France

- Nantes

Jean-Paul Bertrand-Demanes : « Se battre contre le cancer, c’est une œuvre collective »

Trente ans après le dernier de ses 650 matchs avec le FC Nantes (le record du club), on diagnostiquait à Jean-Paul Bertrand-Demanes un cancer de la gorge, avec de faibles chances de survie. À l’occasion de la sortie de Stade 4, livre témoignant de son combat, « Le Grand » raconte sa carrière, sa maladie ou encore sa rencontre avec Bob Marley.

Si vous êtes devant nous, c’est que vous avez vaincu le cancer. Mais vous n’en avez pas fini avec les visites de contrôle. Non, c’est tous les ans, la prochaine sera en novembre. Avant, pendant quatre ans, c’était deux visites par an, parce que bon, c’était un cancer de stade 4. C’est chaud, stade 4, il n’y a pas de stade 5. Donc on suit quand même ça sérieusement. Mais comme le docteur Bardet le dit dans le livre : « Maintenant, vous avez plus de risques de faire un cancer d’autre chose que de refaire un cancer de la gorge. »

C’est lui qui vous a donné l’idée d’écrire le livre ?Depuis 2017, je vis dans le centre-ville de Nantes avec ma femme. Là-bas, je fais tout à pied : je croise des commerçants, des vieux Nantais qui m’abordent et me disent : « Vous devriez écrire un livre parce que votre carrière, votre maladie, les Iron Man, c’est une vie quand même incroyable. » Mouais, bof, je ne suis pas écrivain. Et puis le docteur Bardet m’appelle. Il avait un cancer. Je lui dis de s’accrocher. Et il me répond : « M. Demanes, je me sers de votre exemple tous les matins, vous devriez écrire un livre. » Le premier confinement arrive, ça me trotte dans la tête. Je me dis que si mon exemple a pu, un peu, l’aider à lutter, autant faire un témoignage. Quand j’ai fini le premier manuscrit, Max Milo (l’éditeur du livre, NDLR) m’a envoyé Bertrand Ferrier, avec qui on a retravaillé le texte. Disons que j’ai amené la matière première et lui a mis les ingrédients. La scène de la trachéotomie, par exemple, je l’ai écrite avec mes mots et il a réussi à en faire une scène où le grand désarroi dans lequel j’étais ressort bien, avec l’image d’un pneu crevé. Le résultat est pas mal, je crois. J’espère qu’un maximum de gens vont l’acheter parce que tous les droits sont reversés à Gauducheau, le centre anticancer de Nantes.

Vous avez un objectif chiffré ?Pas vraiment, mais 3000 serait déjà très bien. Ce livre est avant tout un témoignage pour les personnes qui luttent contre le cancer. Il ne va pas les guérir, mais il peut donner quelques clés pour les accompagner, pour ne pas s’isoler. Parce que se battre contre le cancer, c’est une œuvre collective. Les psys de Gauducheau m’ont expliqué que si le couple ne va pas bien, que le tissu social est perdu, que le malade se retrouve seul, il ne peut pas gagner. Jamais un malade qui a dit « je m’enferme seul dans ma chambre, les rideaux fermés, mettez-moi les perfs et rendez-vous dans un an » n’a guéri. Jamais. Moi, j’avais beau être un cadavre ambulant, avec ma sonde gastrique, je me forçais à sortir avec les amis, manger une douzaine d’huitres. Bon, même si je n’en mangeais que trois, je restais une heure et je rentrais. Ça m’obligeait à ne pas rester dans la maladie. J’avais la chance de ne pas avoir de soucis financiers. Malade, si ton partenaire ne sait pas comment remplir le frigo le 15 du mois, ça n’aide pas à te battre. Mon fils a très bien repris les rênes de mon entreprise, j’ai pu me consacrer uniquement à la lutte contre le cancer et me fixer des objectifs : après ma guérison, faire un IronMan et le tour du monde avec ma femme.

Le sport de haut niveau est exigeant, dans la répétition des efforts, l’adversité. Pensez-vous que votre passé de footballeur vous a aidé à lutter ?Déjà, le sport, dans le traitement du cancer, fait partie intégrante, je crois, du traitement. J’ai lu qu’on conseille le tir à l’arc pour les femmes touchées par le cancer du sein parce qu’après une ablation du sein, certaines femmes peuvent avoir honte de leur corps et se refermer, physiquement. Le tir à l’arc oblige à ouvrir la poitrine. Moi quand j’étais au fond du trou, je montais sur mon home trainer, je me disais que la chimio circulerait mieux dans mon corps. Je me faisais des abdos aussi dans ma salle de gym. Mon regard visait une encoche au plafond qui, dans ma tête, représentait mon cancer. Et je disais à l’encoche : « P’tit con, je vais te baiser la gueule, tu vas voir. » Dans la lutte, tu t’accroches à tout. Mais je ne veux pas laisser penser que seuls les mecs avec l’esprit de compétition ou un passé de sportif peuvent lutter. Chacun à son niveau peut avoir son objectif : aller chercher le pain alors que t’as jamais fait un mètre de ta vie, aller à la communion du petit-fils, c’est déjà quelque chose. Même si ça ne fait guérir personne, si cette phrase aide, j’aurai gagné mon pari.

Votre cancer a donc été diagnostiqué au stade 4. Vous auriez pu le découvrir plus tôt ?J’avais depuis un moment une boule à la gorge. Mais je me disais que c’était que dalle. J’avais déjà eu une boule sur la lèvre, un kyste graisseux, et puis je n’avais mal nulle part. J’étais juste très fatigué depuis deux mois. J’avais failli me viander en bagnole, pour le boulot, avec mon fils. Et un jour celui-ci m’a dit : « Tu sais, elle a grossi ta boule. » De retour à la maison, ma femme me dit : « Tu prends rendez-vous maintenant ! » Le médecin me met une caméra dans le pif : « Vous connaissez un ORL ? » Un copain du triathlon l’était. Je l’appelle, et il me prend de suite. Après l’auscultation, alors que je m’apprête à partir, il me fait : « Reste assis, je vais t’annoncer un truc : je crois que t’as un cancer. Et un beau cancer. » Quelques jours après, il me fait une biopsie, et le résultat tombe : « T’as un cancer de stade 4, il faut aller vite. » Par chance, j’avais un copain professeur au CHU de Nantes qui s’est occupé de moi, il a tout accéléré. Mon traitement était identifié, décidé, huit jours après le diagnostic. Normalement, ça peut prendre des mois. Cet ami m’a sauvé la vie. Mon réseau a été un privilège pour moi.

Ce réseau était-il plus lié à votre passé de footballeur ou à votre reconversion professionnelle ? Plutôt au business.

![]()

C’était quoi votre business ?J’avais commencé par tenir un restaurant, mais ça ne rapportait rien par rapport au temps consacré. Mais un client régulier, gros promoteur immobilier de Nantes, me propose de le rencontrer : « Je me suis renseigné sur vous, ça vous intéresserait de commercialiser un immeuble de ma société, n’importe lequel ? » C’était les premiers dispositifs de défiscalisation, les Méhaignerie. J’ai vendu l’immeuble en à peine deux mois. Puis j’ai monté ma société, ma clientèle est montée en gamme – des professions libérales, chefs d’entreprise, cadres supérieurs – et je me suis mis sur du Malraux. Que j’avais étudié à l’IAE (Institut d’administration des entreprises, NDLR).

On pensait que vous vous étiez arrêté en terminale, au moment de signer pro pour Nantes justement.Oui, j’ai arrêté ma terminale en octobre, sans passer le bac. Mais 4-5 ans avant la fin de ma carrière, un copain m’a proposé de l’accompagner à des cours de gestion et comptabilité à l’IAE. Ça me plaisait bien d’apprendre des trucs pour l’après-football. Sauf qu’il fallait avoir le bac. On a trouvé un arrangement avec le directeur : ma venue lui faisait de la pub, je participais comme tout le monde à tous les cours et exams, mais sans pouvoir avoir le diplôme. Moi, je m’en foutais, tant que je pouvais emmagasiner de la connaissance. En fin de carrière, je me déplaçais pour les matchs avec mon sac de sport et mes cours de stats financières. Suaudeau gueulait comme un putois : « Il est 15 heures, tu dois faire la sieste, mais tu grattes tes cours dans ta chambre. » Sur le premier devoir à l’IAE, en comptabilité analytique, j’assois mon autorité sur la classe en obtenant la meilleure note. Ils pensaient tous que je savais juste taper dans un ballon et que j’avais un pois chiche dans la tête.

Revenons au Malraux. Ça consiste en quoi exactement ?C’était assez décrié à l’époque, parce que beaucoup s’étaient fait avoir sur ces rachats/rénovations d’immeubles anciens à caractère historique. Je devais juste montrer mon sérieux et ma crédibilité. J’ai rencontré tous les notaires et les comptables de Nantes. Je me suis bougé, à faire 50 000 km par an entre Nantes et Bordeaux, parce que c’est à Bordeaux qu’il y a le plus de secteurs à sauvegarder. J’avais une règle : jamais deux clients en même temps. Tu ne parles pas de la situation fiscale de l’un à côté d’un autre. J’ai fait mon trou comme ça. Un jour, un médecin super content de son investissement m’a invité à faire une présentation devant les experts comptables de sa clinique. Certains devaient me tester, et je ne me suis pas planté. « M. Demanes, vous êtes rentré dans la pièce en short, vous en êtes ressorti en costume. » Puis les banques m’ont référencé, la fédé de foot, l’UNFP. En tout, j’ai fait 200 immeubles à Bordeaux, tout était super bien bordé. Je suis content de cette reconversion réussie. À Nantes, dans les banques, on me connaît plus pour ça que pour le football.

Vous, le Bordelais, comment êtes-vous arrivé au FC Nantes en 1969 ?À l’époque, Nantes avait trois gardiens blessés : Daniel Eon, André Castel et Jean-Michel Fouché. Le club cible alors Dominique Dropsy, mais ses parents voulaient qu’il passe le bac. Blanchet et Henri Michel m’avaient remarqué en lever de rideau d’un match des Bleus, au Parc des Princes. J’avais joué une mi-temps et fait un carnaval. Ils l’ont dit à Arribas, et voilà.

Mais vous n’auriez pas préféré signer pour les Girondins ?Ils me tournaient autour, mais Christian Fétis, mon entraîneur de l’époque à Pauillac, me disait d’attendre. Et Nantes, le grand club du moment, vient voir mes parents. Je leur donne mon accord, et ils signent, parce que j’étais mineur. J’arrive à Nantes en train, avec ma mère, parce que mon père bossait ce jour-là. J’ai 17 ans, je joue contre Marseille dans la foulée, victoire 2-1.

Jamais vous n’avez eu l’occasion de signer à Bordeaux, plus tard ?Si, en 1971, quand ils signent Bergeroo. D’autres clubs m’ont sollicité : Lyon, Reims, Lille. Ok, ils proposaient 5000 francs de salaire en plus, mais ça valait une prime de victoire avec Nantes, et j’avais plus de chances de gagner un match avec Nantes qu’avec les autres clubs. Donc je suis toujours resté là, sans regret. Une ville sympa, un super club, Arribas, Suaudeau, les parents qui faisaient la route dans la Dauphine familiale tous les 15 jours… On n’était pas les meilleurs footballeurs de France, mais l’ensemble était le meilleur football de France. À part Henri Michel, on était des bourrins, hein. D’ailleurs, de ma génération, sauf Max Bossis, qui a réussi en dehors de Nantes ?

![]()

Jamais vous n’avez pensé à vous reconvertir dans le foot ? Si, j’avais négocié à l’époque avec Louis Fonteneau – le premier président que j’ai connu à Nantes – de travailler avec Budzynski au recrutement. Quand une blessure au tendon d’Achille a mis fin à ma carrière, à 35 ans, j’ai voulu me rendre utile, mais le club m’a mis à la commercialisation des loges et a recruté un gardien, Jean-Claude Milani, sans me consulter. J’ai pris acte et demandé au président Max Bouyer un chèque correspondant à mes deux dernières années de contrat. Il a refusé. J’ai donc fait appel à un avocat, qui a réussi à me récupérer le chèque en forçant le passage à la Jonelière et en débarquant en plein conseil d’administration. Il a dit à Bouyer : « C’est très simple, je ne viens pas négocier. Si je n’ai pas le chèque maintenant, demain Canal Plus, TF1, Antenne 2 seront dans la cour de la Jonelière pour une conférence de presse où je dirai que vous essayez d’escroquer un joueur qui est au club depuis 20 ans. » Bouyer a fait le chèque et a dit : « Bertrand-Demanes, je ne veux plus le voir à la Beaujoire ! »

Vous êtes encore en mauvais terme avec le FC Nantes ?Non, non. Depuis, Max Bouyer s’est tué dans un accident d’avion vers Saumur, et un paquet de mecs sont passés président. Celui d’aujourd’hui, contrairement à beaucoup d’anciens, je suis en bons termes avec lui. Tout simplement parce que je ne l’ai jamais critiqué. Tout le monde dit qu’il gère n’importe comment. Moi, j’en sais rien, j’ai dû aller à la Beaujoire dix fois depuis ma retraite de footballeur, pour des anniversaires, des hommages, comme celui à Henri Michel. Je ne connais même plus un joueur du club. Après, attention, il y avait des matchs quand ils étaient descendus, il fallait y aller, les mecs ne jouaient pas avec les chaussures, mais avec les boîtes…

Alors que vous, vous avez quand même côtoyé des joueurs comme Dino Zoff. Il vous aurait même donné son maillot, que vous avez porté ensuite en décousant l’écusson de la fédé italienne, pour jouer des matchs avec le FC Nantes. Oui, on était dans le même hôtel en Argentine lorsqu’on a joué l’Italie à la Coupe du monde 1978. On avait joué au billard ensemble la veille du match, et on avait échangé nos maillots après le lendemain. Son maillot était super, très doux, très agréable à porter. Même après ma retraite, quand je rentrais du boulot, je troquais le costard-cravate pour le jean-maillot de Dino Zoff.

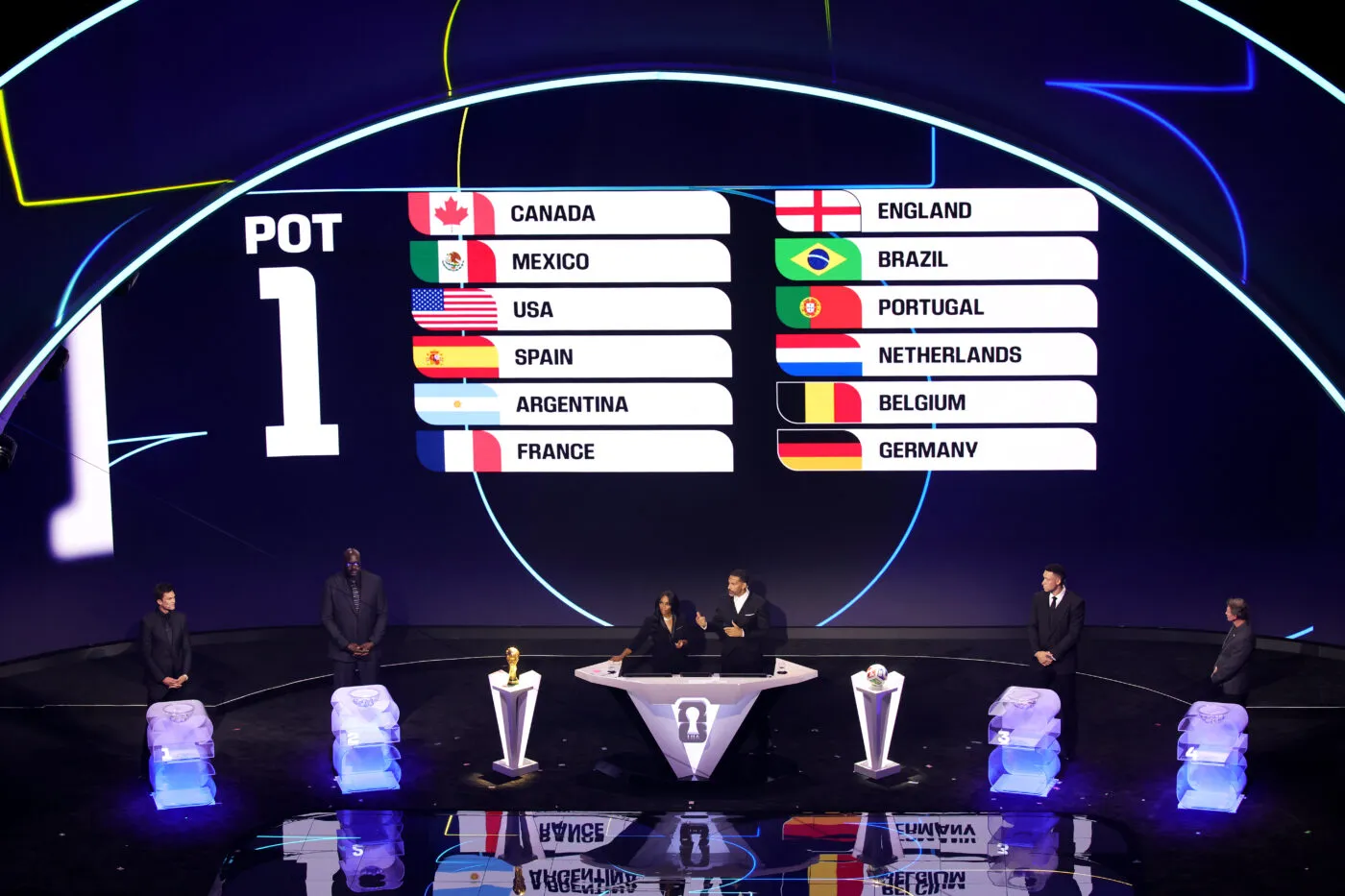

À l’époque, vous étiez contre le boycott de cette Coupe du monde 1978 organisée dans l’Argentine des généraux. Vous diriez pareil pour la prochaine Coupe du monde au Qatar ?On est bien allé jouer en Russie en 2018, non ? Si tu ne joues que dans les pays démocratiques, qui respectent l’environnement, tu ne joues plus nulle part. Je suis pour que les politiques prennent leurs responsabilités, pas les footballeurs. Ils n’ont pas choisi d’attribuer le Mondial au Qatar. Les mecs sont là pour jouer, s’entraînent comme des malades pour jouer la Coupe du monde. Depuis combien de temps sait-on que les stades seront climatisés là-bas ? Le scandale, c’est d’avoir attribué la Coupe du monde au Qatar. Pas que les footballeurs ne la boycottent pas.

Pourquoi n’impliquerait-on pas les footballeurs au choix d’attribution des coupes du monde ?Parce que les dirigeants s’en foutent des footballeurs. Ou alors il faudrait un syndicat puissant, qui parle d’une même voix. Le football, c’est aujourd’hui le sport le plus individualiste qui soit. Mais faut juste arrêter de dire aux footballeurs d’être les exemples pour tout le monde. Galtier a dit une boutade, une connerie, bon… Mais qui ne dit jamais de conneries, des blagues un peu potaches ? On ne peut plus rien dire. C’est pour ça que je me suis détaché du foot. C’était plus sain avant. Aujourd’hui, les footballeurs sont pires que des rockstars. Tu les vois arriver avec 17 motards devant, derrière, des gardes du corps. Pire que la reine d’Angleterre. La dernière fois que j’étais dans la loge du président à la Beaujoire, y avait tellement de salariés à l’intérieur. Putain, le stade de la Beaujoire n’a pas grandi depuis mon époque, mais aujourd’hui t’as un directeur de la buvette, un sous-directeur de la buvette et une secrétaire de la buvette. Un grand club maintenant, c’est quand t’as beaucoup de monde, tous en costard. Non, t’es un grand club grâce à l’équipe sur le terrain.

Vous parlez de rockstars. Vous avez joué au foot contre Bob Marley avec quelques coéquipiers nantais, en juillet 1980. Un jour, quelqu’un a dit à Thierry Tusseau : « Vous avez joué au foot avec Bob Marley. » Il avait répondu : « Non, c’est Bob Marley qui a joué au foot avec nous. »

La légende dit qu’il se blesse au pied pendant ce petit match et que ça lui fait découvrir le cancer qui va le tuer quelques mois plus tard.Je ne me souviens pas qu’il s’est blessé au pied. C’était un petit match, avec des buts de hockey. On en a fait des parties contre des musiciens dingues de foot. Super musiciens oui, mais très mauvais footballeurs. Alors que Bob Marley et ses gars se débrouillaient très bien, même si on a gagné. Après, je me suis mis dans les buts, et il m’a mis quelques frappes.

Vous leur avez parlé un peu, aux Wailers ?Très peu. Je me souviens qu’ils nous avaient invités dans leur bus pour nous remettre un disque dédicacé. Les « pétos » , ça y allait là-dedans, ils avaient des cônes, des trucs de fou. Le soir même, lors de leur concert à Nantes, Bob Marley avait fait un tabac en jouant avec le maillot de Nantes qu’Henri Michel lui avait filé. C’était quelque chose, le FC Nantes, ça faisait partie de la ville. Quand on sortait, les gens nous reconnaissaient, parce qu’on était proches d’eux. Au stade, on garait notre voiture et on passait au milieu des gens pour rejoindre le vestiaire.

Même si, selon vous, on ne peut plus tout dire aujourd’hui, pouvez-vous quand même nous dire pourquoi vous n’êtes pas allé au Mondial 1982 ? Vous le promettez au début de votre livre, mais en fin de bouquin, vous vous ravisez.En 1982, je fais sans doute ma meilleure saison, avec le record du plus petit nombre de buts encaissés en une saison (26, depuis détenu par l’OM 1991-1992 avec 21 buts). Sauf qu’il s’est passé quelque chose. La saison précédente, je me blesse au genou et sur le match de reprise, je suis mauvais de chez mauvais. Suzanne, la femme d’Henri Michel, écoute le match sur France Inter. Le lendemain, elle appelle Henri : « Putain, je sais pas s’il avait fumé de la coke ou quoi, mais le journaliste a été odieux avec Jean-Paul. » Des phrases du style « qu’est-ce qu’il fout sur un terrain de foot », « c’est une erreur de la nature ». Au match suivant à Marcel Saupin, le journaliste, Fabrice Baledent, arrive à la porte du petit bar privé des joueurs et du club. Je lui dis : « Ne rentrez pas ici, sinon vous allez voir ce qu’il va se passer. » Et il rentre. Je l’ai pris, une baffe, et je l’ai sorti. Voilà, en 1982, Hidalgo ne voulait pas risquer que cette histoire ressorte pendant la Coupe du monde. Henri Michel, mon seul ami dans le foot, me l’a dit.

Henri, c’était votre seul ami issu du foot ?J’avais des relations, mais dans le sens ami, oui, il n’y avait qu’Henri. Ami, ça veut dire que si le mec t’appelle à 3h du matin, « viens m’aider à cacher le cadavre du mec que je viens d’écraser », tu y vas quoi.

Et ça n’est jamais arrivé, on est d’accord ?Non, non, jamais. (Rires.)

![]()

Propos recueillis par Ronan Boscher et Thomas Pitrel

Pour tout savoir sur la lutte de JPBD contre le cancer, pour savoir s’il réussit à boucler un IronMan et faire le tour du monde avec sa femme, n’hésitez pas à vous procurer Stade 4, le match de ma vie, aux éditions Max Milo. Tous les droits d’auteurs et recettes seront intégralement versées au centre anticancéreux de Nantes.