- France

- SC Bastia

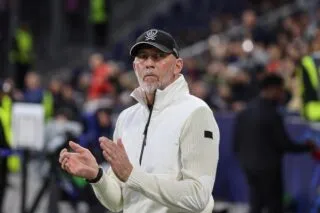

- Itw Ghislain Printant (Partie 1)

« Je n’avais pas prévu de devenir coach de L1 »

Un an après la montée des Bastiais au Stade de France pour la finale de la Coupe de la Ligue, on a été prendre des nouvelles de Ghislain Printant. Un homme quelque part entre Montpellier et Bastia, les vignes et la famille Nicollin, mais surtout un amoureux du football.

Dans quel état d’esprit êtes-vous aujourd’hui ?Je suis déçu et frustré de ne pas avoir pu aller au bout de mon projet. On sait quand on endosse cet habit d’entraîneur que ça peut s’arrêter à tout moment, qu’on est à la merci des résultats, surtout avec une équipe qui joue le maintien. Mais mon éviction a été une surprise parce qu’il y avait une marge, j’étais dans le coup pour atteindre l’objectif. On l’a justifiée en me disant qu’il était important d’apporter un nouveau discours, mais je pense que les joueurs étaient concernés. Je n’ai jamais senti le groupe lâcher ou me lâcher.

C’est finalement votre adjoint qui a rempli l’objectif…Oui, ils ont voulu un souffle nouveau en prenant l’option du nouveau dans la continuité… C’est très douloureux quand on y met tout son cœur et l’investissement, mais no comment sur la forme de la rupture. Je ne suis pas rancunier, mais j’ai des regrets. J’ai fait en sorte de ne pas trop écouter ou lire ce qui a pu se dire, pour tourner la page et digérer. L’autre chose – régulariser ma situation – est en négociation. On veut éviter un combat juridique. Tout va dépendre du comportement du club. Il me restait un an et demi de contrat, je suis en attente d’une proposition. Pour l’instant, je suis toujours salarié du club, donc je reste à Bastia, je suis tenu d’être là tant qu’on ne s’est pas entendu sur le solde de tout compte.

Comment espérez-vous rebondir ?Je n’avais pas prévu de devenir coach de L1, ni que ça se finisse comme ça. Là, je vais attendre un nouveau projet sportif, je suis en train de finaliser mon diplôme. Pour l’instant, je ne souhaite pas rebondir à la formation, après tout dépend de l’offre et de la demande. Adjoint ? Tout dépend de la personne, du club, du projet. Pour l’heure, j’ai envie d’être près des miens.

À Montpellier, donc. L’ironie du sort c’est que Frédéric Hantz, qui était le coach de Bastia en National quand vous signez à la formation, en 2010, est aujourd’hui le coach de Montpellier, votre club de cœur.Oui, ce sont des destins croisés… Je suis content pour lui, qu’il ait pu rebondir. Il travaille, a des qualités, et je ne suis pas surpris de ce qu’il fait à Montpellier.

Votre famille est montpelliéraine pur jus ?Oui. On habitait un village à dix kilomètres de Montpellier, Fabrègues, et où on a toujours la maison de nos parents. Mon père a eu de multiples activités pour finir aide-soignant dans une clinique spécialisée dans le rein artificiel, les dialyses, etc. Il avait également quelques vignes, trois hectares, donc, dans ma jeunesse, on a connu les vendanges. Il ne vivait pas de ça, mais ça l’occupait. Et nous, les enfants, aussi !

Des bons souvenirs ?Ma mère nous élevait, et c’était elle « la meneuse de col » . Elle était là au ramassage des raisins, et je peux vous dire qu’elle était très performante et qu’elle nous faisait tirer la langue. C’étaient des vendanges très familiales. Il y avait des amis de mes frères, et mes copains du foot qui venaient avec grand plaisir, pour se faire quatre sous. Tous les midis, on se retrouvait autour d’une grande table. Ma mère, le soir, préparait les repas pour le lendemain midi pour qu’on puisse tous manger à table. Elle faisait à merveille la paëlla.

Le vin, c’était pour la consommation familiale ?Mes parents n’étaient pas consommateurs, mais on en gardait histoire d’avoir un peu de vin quand on avait des invités. Mais ça permettait surtout d’avoir un revenu complémentaire.

Depuis cette époque, la cote des vins de l’Héraut a explosé…Ça n’a plus rien à voir, oui. Le paysage aussi a changé. Quand je retourne sur Fabrègues et aux alentours, que je vois toutes ces vignes qui ont été arrachées… Maintenant, il y a des constructions, des lotissements à droite, à gauche. Tous les petits villages arrivent pratiquement à se rejoindre. Ça fait quand même quelque chose. Après, il faut vivre avec son époque. Mais au début, c’était assez choquant.

Puisqu’on parle gastronomie, à Montpellier, votre mère beurrait les sandwichs avec Mme Nicollin… Tout à fait, ma mère a partagé des moments fabuleux avec Colette Nicollin, derrière la buvette. Je jouais en cadet. On a vécu des choses extraordinaires, on a grandi avec ce club. On l’a bien connue, la famille Nicollin, mes parents ont même fait des réveillons avec elle…

Le foot occupe beaucoup de place dans votre enfance ?Mon père a été, dans sa jeunesse, joueur, dirigeant de club et même arbitre. Ensuite, il est entré au comité directeur du district de l’Hérault, à l’époque où Nicollin a pris La Paillade, et il était responsable des arbitres : il les réceptionnait, allait les chercher les jours de match, les amenait au stade, les emmenait manger le soir, à l’hôtel ou à l’avion après.

Vous êtes vraiment un enfant de la balle…La maison de mes parents avait une cour et juste un grillage qui la séparait du stade de foot du village. Donc j’avais fait un trou pour aller directement sur le terrain. Le football, on baignait dedans. Ma mère a été obligée de suivre mon père sur les terrains. Le fils aîné aimait le football, mais il n’était pas footballeur, pas doué, mais il aimait voir les matchs. Mon deuxième frère, lui, est actuellement président du district de l’Hérault. Donc quelque part, là-haut, mon père doit être fier. Il a été joueur, il a joué à Montpellier-La Paillade, puis il a été entraîneur, dans des petits villages, à Fabrègues, Clapiers…

Votre père gagne sa vie modestement. Comment est-ce qu’il trouve l’argent pour vous emmener voir la finale de Saint-Étienne en 1976 ?Moi, j’étais le petit dernier, le petit gâté. J’avais dix ans d’écart avec mes deux frères aînés. Ils travaillaient déjà et c’est eux qui ont payé les billets d’avion et les places au stade. On n’est partis que les trois frères. Je suis né le 12 mai, et la finale, c’était le 13 mai. Trois jours avant, ils m’ont dit que c’était mon cadeau. C’était merveilleux, vraiment quelque chose de fort.

D’où venait cette passion pour les Verts ?À l’époque, on allait voir Montpellier qui était DH, puis en D3. On les a suivis, on a grandi avec. Mais pour aller voir des matchs de D1, on allait à Nîmes – le club phare de la région à l’époque – et aussi à Marseille, quels que soient les matchs, et a fortiori quand c’était Saint-Étienne. On était ni nîmois, ni marseillais, on avait un penchant pour les Verts. Je ne pouvais pas dévier du football, j’étais dedans ! Je n’étais pas un supporter de Nîmes, mais c’était dur de venir y jouer à l’époque, c’était chaud à Jean-Bouin, hein. Est-ce que j’ai aimé le fait d’être bercé dans ces ambiances-là, ces ambiances sudistes, chaudes ? Toujours est-il qu’à Furiani, je me sentais dans mon élément…

Une bombe agricole, ça n’a jamais fait de mal à personne…(Il rit) C’est bien, ça crée de l’ambiance.

Vous, quand vous intégrez La Paillade à 14 ans, vous faites partie des bons joueurs départementaux ?À l’époque, on avait une très très bonne génération à l’ASPTT Montpellier, championne chaque année. Donc beaucoup de joueurs comme moi sont partis à La Paillade, qui était en train de se structurer. À l’école, j’étais un élève classique. Je suis allé jusqu’en première, puis je me suis orienté vers un BEP comptable. Mais bon, entre l’école et le football, je préférais le foot. J’avais quelques qualités et j’ai pu intégrer, jeune, pas mal de sélections : celle du Roussillon, de la Méditerranée… Et c’est là où, je pense, je me suis construit en tant qu’éducateur. Ces stages se déroulaient souvent pendant la première semaine des vacances. Pour la seconde semaine, je refaisais faire les tests et exercices faits en stage aux copains du village qui descendaient sur le terrain. J’avais tout noté, j’avais cette passion, et je me demande encore comment mes potes, en vacances, qui venaient pour jouer, ne me disaient pas : « Mais tu nous fais chier avec tes tests ! » Puis, au fur et à mesure, je me suis dit : « Bon, tu as des qualités, mais tu ne pourras pas être professionnel. » Dès mes 18 ans, j’ai d’abord passé mon BNS (Brevet national de secourisme) pour ensuite commencer à passer mes diplômes d’entraîneur.

Vous n’êtes pas très grand et pourtant vous avez opté pour le poste de gardien de but…Parce que mon frère l’était. Et le premier tournoi que j’ai effectué – en benjamins, je crois – s’était très bien passé dans le but. Et c’est là que les PTT m’ont recruté, d’ailleurs. J’aimais ça, j’aimais l’entraînement des gardiens… Du coup, quand je pars jouer en amateur, d’abord à Vendargues, mon entraîneur, qui connaissait ma passion pour le poste, m’a dit : « Tu veux pas t’occuper de l’école des gardiens ? » J’ai dit oui. Et puis mon frère m’a demandé d’entraîner les gardiens du club de notre village, Fabrègues, qu’il entraînait. La journée, je travaillais dans une clinique, je faisais les impressions, j’apportais le courrier, les prélèvements… Je faisais une heure de plus tous les jours pour avoir mes mercredis après-midi disponibles pour l’école de football.

Comment vous revenez à Montpellier ?Jacques Bonnet, le directeur du centre de formation à Montpellier, m’avait eu comme joueur en jeune et il a vu le travail que j’avais mis en place à Vendargues. Il est venu me demander : « Tu veux pas venir prendre notre école de gardien de but ? » qu’il me demande. Je lui ai répondu : « D’abord, je vais demander à mon club s’ils sont d’accord. » Mon club, ça les gênait, mais ils ont vu que c’était un gros truc pour moi, donc tous les mercredis après-midi, j’allais à Montpellier. Je me suis lié d’amitié avec Jean-Louis Gasset qui, à l’époque, était l’entraîneur de l’équipe réserve. Et Gasset, qui me voyait travailler, m’a dit : « Tu peux pas venir pour les gardiens du centre ? » J’étais passionné, donc sur mes congés, à la reprise du centre, je l’ai fait. Pendant un mois, ça me permettait de vivre comme si je ne faisais que du football. Mais je continuais à travailler à la clinique. Et Aimé Jacquet arrive en 89 à Montpellier. C’est la fameuse année où Cantona et Paille signent. Aimé Jacquet demande un adjoint et un adjoint qui pourrait être entraîneur des gardiens de but. Donc je suis convoqué par Michel Mézy, qui me dit : « Est-ce que demain tu peux être disponible ? »

On vous propose de vous asseoir sur le banc d’une D1 alors que vous bossez à plein temps dans une clinique…J’ai réfléchi trois secondes, et j’ai dit : « Oui » . Je suis reparti et, dans la voiture, je me suis dit : « Là, tu es dans une drôle de merde, parce que maintenant, il faut aller au boulot pour l’annoncer. » Dans une entreprise, vous avez un mois de préavis à donner. Je tournais en rond dans mon bureau, puis je suis allé voir mon directeur : « J’ai la chance de ma vie, je peux réaliser mon rêve. Je sais que je vous dois un mois de préavis. Je sais pas comment on peut s’arranger, mais sachez que demain, je ne serai pas là. Je ne peux pas laisser passer ça. » Et, agréable surprise, il m’a dit : « Tu vas à la compta, ils te soldent ton compte. » Le lendemain, j’étais devenu entraîneur de football à temps plein. J’ai vécu pendant six mois avec Aimé, comme ça, tous les midis ensemble. C’était un passionné de football, un exemple. C’était beau, on échangeait. Moi, j’écoutais, j’apprenais… C’était quelqu’un de merveilleux. Quand on est allé jouer à Évian-Thonon, j’allais en conférence de presse et quelqu’un m’a tapé sur l’épaule… c’était lui. Je suis tombé dans ses bras.

Jacquet se fait virer assez vite, mais vous, hormis une expérience en Lozère pendant deux ans (92-94), vous restez sur le banc de l’élite comme adjoint en charge des gardiens jusqu’en 2004. Vous avez même remplacé Mézy comme coach principal avec Baills et Bernardet…Le président nous a demandé, comme ça, de prendre le relais. Ça s’est passé rapidement, ça a été difficile. On avait une mission… Avant cela, j’avais été l’adjoint de Jean-Louis (Gasset), quand Jean-Louis a été remplacé par Michel, et le jour où Jean-Louis est parti, il m’avait dit : « Toi, il faut que tu manges, continue. » Mézy, Nouzaret, Gasset, à Montpelllier, sur le banc, c’était un éternel recommencement !

Jean-Louis Gasset, c’est un proche ?Quand on était adjoints tous les deux de Mézy, on a partagé pendant des années la même chambre. Jean-Louis, c’est un passionné, un connaisseur, il respire le football. Et puis il est d’agréable compagnie, c’est un bon vivant. Passer une soirée avec Jean-Louis, ce sont des bons moments. Ce garçon a un charisme et un humour extraordinaire, il gagne à être connu. Sur le terrain, il est capable d’enjoliver un exercice, d’amener une pointe de fraîcheur sudiste, je dirais. C’est un chambreur. Nous, les sudistes, de façon générale, on est chambreurs. En Corse, ils appellent ça la « magagne » .

Vous vous appelez avec Gasset ?Oui, et même quand j’étais à la tête de Bastia. Sur les conseils qu’il a pu me donner, sur tous les messages qu’il me transmet, je sens de la sincérité. Je pense qu’il était heureux pour moi, comme moi je suis fier de l’avoir accompagné et de voir tout ce qu’il entreprend. Je veux pas être prétentieux, mais je crois que les gens avec qui j’ai travaillé, que ce soit Mézy, que ce soit Henryk Kasperczak, Aimé Jacquet ou Gasset, ils ont vu qu’il y avait un travailleur à côté d’eux, un passionné comme eux et surtout, quelqu’un de fidèle, loyal. Il y a toujours quelque chose à apprendre de ces gens-là. Moi, je suis une éponge. Avec eux, je parlerais football du lever au coucher. Ces échanges sont vachement importants, constructifs. Vous vous rendez compte tous les étages par lesquels je suis passé ? J’avais démarré mes diplômes à 18 ans, donc je continuais à passer mes diplômes, parce que je voulais me former.

En 2002, quand vous prenez l’équipe première avec Baills et Bernardet. Qui fait quoi dans ce trio ?Déjà, on ne s’est jamais posé la question de qui prenait le leadership, c’était un truc de fou ! Après, il en faut bien un qui se détache… Vis-à-vis des médias, c’était Gégé (Bernardet) ou Pascal, parce qu’ils avaient une carrière. Moi, j’avais un rôle que j’aimais : j’étais dans la construction et l’animation des séances. On avait tous notre mot à dire.

Vous étiez en charge de la vidéo, aussi. C’est là où je rigole quand je vois maintenant les analystes vidéo, avec leur logiciel, les matchs dans le disque, leur montage… Moi, à l’époque, voilà comment je fonctionnais : j’avais pris le magnétoscope du club à la maison, j’enregistrais tous les matchs sur Canal, tous les Jour de Foot aussi, vu que tous les matchs n’étaient pas diffusés, seulement 2 ou 3 le week-end. Quand tu jouais Paris ou Marseille, souvent diffusés, ça allait, mais pour les autres équipes… Bref, je reliais mes deux magnétos, j’avais ma feuille, je notais, je faisais plusieurs montages : animation offensive, défensive, coups de pied arrêtés offensifs, défensifs. Ça prenait un temps fou, alors quand il y avait deux ou trois matchs dans la semaine… Le soir, quand je rentrais, je mangeais, je m’enfermais dans mon bureau, et ma femme disait au fils : « Bof, n’y va pas. »

En 2004, à Montepellier, vous bifurquez vers la formation, et prenez en main les équipes de jeunes, les U16, puis la CFA en 2006. Jusqu’à ce qu’on vous montre la porte, quand la réserve descend en CFA2, en 2010. Soit l’année du titre en L1, quand Courbis d’abord, puis René Girard ensuite, ont fait monter des jeunes qui doivent vous manquer cruellement en réserve, justement…Déjà, malheureusement, de bons gamins ayant le potentiel pour la CFA se blessent, comme Rémy Cabella qui s’était fait les croisés et qui a été absent pendant une longue période. Et puis, même s’il ne faut pas se cacher derrière ça, c’est vrai que certains gamins avaient été promus chez les pros, comme Belhanda. Après, c’est le lot d’une réserve, c’est comme ça. On descend parce qu’il nous a manqué deux victoires… Mais bon, on était satisfait de voir les gamins tout là-haut.

Vous en avez voulu au club sur le moment, d’en profiter pour vous sacrifier ?Non. Le seul regret que j’ai eu, c’est que le club m’a fait une proposition qui était une espèce de voie de garage : on me donnait un titre de directeur de centre, mais en réalité, je ne m’occupais plus de formation, quoi, mais de préformation. Je n’avais pas passé mes diplômes pour ça, donc j’ai dit aux personnes concernées : « Moi, le titre de directeur de centre, je n’en veux pas, je veux travailler à la formation, être sur le terrain. » Qu’on m’enlève la CFA2 et qu’on me donne les 17 ans, les 19 ans, peu importe, mais je voulais rester dans la formation. J’ai fait part de ce souhait et quand il y a eu la présentation de l’organigramme, ils n’en ont pas tenu compte, alors j’ai dit : « Si je ne suis pas à la formation, je m’en vais. » Montpellier pourra toujours dire : « On lui a fait une proposition. » Oui, c’est vrai. Mais bon, je ne l’ai pas acceptée parce qu’elle ne me convenait pas. Je ne pensais pas quitter mon club, mais c’est la vie. Donc oui, ça fait mal, c’était dur à encaisser, parce que je pensais quand même avoir énormément donné au club, avec les pros ou à la formation… Après, je ne suis pas du tout parti fâché pour autant.

Sérieusement ?(Il coupe) J’étais déçu par le club, pas par les Nicollin. C’est à mon travail que je dois non pas ma réussite, mais mon éclosion au plus haut niveau. Mais je n’oublie pas ce que je dois à la famille Nicollin. C’est elle qui m’a permis d’être ce que je suis aujourd’hui. Parce que, à un moment donné, ils ont cautionné que je puisse travailler, jusqu’à me donner des responsabilités dans une équipe première. Quand on voit financièrement ce que ça peut coûter, m’accorder une grande marque de confiance comme ils ont pu le faire aux différents postes que j’ai pu occuper…. Ça, je ne l’oublierai jamais.

C’est un peu la famille, quoi.Tout à fait. C’est un club très famille. Alors, après, comme dans toute famille, y a des disputes ou des séparations, c’est comme ça. Mais moi, c’est toujours un plaisir lorsque je les rencontre et je sais – je veux pas employer le terme « ce que je leur dois » parce que je pense que j’ai travaillé pour le mériter -, mais disons ce qu’ils m’ont permis de pouvoir faire. Les fils Nicollin, Laurent et Olivier, j’ai des souvenirs d’eux quand je suis monté avec les pros, et notamment pendant la fameuse épopée européenne (en 91, le MHSC échoue face à Manchester United en quarts de la Coupe des vainqueurs de coupes, nldr), puisque j’étais l’adjoint d’Henryk Kasperczack. Laurent, je crois même qu’à une époque, je devais entraîner les 17 ans de Montpellier quand lui jouait avec les 19 ans. Je l’ai vu prendre toujours plus de responsabilités. Même quand j’étais à Bastia, quand il était dans le dur avec Montpellier, on s’envoyait souvent des textos.

Vous avez bien connu l’époque du duo Frèche-Nicollin…Bah, ils ont été énormes, tous les deux. Attention au mot énorme, hein. (il rit) Une grande complicité… Nicollin, faut savoir quand même d’où il est parti avec ce club, ce qu’il en a fait. Réussir à rendre ce club champion de France, c’est quand même extraordinaire. Voir toutes les mains qu’il a pu tendre dans sa vie, et encore aujourd’hui tous les anciens joueurs qui sont impliqués au club… C’est bien, ils sont là.

Après tant de temps à Montpellier, par quel truchement vous arrivez à Bastia ?À Montpellier, j’ai appris très tard que je n’allais pas poursuivre, qu’on ne trouverait pas un terrain d’entente. Pour des questions administratives – et par rapport au chômage, faut pas se cacher -, j’ai fait en sorte d’envoyer des CV aux clubs, mais je savais très bien qu’au mois de juin, tous les clubs avaient tous leurs staffs au complet. Or, Bastia cherchait un directeur de centre. C’est Benoît Tavenot, qui était à l’époque l’entraîneur de la CFA et qui ensuite m’a succédé à la direction de la formation, qui leur a dit qu’il me connaissait.

Propos recueillis par Vincent Riou