- Rétro

- Monaco 2000

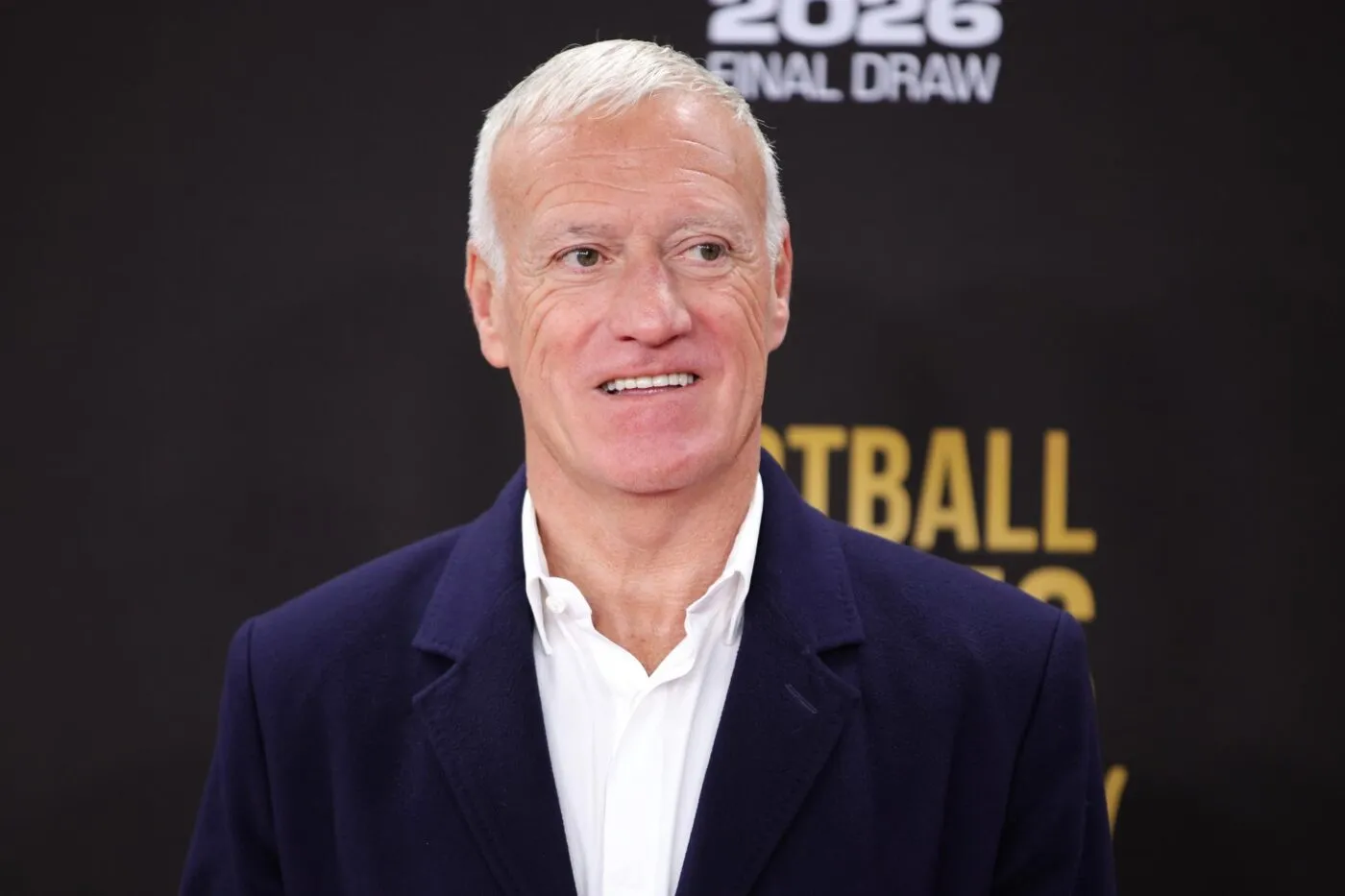

Claude Puel : « L’équipe de 2000 était complètement hors norme »

À l'hiver 1999, l'ancien milieu de terrain faisait ses grands débuts d'entraîneur sur le banc de l'AS Monaco. Seize mois plus tard, il remportait le dernier championnat du siècle à la tête d'une équipe d'esthètes. Retour avec l'actuel coach de l'ASSE sur un début de carrière où rêve et réalité étaient parfois dans le même camp.

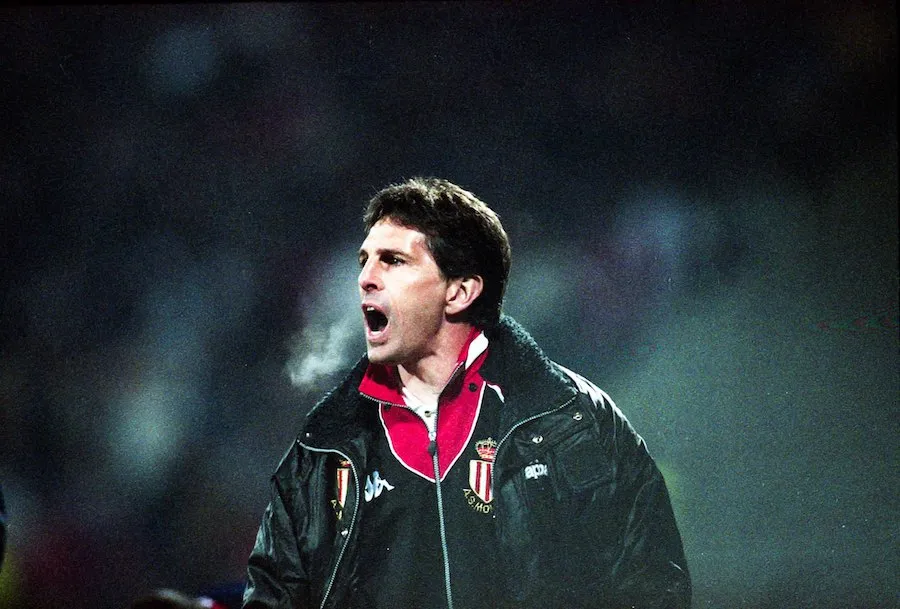

En janvier 1999, vous avez pris les rênes de l’équipe première de l’AS Monaco pour faire face à la démission de Jean Tigana. Vous vous y attendiez ?Non, pas du tout. J’étais entraîneur adjoint avec Jean-Luc Ettori, Jeannot Petit, Jacques Devismes… J’étais à la préparation physique et je coachais l’équipe réserve. J’ai appris la démission de Jean Tigana par lui-même. Je suis arrivé à l’entraînement, il est sorti du bungalow qu’on avait à l’époque pour me dire qu’il arrêtait, qu’il démissionnait. Et puis, il est parti, sans me donner d’explications. Cinq minutes après, le président Campora est arrivé et nous a réunis avec Henri Biancheri (alors directeur sportif de l’ASM, N.D.L.R.) et les membres du staff pour nous annoncer qu’on allait reprendre l’équipe pour le match suivant, à Strasbourg. C’était un intermède pour un match simplement. Campora cherchait un remplaçant à Tigana. C’était match après match, je n’avais pas vocation à reprendre l’équipe et ça s’est finalement étiré jusqu’à la fin de saison. Je crois qu’on était onzième au mois de janvier et on a fini au pied du podium, à un point. Il nous a manqué une victoire à domicile, contre Marseille. Bordeaux nous en a voulu… On était sur une gestion à court terme, je ne m’étais pas du tout projeté. J’arrivais en fin de contrat, je n’avais pas négocié quoi que ce soit. J’avais un contrat d’entraîneur adjoint et je ne savais pas du tout ce qui arriverait en fin de saison. Le prince Albert a voulu que je continue. La décision est surtout venue du palais. Le président Campora, lui, cherchait un nom pour Monaco. On était dans un très grand club et il avait d’autres vues pour entraîner Monaco.

Dès le début de la saison 1999-2000, vous craignez même qu’on vous coupe la tête…Je ne crains rien du tout, ce n’est pas mon style, mais mon statut n’était pas bien affirmé. Il fallait remettre l’équipe en place, trouver des automatismes. Les premiers résultats ont été laborieux. On commence par un match nul contre un promu et une défaite à l’extérieur… De suite, le président cherchait une alternative. J’avais même eu une proposition de m’adjoindre un conseiller que j’ai refusée. Les matchs d’après, on a commencé à décoller, à trouver de la complémentarité, une alchimie, et à livrer des matchs d’une grande qualité. J’avais fait un 4-4-2 avec beaucoup d’équilibre de part et d’autre. J’avais reculé Lamouchi devant la défense, mis Gallardo, qui avait toujours joué en numéro 10 derrière l’attaquant en Argentine, à gauche pour rentrer sur son pied droit. Marcelo, au début, faisait un peu la tête que je le mette à gauche. Mais, au lieu d’être pris au marquage par le milieu défensif adverse, il rentrait dans l’action derrière les lignes, entre les milieux et les défenseurs. Il arrivait en course, plus libre. De l’autre côté, Ludo Giuly restait sur la ligne, amenait de la percussion, de la vitesse. Devant, Trezeguet et Simone étaient capables de combiner et de marquer. Lamouchi avait la touche technique, il était capable de percuter aussi. Costinha et Djetou étaient plus dans la récupération. Nos défenseurs avaient aussi une grosse touche technique : Márquez, Christanval, Léonard… Puis, Fabien Barthez était capable de jouer au pied. C’était une addition de joueurs hors norme. Et quand on arrive à les insérer dans un schéma en utilisant leurs qualités, on assiste à du spectacle. Pour une première saison complète, le ressenti que je pouvais avoir avec cette équipe, je ne l’ai presque jamais retrouvé ensuite. L’accomplissement de l’expression collective d’une équipe avec une multitude de joueurs aussi talentueux et jeunes, c’est un truc de dingue. Nos seuls joueurs expérimentés, c’étaient Marco Simone et Fabien Barthez. Et Sabri, qui était encore jeune, mais déjà très mature.

Beaucoup de ses coéquipiers de l’époque soulignent justement le rôle prépondérant qu’a eu Lamouchi au sein de cette équipe.À la fin de la saison 1998-1999, Sabri Lamouchi était venu me voir et me demander si je comptais sur lui pour la saison suivante. Je crois qu’il avait des contacts avec Bordeaux. Je lui ai dit : « Écoute, ça dépendra de ce que tu me montres. Pour moi, tu ne pars pas titulaire et tu devras gagner ta place. » Je lui avais parlé franchement, comme j’ai l’habitude de le faire. Sur le moment, ça lui avait mis un petit coup. Mais quand il est revenu à la préparation, c’était un autre joueur. Il était revanchard. Il fallait presque le freiner à tous les entraînements. Il amenait les autres derrière lui. Ça s’est confirmé en match. En le faisant reculer devant la défense, il avait ce leadership naturel où il initiait à la fois techniquement et dans l’état d’esprit. On avait des joueurs qui sont allés dans les plus grands clubs européens par la suite, c’est dire la qualité et la personnalité qu’il y avait dans cette équipe. Chaque fois qu’on concédait un but, dès l’engagement, les premiers ballons étaient vers l’avant. C’était exceptionnel de voir cet allant, ce caractère. On avait trouvé un système où tous les joueurs parvenaient à apporter quelque chose. C’était un vrai plaisir : une vraie équipe, une force collective, une complémentarité et un caractère.

Ce qui saute aux yeux quand on se refait le film de la saison, c’est l’aspect très instinctif dans la manière de jouer de l’équipe. Ce qu’elle accomplissait paraissait paradoxalement aussi naturel qu’élaboré. La diversité des actions, le grand nombre de buts spectaculaires, même dans ceux que vous encaissiez, donnent la sensation d’un football plus enjoué que la Ligue 1 d’aujourd’hui. Après plus de vingt ans sur les bancs, vous partagez cette impression ?Sans faire l’ancien qui dit « de mon temps… » parce que je suis encore dans le présent, le football français des années 1970, 1980, 1990, c’était du football technique. Quand on regarde les grandes équipes de Saint-Étienne, Nantes, le Monaco de 1978, le Nice de Guillou, Jouve, Huck… Le football, c’était avant tout de la technique, et la majorité des joueurs, pour ne pas dire tous, présentaient de la gestuelle, de la technicité. En France, il y a eu une évolution petit à petit sur un football plus direct, une recherche du physique parfois au détriment de la qualité technique. Pour voir des buts spectaculaires, de qualité ou de gestuelle, il faut les joueurs pour. Des joueurs qui aient le sang-froid devant le but, une gestuelle qui surprennent l’adversaire. Le propre de notre équipe en 2000, c’était de respecter à la fois un schéma et l’expression individuelle. Mettre un schéma en place, ce n’est pas brider les joueurs. C’est leur donner un cadre. Une fois que le cadre est donné, il faut faire appel à l’expression et à la qualité des joueurs. Si vous mettez un ou deux joueurs techniques à côté de deux ou trois joueurs qui ont du mal à contrôler, faire une passe, voir le jeu ou sans gestuelle devant le but, automatiquement, vous avez de la pauvreté et vos actions s’arrêtent. À Nice, avec Hatem Ben Arfa, on a parfois marqué des buts magnifiques après onze ou douze passes à une ou deux touches de balles, des enchaînements, des lignes de passe, des passes cachées, une gestuelle. C’est ça, le foot. Là, on prend du plaisir. Cette équipe de 2000, il y a des moments, je me régalais, pff… Je prenais un plaisir immense. Après, de temps en temps, il fallait bordurer, faire attention, manager, les remettre en place parce qu’il y avait beaucoup d’ego, de personnalité malgré la jeunesse. Ça m’est arrivé de sortir Willy Sagnol au bout de vingt-cinq minutes de match parce que ce qu’il faisait ne m’allait pas. Il n’écoutait pas, était absent, je le bougeais et je n’avais pas de réaction, alors je le sortais. C’était particulier, mais c’était pour son bien et celui de l’équipe. Il ne m’en a pas voulu. Il m’a invité quand il était au Bayern, m’a reçu chez lui… Cette équipe-là, il fallait la maintenir parfois pour qu’il y ait toujours des joueurs qui restent au service du collectif tout en laissant libre cours à l’expression individuelle.

C’était votre première saison complète en tant qu’entraîneur principal au niveau professionnel. Vous considérez que cette fraîcheur était un avantage ou, avec l’expérience accumulée depuis, vous estimez que vous auriez pu faire encore mieux ou différemment sur certains points ?Je pense que là où j’ai manqué d’expérience, c’est sur la deuxième partie de saison, parce que j’ai eu à traiter des choses hors norme. Aujourd’hui, j’aurais une autre réponse. On était imprenables, quoi. À un moment, on joue à Lyon, et si on gagne, on se retrouve avec quinze ou dix-sept points d’avance… On était attendus, et Gallardo s’est fait agresser. Ce n’était plus du foot. Ça a suivi à Marseille. C’était devenu n’importe quoi. Ça a cassé quelque chose. Marcelo s’est fait frapper, lyncher dans les couloirs à la mi-temps. Et il a eu l’impression que certains de ses partenaires ne l’avaient pas défendu ou pas assez défendu. Ça a cassé la dynamique du groupe, on a fini en queue de poisson. Trois jours après, on avait la demi-finale de Coupe de France contre Nantes, on la perd parce qu’on n’y est pas… On a fini la saison… Pas en roue libre… Mais ce n’était plus pareil. À Marseille, à la mi-temps, j’aurais dû prendre la décision de ne pas revenir sur le terrain. C’est la décision que j’aurais dû prendre, même si elle aurait été lourde de conséquences. Aujourd’hui, c’est ce que je ferais. Marcelo, il était inarrêtable… Et l’arbitrage était plus permissif à l’époque. Ce genre de joueurs était moins protégé. C’est dommage qu’on n’ait pas gardé cette équipe la saison suivante. Trezeguet, Barthez, Lamouchi et Sagnol sont partis. Il y avait quelque chose qui s’était cassé. On n’avait pas réussi à protéger l’équipe. Parce qu’il s’est passé bien autre chose en coulisses… Voilà. J’étais un jeune entraîneur et le président n’avait pas l’habitude de beaucoup me consulter par rapport à certaines choses. C’est pour cette raison que, quand je suis parti de Monaco, je me suis promis d’avoir un impact sur les décisions de recrutement ou de départ. Ça a conditionné ma manière de faire ensuite.

Ce Monaco est sans doute l’un des meilleurs de l’histoire, mais, à la différence d’autres grandes équipes de l’ASM, il n’a pas connu ce frisson européen qui marque les esprits. Cette élimination un peu inattendue en huitièmes de finale de Coupe de l’UEFA contre Majorque, comment l’expliquez-vous ?À ce moment-là, il y avait pas mal de choses à régler autour de l’équipe. Des choses ont été permises, des manifestations hors football à trois ou quatre jours d’un match européen que j’avais refusées et que d’autres ont accordées. Tout cela est venu interférer dans la préparation de l’équipe, l’a déviée de ce cadre qui était important pour que chacun reste mobilisé et que les comportements individuels ne prennent pas le pas sur ce que doit être le collectif. Il y a eu de la permissivité qui, petit à petit, a mis à mal tout ça. C’était, je dirais, le début de la fin. La gestion de ce qui s’est passé à Lyon et à Marseille ensuite, et la gestion de certaines choses en coulisses ont mis fin à la saison avant même qu’elle ne se termine. C’était une équipe complètement hors norme. Pas seulement en France, au niveau européen. Mais comme elle a eu un vécu assez bref, elle n’a pas eu le temps d’avoir un impact, de faire des choses à sa dimension. Il y a un petit goût d’inachevé.

C’est la meilleure équipe que vous ayez eu à diriger dans votre carrière ?J’ai entraîné des équipes très performantes. À Lille, on a réussi à monter sans aucun moyen une équipe qui est allée battre Manchester United, le grand Milan… Même avec Lyon, on a battu le Real Madrid… Mais, dans l’équilibre général, dans la force qu’elle a dégagée, j’ai vécu pendant huit mois un plaisir absolu avec cette équipe de Monaco. J’ai retrouvé un petit peu cette sensation à Leicester. J’ai fait évoluer l’équipe la deuxième saison, j’ai pris des joueurs avec des profils techniques, des jeunes… Ce qu’elle a présenté par moments, sur quelques matchs parce qu’elle manquait de maturité, m’a fait retrouver un peu cette sensation. On gagne à City, à Chelsea, mais je me souviens surtout d’un match à Tottenham que l’on perd, mais avec un jeu extraordinaire, des occasions, une alchimie entre les joueurs. On ne le gagne pas par manque de maturité, mais je me suis dit : « Ça y est, l’équipe est prête, elle est bâtie. » C’est rare dans une carrière de sentir l’alchimie, d’avoir la sensation que chaque joueur est au bon poste, que la complémentarité est parfaite.

On a un peu le sentiment que vous avez commencé votre carrière d’entraîneur par la cerise sur le gâteau. Ça ne doit pas être évident de courir après cette sensation initiale.Oui, et pas seulement parce qu’on a gagné le titre, mais aussi parce qu’il y avait cette alchimie. Quand on arrive quelque part, quand on hérite d’un groupe, il faut essayer de créer un collectif, mais on est dépendant de l’effectif que l’on a à disposition. En restant dans une équipe, on peut la modeler, trouver les joueurs adéquats, trouver cette complémentarité. Dans mon parcours d’entraîneur, j’ai toujours essayé de construire des équipes avec de la technicité, du cœur, de l’allant, joueuses. Je reste profondément supporter de joueurs qui me font vibrer, me surprennent, qui voient des choses que je ne vois même pas du banc. Quand je fais débuter Eden Hazard à Lille, le gamin a seize ans et demi et il me fait des choses extraordinaires, inattendues. C’est ça qui fait que je suis encore entraîneur. J’ai toujours soif de découvrir des joueurs qui vont me faire vibrer moi et les supporters. Quand j’étais entraîneur adjoint, Jeannot Tigana voulait un groupe restreint, dix-huit ou dix-neuf joueurs… Il ne voulait pas des jeunes à l’entraînement ou juste de temps en temps. Je lui ai dit : « Écoute, moi, je me propose de m’en occuper. » Il me dit : « Oui, mais ils ont besoin d’entraînement tous les matins. » « Pas de problème, je le leur ferai. Mais si tu les as avec toi, ils vont prendre l’habitude de s’entraîner avec les professionnels et, si jamais tu en as besoin, ils ne seront pas inhibés. Moi, je regarderai ce qu’ils font avec la réserve et je les prendrai en dehors avec d’autres séances dans la semaine pour les faire travailler. » Et donc, j’avais un groupe de sept ou huit joueurs que je prenais en séances supplémentaires, qui faisaient les entraînements pros et qui doublaient avec moi dans la journée. Il y avait Henry, Trezeguet, Christanval… On faisait beaucoup de séances devant le but par exemple. Lors de ces séances, c’était un régal. Il y avait une qualité devant le but, c’était impressionnant. Sur un travail de reprises de volée, du droit ou du gauche, David Trezeguet en cadrait dix sur dix et en mettait huit ou neuf au fond. C’était exceptionnel le pourcentage de réussite. Le positionnement, la façon d’ouvrir sa hanche très haut pour rabattre le ballon… Ces séances, on aurait dû les filmer. C’était chirurgical.

Le duo que Trezeguet a formé avec Simone en 1999-2000 est l’un des plus prolifiques de l’histoire du championnat… La saison de Simone est exceptionnelle.Marco était aussi passeur que buteur. En plus de sa vingtaine de buts, il finit la saison avec une quinzaine de passes décisives… Au cours de ma carrière, j’ai eu Trezeguet, Simone, Benzema, Lisandro López, un fabuleux joueur, Vardy… J’ai été privilégié. On avait découvert Odemwingie qui était pas mal aussi et a fait une très belle carrière derrière. Les finisseurs, c’est ce qu’il m’a manqué à Southampton. On a joué contre l’Inter. On a eu un jeu magnifique, les dirigeants, l’arbitre m’avaient félicité… Mais on perd 1-0, alors qu’on avait eu une multitude d’occasions. Il faut des finisseurs pour valoriser le jeu, ce qui est mis en place et les autres joueurs.

L’empreinte laissée par Gallardo reste indélébile dans l’esprit des supporters monégasques. Vous avez entraîné d’autres meneurs de jeu de sa trempe ?Je ne pense pas avoir eu un meneur de jeu aussi talentueux et complet que Gallardo. Il était capable de tels enchaînements… J’ai eu Hazard, mais ce n’était pas vraiment un meneur de jeu, davantage un joueur de différence capable de faire des passes et de marquer. J’ai eu le petit Maddison aussi à Leicester. Mais Marcelo, c’était hors norme au niveau du dribble, de la passe… J’ai eu Pjanić gamin qui était prometteur et qui a confirmé, même en reculant ensuite. Mathieu Bodmer avait quelque chose. C’était un joueur extraordinaire de technicité qu’il fallait amener, lui, dans la compétition. C’était juste la beauté du geste qui l’intéressait. Il n’était pas compétiteur. Alors que Marcelo Gallardo était un grand compétiteur. C’est pour ça qu’il énervait ses adversaires.

Marcelo qui est devenu un très bon entraîneur. Vous pressentiez déjà à l’époque qu’il y avait potentiellement un grand entraîneur en lui ?Non, je ne l’avais pas deviné. L’intelligence, la réflexion autour du jeu, il l’avait. Mais le joueur, au départ, est avant tout centré sur lui-même, sur sa performance. Manager une équipe, penser pour les autres, se mettre à la disposition des joueurs et du staff, c’est un autre cheminement de pensée.

Brest fait rechuter MonacoPropos recueillis par Chris Diamantaire