- Décès

- Argentine

Menotti : « Je suis le premier à avoir joué avec un faux neuf »

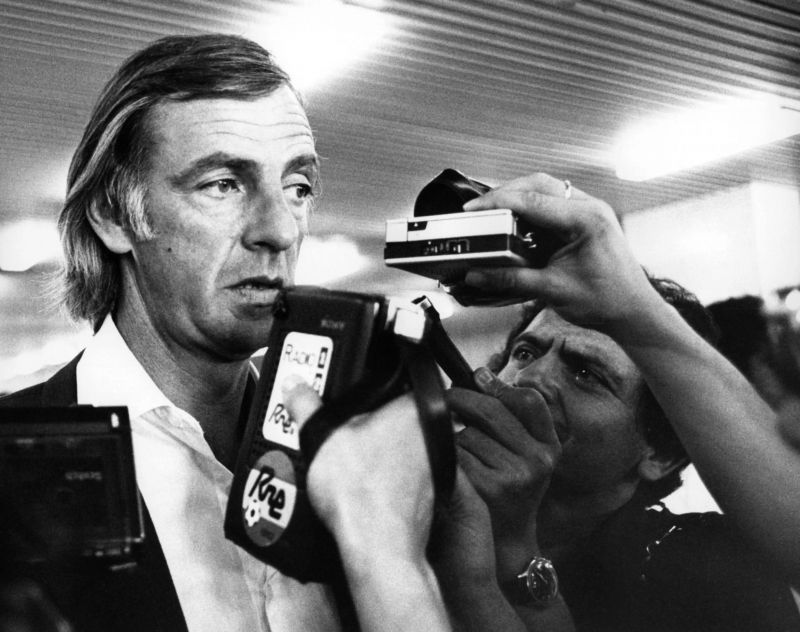

Âgé de 85 ans, César Luis Menotti est décédé. Mais avant d’être un fumeur invétéré, un communiste, un dandy, un type que Guardiola était venu consulter avant d’initier sa carrière d’entraineur, l’homme qui a offert sa première étoile à l’Argentine restera à jamais un romantique. So Foot l’avait recontré en 2018 pour un entretien magistral.

Le football argentin va-t-il si mal qu’on le dit ?

Disons qu’il a subi une sévère et profonde déculturation avec le temps. Je parle du football en tant que fait culturel, dans les quartiers, aux coins des rues. Le monde de l’administration des clubs était aussi formé de gens du quartier, qui construisaient des scènes merveilleuses, et je me réfère là aux stades de foot. Les dirigeants s’unissaient pour créer quelque chose de représentatif, un lieu d’émotions, de passion, mais aussi d’accompagnement culturel pour les jeunes, parce que le stade de foot était un endroit où je me rendais avec ma mère et mon père. C’était la fête du dimanche. Là, on a plongé dans le monde des grosses affaires. Un monde qui a détruit le football, son idéologie, pour le transformer en spectacle.

En Argentine, le football est une honte. L’intrusion de la politique et plus de 30 années de déculturation et de chaos ont tout détruit.

Vous faites la distinction entre la notion de public et celle de spectateur ?

Pour moi, ce sont deux choses très différentes. Si je vais à un ballet, je suis un spectateur. Ça me plaira parce qu’ils chaussent des pointes et qu’ils lèvent les jambes, tout ça… Je n’y connais rien, j’y vais pour le spectacle. En revanche,si je vais écouter un orchestre de tango, j’y vais en tant que public parce que je connais toutes les chansons, parce que je sais comment c’est construit, je sais ce qu’est un accordéon. On arrive à ce que je disais, aujourd’hui le football n’est plus un tout, il est morcelé. Quand j’étais joueur, la politique ne se mélangeait jamais avec le football. Federico Flynn, le président de Rosario Central, était presque mon agent, et en tant que tel, il faisait attention à moi, il ne voulait pas que je roule en moto, par exemple. Avec ma première paie, je m’étais acheté une bécane parce que je vivais dans le quartier de Fisherton, très loin du stade. Il m’a dit : « La moto, non. » Je lui ai alors expliqué que lorsqu’on perdait 3-0, je devais prendre trois bus pour rentrer chez moi. Il a répondu : « Bah, ne perdez pas 3-0. » Quelques jours plus tard, il me convoque dans son bureau et me lance : « Choisissez votre voiture. » Il m’explique que ce sera décompté des primes de match, et si on ne gagne pas, de mes salaires. J’ai acheté une DKW. Ce que je veux dire, c’est qu’un dirigeant n’avait pas la tête ailleurs. Vendre un joueur argentin ? Mon Dieu ! Quand je jouais à Boca, on est allés en Espagne pour disputer un tournoi avec l’Athletic Bilbao, la Real Sociedad et Nantes. On est arrivés en finale contre Bilbao et on a gagné, j’ai marqué un but. Les Nantais voulaient m’acheter, mais mes dirigeants leur ont demandé plus d’argent que pour Omar Sívori (le Ballon d’or 1961, NDLR). Une folie ! Les dirigeants ne vendaient pas leurs joueurs. Aujourd’hui, ils partent à 14 ans.

C’est un phénomène mondial, non ?

Non, non. La scène footballistique ne se détruit pas partout comme c’est le cas chez nous. En Europe, il y a quelques confusions de temps en temps, mais malgré l’indiscipline des dirigeants de certains grands clubs comme le Real et le Barça, tout ne part pas en morceaux. Et puis là-bas, les clubs ne cohabitent pas avec la violence comme ici. C’est impensable. Les Anglais se bourrent la gueule, et font beaucoup de conneries, ça a toujours été le cas, n’empêche que les joueurs peuvent toujours se jeter dans le public pour fêter leur but avec les supporters. Les Allemands, eux, ont modifié leur style de jeu, à travers un consensus, des réunions, ils ne l’ont pas fait à travers le châtiment de la défaite. Ils n’étaient pas obligés de le faire, parce que comme disait Lineker, les Allemands gagnent toujours. Et malgré cela, ils ont fait cette transformation et ils l’ont en partie réussie. En Argentine, le football est une honte. L’intrusion de la politique et plus de 30 années de déculturation et de chaos ont tout détruit. Ce qui a été obtenu, c’est une caution misérable. La caution du succès est toujours misérable, parce que quand c’est fini, il ne reste rien. Il y a une conduite qui t’invite à te battre pour la gloire, pas pour le succès. Pendant longtemps, Grondona, le président de la fédé, a été à la tête d’une dictature consensuelle. Mais tout n’est pas de sa faute. Pour qu’il soit président, il faut que 70 types lèvent la main, et moi, j’en ai vu certains la lever avant même que la proposition ait été faite. Ce qui nous arrive est le résultat du démantèlement du football argentin et d’une gestion économique décontrôlée. Des sociétés sans but lucratif comme sont nos clubs doivent encore et toujours de l’argent, et malgré ça, rien n’a changé. On a fait comme si de rien n’était jusqu’à ce que ça explose. Le leader meurt, et ça explose. C’est ce qui arrive généralement aux chefs. Ils ne s’entourent pas de gens intelligents, ils s’entourent de vauriens, de tricheurs et de fidèles, et s’ils dérangent, ils les éliminent. C’est la vieille histoire d’Al Capone.

En Argentine, il y a une petite brise rénovatrice. Ce n’est pas le tourbillon Guardiola, mais c’est un début.

Grondona était l’Al Capone du foot argentin ?

Le plus gros problème de la mafia, ça a été la mort d’Al Capone. Lui, même en prison, il contrôlait la situation. Mais à sa mort sont apparus une cinquantaine de mini-Al Capone. Ils se tuaient entre eux parce qu’aucun n’était capable de faire ce que faisait leur chef. Idem à la mort de Grondona. Il contrôlait tout, même la caisse, et aujourd’hui, on a un réservoir de médiocres. C’est un peu comme avec les vêtements qu’on ne met plus, mais qui ne sont pas assez usés pour être jetés à la poubelle. On finit par les empiler. En Argentine, on a le même rapport avec les dirigeants. Personne ne les vire parce qu’on a pitié d’eux, alors qu’ils ne servent plus. Ici, les gens de la classe moyenne, mais aussi ceux des quartiers, associent le mot « football » à celui de « campagne ». Tu dis « campagne », et tout le monde croit qu’on parle automatiquement de propriétaires de 10 000 hectares minimum. Mais il y a des types qui ont 100 hectares à peine, j’en connais, je vais chasser, et ceux-là crèvent de faim et travaillent comme des singes du lever du soleil jusqu’à ce qu’ils aillent dormir. Le football, c’est pareil. Ici, les gens disent, « avec tout l’argent qu’ils gagnent… » Mais arrêtez ! Vous croyez qu’il n’y a que des Messi et des Guardiola ? Non. Dans ce pays, il y a des entraîneurs qui gagnent 1000 euros par mois et des joueurs qui n’ont pas assez d’argent pour aller s’entraîner. Les clubs de football n’ont pas disparu pour la simple raison qu’on a eu peur d’eux. D’une certaine manière, ils ont aussi été sauvés par les barrabravas (ultras locaux très influents et flirtant souvent avec les limites de la loi, NDLR) qui leur compliquent pourtant la vie depuis un moment.

Récemment, plus de 100 000 supporters de San Lorenzo ont permis au club de récupérer le terrain de Boedo que la dictature de Videla lui avait exproprié…

(Il coupe.) Voilà ! C’est ce que je dis : en Argentine, les clubs sont sauvés par les supporters. Moi, je voyais tout ça arriver et je me sentais terriblement honteux, parce que j’ai porté plusieurs maillots dans ma carrière, y compris celui de la sélection, et je sais ce que c’est qu’un club. Les années servent avant tout à être témoin de l’histoire. Là, ils te passent quatre matchs par jour, ils négocient avec les chaînes télé, qui achète celui-ci, qui achète celui-là… Et pendant ce temps-là, Lanus joue contre Boca dans un stade à moitié vide. Le public, et je parle du vrai public, du type qui aime le foot comme moi j’aime la musique, ne va plus au stade. Du coup, ils ont fait le coup des raviolis. C’est délicieux, hein. Deux fois par semaine c’est bien, mais dix par jour, c’est écœurant. Et bien aujourd’hui, la télévision passe dix matchs par jour, c’est une folie. C’est triste, surtout pour nous tous qui sommes nés avec un ballon de foot comme seul jouet, et qui représentions le foot de quartier.

Parlons du jeu. Il y a des choses qui vous plaisent dernièrement ?

En Argentine, il y a une petite brise rénovatrice. Ce n’est pas le tourbillon Guardiola, mais c’est un début. (Il élève la voix.) Ah Guardiola ! Il a tout emporté sur son passage, même le catenaccio des Italiens ! Il les a tous massacrés ! À City, c’est plus dur, parce qu’il n’y avait pas vraiment de base. On commence à sentir sa patte, mais avant ça, c’était une équipe assez froide qui ne profitait pas du ballon, et qui donnait l’impression qu’elle n’aimait ni courir, ni jouer.

J’étais un obsessif, mais sur l’idée de jeu.

Les détracteurs de Guardiola lui reprochent de ne pas avoir soulevé la Ligue des champions avec le Bayern.

Mais s’il commence à tout gagner, les autres sont foutus… Il faut qu’il laisse quelques miettes à ses concurrents. Au-delà de Guardiola, il y a des coachs, ici, qui proposent des choses. C’est le cas de Jorge Almirón à San Lorenzo ou d’Eduardo Coudet à Rosario Central. Même des petites équipes, comme Defensa y Justicia, proposent du jeu. C’est bien parce qu’il y a dix ans, regarder du foot argentin donnait mal à la tête. Le ballon était un fardeau. Tu as des gens qui disent de ces trucs aussi… « Il faut savoir jouer sans ballon ! » Mais pourquoi ? C’est aussi ennuyant que de jouer aux petites voitures sans petites voitures.

À part Guardiola, vous avez d’autres coups de cœur hors d’Argentine ?

J’ai bien aimé Dortmund et le Tottenham de Pochettino. Mourinho, lui, c’est un vendeur de fumée (expression argentine pour parler de quelqu’un qui fait beaucoup de bruit pour rien, NDLR). Chaque fois qu’il arrive quelque part, il dépense 400 millions d’euros, peut-être qu’il a gagné ce droit-là parce qu’il a eu des résultats… Il doit bien entraîner, ses joueurs se créent beaucoup d’occasions, mais il me fait rire, Mourinho… Ce que je n’aime pas chez ces entraîneurs, c’est leur façon de faire le cirque. Quand ils gagnent 4-0, ils vont gentiment saluer le banc adverse, et quand ils perdent 1-0, ils s’embrouillent avec tout le monde. C’est typique de Mourinho, ça. Tout ce pouvoir et cette puissance ne lui ont pas fait du bien… (Il réfléchit.) Je n’aime pas les entraîneurs qui s’excitent sur la ligne de touche. J’ai été joueur, et si tu me cries dessus, tu me distrais, vieux. Un jour, j’ai eu un gros problème avec Néstor Rossi, mon ancien coach au Racing et à Boca. Sur une touche pour nous, je reçois un coup de tête sur la nuque de la part du défenseur adverse. Ce n’était pas la première fois du match, mais Rossi m’a crié : « Réveille-toi ! » Je lui ai répondu : « Pourquoi t’irais pas voir ta putain de mère ? » Le soir, en rentrant chez moi, j’ai dit à ma femme : « Fais tes valises, on va devoir s’en aller. » Mais non, le lendemain dans le vestiaire, Rossi est venu discuter avec moi : « Gamin, pas besoin de me présenter des excuses, mais tu vas devoir t’habituer, parce que je suis comme ça. » « Peut-être, mais qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse ? Dites plutôt à l’autre con de faire des touches dans les pieds, pas fort et en l’air. » Ce jour-là, il m’a raconté qu’il s’arrachait tous les boutons de la chemise. Le match commençait et il s’arrachait le premier, et au coup de sifflet final, il n’en avait plus. C’était systématique.

Vous-même n’étiez pas ce type d’entraîneur ?

Nonnnn ! J’étais un obsessif, mais sur l’idée de jeu. Un jour, on menait 2-0 à la mi-temps. Je rentre au vestiaire et je dis aux joueurs : « Si au bout de 15 minutes, vous jouez encore comme ça, c’est que je ne sers à rien dans ce groupe, donc je me lève, je m’en vais et je ne reviens plus. » C’était en 1972, juste avant le grand Huracán.

Ce Huracán, champion d’Argentine en 1973, est l’équipe qui a le mieux reflété votre vision du football ?

Je ne sais pas… Pour moi, la sélection a joué des matchs merveilleux. Les Coupes du monde sont plus difficiles à jouer, mais du point de vue du concept footballistique, l’Argentine était impossible à battre.

La période de répression, je la connais dans le détail.

Maradona n’avait pas sa place dans la sélection de 1978 ?

Mon titulaire allait être Bochini. Avec lui et Kempes, on en avait mis quatre à l’Uruguay. Les gens sortaient les mouchoirs tellement ils étaient contents. Le problème, c’est que Bochini n’a pas répondu à la convocation. J’ai appelé le médecin d’Independiente, qui m’a dit qu’il avait un problème, qu’il ne pouvait pas jouer… En fait, c’était plus psychologique qu’autre chose, donc j’ai pris Alonso. À l’époque, de toute façon, je n’avais que des joueurs exceptionnels à disposition. Diego l’était aussi, mais il avait 17 ans. Je me suis dit : « Non, dans six mois, j’ai le Mondial des moins de 20 ans. » Je pensais déjà au futur. C’est facile à dire aujourd’hui parce qu’on a gagné, mais pourquoi allais-je m’exposer avec un gamin en plein Mondial, avec en plus tous ces journalistes qui ne m’aimaient pas ? Même mes amis me disaient : « T’es con de ne pas le prendre, ils vont te traîner dans la merde ! » À chaque fois, je leur répondais la même chose : « Je m’en fous, si je perds avec lui ils me traîneront aussi dans la merde, bande de connards ! »

En 1978, vous étiez affilié au parti communiste dans un pays où la dictature était très autoritaire. Vous vous rendiez compte de ce qu’il se passait ?

La période de répression, je la connais dans le détail. Mais ce que personne ne soupçonnait, l’inimaginable, c’était les assassinats, les disparus… La torture, les intimidations, la répression et la prison, c’était presque normal. J’avais un ami qui se cachait la nuit chez un psy, pour ne pas être fait prisonnier. Ma femme elle-même avait été menacée à plusieurs reprises. Tout aurait pu basculer si j’avais eu une embrouille avec Cantilo (président de l’AFA à l’époque, NDLR), celui qui me faisait confiance. Cela aurait donné une bonne raison au régime de me jouer un mauvais tour. Mais après le Mondial, j’étais devenu intouchable. Mon père est mort en 1955, il était dirigeant du parti péroniste, et ma maison s’est fait cribler de balles deux fois. Je connaissais assez la politique pour prendre le rôle du débile qui ne savait pas. Je sais ce qu’était la dictature. Maintenant, plus personne ne le sait. Dans ma maison, j’avais une gamine qui était la fille d’un très bon ami à moi. Je l’ai cachée pendant un mois, elle ne pouvait pas sortir dans la rue. Finalement, j’ai pu compter sur l’aide de Pedernera (Aka le « Maestro », célèbre attaquant de La Maquina de River, NDLR) pour qu’elle puisse s’exiler en Italie… Avant la dictature, la persécution envers la gauche était déjà épouvantable. Mais je vais vous dire, le coup d’État n’était pas une si mauvaise nouvelle que ça pour les 80% des politiciens de l’époque. Moi, j’ai toujours été très clair, en disant que je n’avais jamais adhéré aux coups d’État et que celui-ci ne ferait pas exception. Derrière, cela s’est transformé en massacre. On a pris connaissance de ces malheureux jetés à la mer par le régime à partir de 1979. Celui qui dit qu’il connaissait tout avant cette date est un menteur… Les groupes fascistes et réactionnaires ont commandité beaucoup de choses, avec ou sans ordres. L’Argentine était dans une spirale criminelle. Le plus grave, c’était d’intégrer le football là-dedans. C’est une vaste blague, parce que d’une certaine manière, nous avons été les seuls capables de briser le couvre-feu, en mettant 25 millions de personnes dans la rue. À l’époque, c’est vrai, le football a été utilisé, mais comme il l’a toujours été. Perón et Alfonsín (premier président du retour à la démocratie, NDLR) aussi enlaçaient les vainqueurs. Je dis toujours la même chose : aurions-nous précipité la fin de la dictature en perdant ? Si Kempes n’avait pas marqué en finale, prenait-elle fin ? Non ! Les militaires n’étaient pas les seuls à soutenir la dictature. Ils représentent un ensemble de choses, un pouvoir économique terrible, mais ce ne sont pas quatre barjots qui font tout cela. Il faut beaucoup d’autres personnes pour qu’une telle chose arrive, et je peux vous garantir que ni les joueurs, ni l’entraîneur n’avaient rien à voir avec le coup d’État.

Je suis le premier à avoir joué avec un faux neuf. Maradona jouait en neuf, et j’ai mis sur le banc Quini, un putain de buteur. Quel mec super, lui.

Avez-vous été proche de démissionner de la sélection pendant la dictature ?

Non. J’ai voulu le faire avant. Mon premier problème en sélection argentine survient lorsque deux secrétaires syndicaux me sortent les joueurs de l’hôtel la veille d’un amical. Pour remédier à l’absence de joueurs, j’ai dû demander à Ferrocarril Oeste de me prêter les leurs le temps du match. Et le pire, c’est qu’on a gagné. Là, j’ai envoyé tout le monde se faire foutre et je suis rentré chez moi. Ce n’est qu’après une assemblée générale où l’on tire tout au clair que j’accepte de continuer. Puis survient le coup d’État, alors que nous sommes en tournée en Europe avec la sélection… J’ai rédigé ma démission, je l’ai mise dans une enveloppe et je suis allé à l’AFA. Sur place, je croise Cantilo, le président de la fédé, fraîchement élu, qui me dit : « Je sais que vous êtes affilié au parti communiste, que vous êtes un homme de gauche et je sais aussi qui souhaite vous voir partir, mais il y a aussi des gens qui ne disent rien, et parmi ceux qui ne disent rien, il y a ceux qui décident. » Cantilo ne me détestait pas, c’était même tout le contraire. Non, celui qui me haïssait vraiment, c’était Carlos Lacoste (militaire argentin chargé de l’organisation du mondial 1978, devenu par la suite président du pays, NDLR). Il a voulu me virer quand j’ai signé une pétition pour la reconnaissance des agissements de la junte avec Jorge Luis Borges sur la Plaza de Mayo. C’était entre 1979 et 1980. J’étais déjà champion du monde. Lacoste a eu l’excuse qu’il cherchait pour me virer, mais la fédé l’a envoyé bouler. Virer un champion du monde, c’était une galère. J’étais son pire cauchemar. Donc le fait de rester en place m’a procuré une joie immense. Je ne pouvais pas le voir, ce gros orgueilleux. Plusieurs fois, je me suis dit : « Je lui proposerais bien un défi au pistolet à ce fils de pute. »

Cruyff vous a fait une faveur en ne venant pas au Mondial 1978, non ?

Clairement ! Je lui ai dit d’ailleurs, « tu m’as sauvé la vie, Flaco ». On n’était pas très amis, parce que les amis c’est autre chose, mais on avait une excellente relation. En tout cas, j’avais mangé chez lui avec Rinus Michels, l’inventeur du football total.

Peut-on dire que vous avez entamé au Barça ce que lui a développé plus tard et ce que Pep a fini par porter au sommet ?

Oui, et ce n’est pas moi qui le dis, mais tous les joueurs.

À Barcelone, on ne le dit pas vraiment.

Les joueurs, eux, vous le diront. Nous, on jouait court. J’ai vu des joueurs dans le tunnel insulter le public en rentrant au vestiaire à la mi-temps. Ils nous traitaient de fils de pute parce qu’on faisait des passes vers l’arrière. Après, on gagnait 3-0 et ils criaient « olé », mais ça a pris du temps… J’avais des joueurs avec de sacrées paires de couilles à l’époque, Julio Alberto, Sánchez, Alexanko, Migueli… Ce Barça courait beaucoup et jouait très bien. Je suis le premier à avoir joué avec un faux neuf. Maradona jouait en neuf, et j’ai mis sur le banc Quini, un putain de buteur. Quel mec super, lui. Un jour, Carrasco se blesse, Quini le remplace et il marque quatre buts. Mettre sur le banc de touche un type qui a fini cinq fois meilleur buteur de Liga, faut le faire… Un seigneur le type, comme l’Allemand là (Bernd Schuster, NDLR). Si lui et Diego ne se blessent pas, on gagne tranquillement la Liga. Diego a d’abord eu une hépatite, mais quand il est revenu, il était dingue. Il n’a jamais été aussi bien, même à Naples. Si ça avait été aujourd’hui… Là, tu ne peux pas mettre de coup, tu prends un jaune pour une petite poussette. Maradona se prenait de ces taquets… Il a commencé à être protégé après que Gentile et Tardelli ont multiplié les tacles par-derrière sur lui. Platini aussi en prenait en Italie, mais il jouait à une touche. Diego, lui, il t’attaquait balle au pied. Ce match contre Bilbao où Goikoetxea lui a pété la cheville, c’était une folie. Avant ça, Liceranzu l’avait taclé au niveau du bassin, les deux pieds en avant, et il n’avait même pas été averti. Terrible.

Certains ne peuvent vivre qu’en copiant le succès.

Pourquoi ne pas avoir continué au Barça ?

Là-bas, je peux m’asseoir en loge d’honneur, parce que je suis le seul coach qu’ils n’ont pas viré. En fait, j’avais un autre rêve. La dictature venait de tomber en Argentine, et je ne sais pas, j’ai été pris d’une sorte de passion pour la politique du sport, je me suis dit : « Putain, maintenant que tout ce bordel est terminé, le pays va changer, c’est bon, je rentre. » Alfonsín (premier président du retour à la démocratie, NDLR) avait l’air d’avoir une certaine éthique dans la conduite du sport. Quand je suis venu et que j’ai vu que c’était pareil qu’avant, j’ai réalisé que j’avais été con.

Revenons au jeu. Que vous inspire le retour des blocs défensifs solides ?

Ça me fait de la peine. Beaucoup de peine… (Il pense longuement.) Certains ne peuvent vivre qu’en copiant le succès. Supposons que tu aimes chanter. Si ton but, c’est de chanter comme Julio Iglesias, cela signifie que ce que tu aimes, c’est gagner de l’argent. Le succès emporte les gens. La première chose que fait le succès, c’est donner une conquête à la médiocrité. Il les absorbe en une minute. Ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’après deux défaites, ils vont descendre de voiture et se disputer à base d’ignorance, parce qu’il y a une vraie méconnaissance du jeu. Beaucoup de journalistes connaissent très peu le jeu, beaucoup de jeunes gens inventent des mots qui en réalité n’existent pas, et tout ça génère une grande confusion. Dans l’analyse, le football est entouré d’énormément de médiocres, de l’ordre de 80%, ou de 70%, pour être généreux. Ces types-là n’ont que la victoire, acquise n’importe comment, comme grille d’analyse. À partir de là, c’est difficile de débattre. L’ignorance est mise en évidence lorsqu’on évoque la dimension de « beau ». Ça n’existe pas. Personne ne fait de la musique pour que ce soit beau. Si la chose sonne bien, si elle est différente, si elle est profonde, si elle te pénètre, alors là, oui, la beauté apparaît dans le talent. La Joconde n’est pas belle, c’est beaucoup plus beau de voir une gonzesse à poils. Je ne comprends pas quand on me parle de beau football. La beauté du football sort parfois du pied gauche de Messi. C’est un prestidigitateur, un peu comme ces types qui font disparaître des cartes au coin de la rue.

Et les entraîneurs, ils reproduisent ces mauvais discours selon vous ?

Ils parlent de travail, mais c’est un énorme mensonge. Je me rappelle m’être disputé publiquement avec un coach. « Écoute, mon père travaillait, il se levait à six heures du matin. Toi, c’est quoi ton travail ? Mettre ton sifflet dans la bouche pendant quatre heures au lieu de deux heures ? » À la limite, les joueurs ouais, mais comment peut-on me parler d’entraîneurs travailleurs ? Franchement, je ne comprends pas. Un jour, on m’a offert un livre de Daniel Barenboim, le directeur d’orchestre, et il a une phrase qui m’a servi toute la vie : « Il faut faire attention avec l’excès de répétitions parce que ça peut se retourner contre ton œuvre. » Je ne veux pas que l’excès de répétition fasse perdre la notion du jeu. C’est au joueur d’observer et de décider. Certains disent : « Non, mais l’entraîneur a dit telle chose. » Mais peu importe ! Un jour, j’étais invité à une conférence pour jeunes entraîneurs et l’un d’eux m’a demandé quel système me plaisait le plus. J’ai répondu, le 4-5-1. Là, un gars a levé la main : « C’est bizarre, ce schéma très défensif venant de vous. » J’ai enchaîné. « Très bien, maintenant je vais vous dire qui sont les cinq du milieu : Gerson, Rivelino, Tostão, Pelé et Jairzinho. Et ce n’est pas tout : les latéraux sont Everaldo et Carlos Alberto. » Ça me fait rire que tout le monde parle d’équilibre aujourd’hui. Je ne sais pas ce que ce mot veut dire. C’est quoi ? Bien défendre et mal attaquer ? Je ne sais pas. L’équilibre est un mot à la mode qu’on utilise lorsqu’on met deux ou trois milieux défensifs. Avec une telle approche, Kempes n’aurait jamais joué un match. L’équilibre peut être trouvé à travers les joueurs et l’espace. Si tu réduis l’espace, l’adversaire va avoir plus de mal à s’exprimer. Mais il faut apprendre à le faire. Ou il faut mettre des spécialistes de la récupération. Donc dans ce cas, tu ne peux pas faire jouer Iniesta, Xavi et Messi ensemble. Quel est l’équilibre ici ? Qui s’en occupe ? Busquets, mais les autres ne récupèrent pas un ballon. En apparence, ils n’en récupèrent pas… Mais ils ont appris à le faire. Ils savent le faire.

Beaucoup de choses sont réservées aux sages dans le football. Et puis il y a tout le reste, dont le hasard, qui joue un rôle important, comme dans la vie.

Il y a des carences dans la formation en Argentine ?

Aujourd’hui, il n’y a pas d’école. Mais c’est aussi la faute de ceux d’en haut. Si tu as Messi et Karadagian (un lutteur argentin, NDLR) dans ton équipe et que tu mets Karadagian, ce n’est pas la faute du formateur. L’école qu’il doit y avoir dans le football, c’est celle qui apprend aux joueurs à mieux jouer. Si tu as un commando pour attaquer la Casa Rosada (l’Élysée argentin, NDLR), qu’est-ce que tu fais ? Tu dessines un plan, il y en a un qui monte par ici, l’autre par là, un qui fait distraction et toi tu exécutes la première sentinelle. Tout le monde te regarde, mais si personne ne sait tirer, t’es dans la merde. Donc la première chose à faire, avant de parler de comment attaquer, c’est savoir ce qu’il y a à disposition. Si tu as un type qui sait piloter des avions, des tanks, qui sait se servir d’un pistolet, d’un fusil, de grenades et qu’il est rapide, alors, tu as Messi. Maintenant, si t’as un génie de la stratégie qui se pointe et qui décide de mettre un gros en soutien de Messi, que veux-tu faire… Le rôle d’un entraîneur est de protéger, et de faire grandir par la connaissance les bons joueurs, car en définitive, c’est la seule chose que les footballeurs respectent. Après, si moi, je t’ai préparé pour tirer avec un pistolet, si tu sautes bien, que tu es rapide, que tu sais conduire un tank et que l’autre arrive et te met gardien, bon… Beaucoup de joueurs acceptent, peut-être parce qu’ils veulent jouer en première division, mais j’insiste, dans une équipe, un joueur a des obligations et des possibilités. Les obligations sont celles qui marquent l’idée que tu as du jeu. Comment défendre, comment récupérer la balle, comment créer et comment conclure. Ce sont les quatre options du jeu. Pas besoin de parler chinois pour le comprendre.

Dans la pratique, ça a quand même l’air un peu plus compliqué.

Parce que le jeu, lui, est très difficile. Un jour, j’étais en train de jouer quand a débarqué Adolfo Pedernera, pour qui j’avais une grande admiration. Je l’ai vu et je voulais tout faire, je courais dans tous les sens. Il a sifflé, m’a appelé et m’a dit : « Gamin, ce jeu est très difficile, seuls ceux qui savent jouer le rendent facile. » Il était en train de me dire poliment que je faisais n’importe quoi… Beaucoup de choses sont réservées aux sages dans le football. Et puis il y a tout le reste, dont le hasard, qui joue un rôle important, comme dans la vie. Certains meurent à 35 ans, et tu te dis : « Putain, pourquoi ce type courageux est-il parti si tôt ? » Un gars marche dans la rue et se prend un pot de fleurs sur la tronche, de la même manière qu’un attaquant à cinq mètres du but tire sur le poteau, juste avant que l’avant-centre adverse reprenne un centre pourri de la nuque pour faire le 1-0. C’est comme ça. Mais ce truc du résultat qui prime, c’est une lâche infamie. Pourquoi on joue mal ? Parce qu’on ne connaît rien ! Il ne suffit pas de se mettre au bord du terrain et de crier : « Jouez ! » Ça, le serveur d’un bar peut le faire, il n’y a pas besoin d’être entraîneur. Donc comme ils ne savent pas, ils parlent de ça, de gagner, ils disent qu’il faut gagner. Mais gagner et perdre, c’est ce qu’il y a de plus normal dans le football. Simeone, par exemple, je ne veux pas lui tomber dessus, c’est un bon gars, mais il va jouer de mieux en mieux parce qu’il sait qu’il doit mieux faire. Parce que quand il perdra en jouant mal, il va se faire massacrer. Si on veut l’aider, Simeone, il faut lui dire qu’il peut mieux jouer. Là, dans ses discours, il parle plus d’effort et de sacrifice que de talent. Il se base là-dessus. C’est aussi une idée. Je ne sais pas comment il travaille, mais il a des phrases très confuses… Ce truc du couteau entre les dents ou le fait que le sacrifice soit la seule chose non négociable… C’était quoi, le sacrifice de Romário ? Mettre 40 buts. Maintenant, si tu veux qu’il se sacrifie d’une autre manière, au lieu d’en mettre 40 il t’en mettra peut-être 10. J’ai un taré ici qui mesure les courses de chaque joueur. Du coup, je lui dis : « Ne me dis pas combien de kilomètres ils courent, mais combien ils en font quand l’équipe a le ballon. » Il m’a dit que tous les joueurs couraient trois fois moins quand l’équipe avait la possession de balle. Parfois, ils ne courent pas parce qu’on ne leur a pas inculqué. Si j’envoie une transversale de 40 mètres au latéral gauche et que je le laisse seul, je dois courir 40 mètres pour venir l’aider. Mais si je fais 20 mètres, qu’un autre en fait 10, qu’on monte avec lui, on peut tous l’aider. Après, s’il perd la balle tout seul, bon, on lui casse la gueule. (Il se marre.) Là, tout le monde mesure l’effort lié à la récupération et à l’interruption du jeu. Mais combien de mètres parcourt le défenseur central de l’Atlético ? La moitié de ce que parcourt Griezmann, probablement. Et c’est bien, ce sont des obligations. Mais qu’on arrête de dire : « Il faut courir. » Non, il faut bien jouer et courir ce qu’il faut. Personne n’imagine Godín monter à chaque fois que son équipe attaque. Il reste derrière et se contente de courir dans sa zone. Mais Griezmann, lui, on l’imagine très bien venir aider à la récupération, parfois même jusque dans sa surface. On doit tous se battre, d’accord, mais on doit aussi tous jouer.

Vous avez évoqué Romário. Il vous fascine, lui, non ?

Totalement. Je l’ai dirigé une fois lors d’un match de charité. Après la rencontre, on était allés dîner avec Valdano, Latorre et Valderrama. À un moment, Romário me regarde et me dit : « Mister, j’ai mis 40 buts au Barça, en jouant avec des ânes, mais si j’avais joué avec Valderrama, j’en aurais marqué 80 ! » Carlos lui avait mis trois caviars. Un beau fils de pute lui aussi, mais Romário, c’était vraiment un phénomène. Il enchaînait les feintes de frappes et ne tirait aux buts qu’une fois que les défenseurs étaient à terre. Quel fils de pute ! Quel joueur, madre mía ! Il n’y en a plus des comme ça. Aujourd’hui, les attaquants mettent des grosses frappes dans la surface de réparation. Je n’ai jamais vu Romário tirer en force, jamais.

Je vois des choses qui me rendent heureux. Mais d’un autre côté, c’est effrayant la quantité de personnes qui disent n’importe quoi.

À une époque, vous vouliez qu’une couronne soit créée pour les rois du football…

(Il coupe.) J’ai rêvé de ça quand tous les grands joueurs étaient encore en vie. En gros, j’avais imaginé une dynastie, avec 20 princes, dans lesquels il y aurait Platini, Puskás et compagnie, et un roi indiscutable, par époque. Le premier souverain, Di Stéfano, aurait refilé sa couronne à Pelé, qui l’aurait transmise à Cruyff qui l’aurait donné à Maradona… Avec ce système, Diego devrait aujourd’hui couronner Messi. Au départ, quand j’ai imaginé ça, il s’agissait simplement d’un système à quatre couronnes. Certains comme Ronaldinho ou Ronaldo auraient pu hériter de la cinquième, mais Messi a fait preuve de plus de constance qu’eux. Actuellement, c’est le meilleur du monde, il n’y a pas de doute. Moi, je distingue quatre catégories de joueurs : les bons, les très bons, les excellents et les magiques. Messi est magique. Mais dans la catégorie des excellents, le meilleur de tous reste Iniesta. Il a de la magie, hein, mais il a préféré mettre son football à disposition des autres. S’il n’avait pas participé autant à la récupération et à l’élaboration des actions des autres, peut-être que ça aurait été différent. Dans la zone de gestation et de définition, Messi peut faire ce qu’il veut. Mais ce que faisait Iniesta derrière lui, c’était un truc de fou.

À 80 ans, vous prenez toujours le même plaisir à analyser le football ?

Je vois des choses qui me rendent heureux. Mais d’un autre côté, c’est effrayant la quantité de personnes qui disent n’importe quoi. Les gens, en général, se battent pour être à l’écran. Les médias alimentent ce triomphalisme, ce culte du succès insupportable. Une gonzesse se montre à poils et devient de suite une vedette. Mais pourquoi ? Le plus triste, c’est que c’est exactement la même chose dans le monde du football, c’est pareil. Heureusement qu’il y a encore des types comme Almirón ou Coudet. Eux restent terriblement humbles avec le succès. Les victoires ne les blessent pas à mort, contrairement à ceux qui ont marqué un but en 1950 et qui continuent encore à le raconter. Être bon dans l’Argentine d’aujourd’hui, c’est éprouver une solitude épouvantable. C’est triste qu’ils aient à se battre contre la vanité des médiocres et contre une société vendeuse de fumée, où personne n’a la moindre idée de ce que signifie culturellement le football en Argentine. En France, quand ils ont eu des soucis avec le sport, ils ont mis en place des comités avec des philosophes, des journalistes, des sportifs, ils ont créé le droit au sport, quelque chose de merveilleux. Ici, le secrétaire des sports est Carlos Mac Allister, un ancien latéral… Un secrétariat des sports, quoi… Ça ne devrait même pas exister. Le sport doit avoir un ministère. Dans un pays sérieux, ce serait comme ça.

La France a toujours bien joué au foot.

Le football français, vous en pensez quoi ?

La France a toujours bien joué au foot. Ces deux-là, ils jouaient bien ou pas ? (Il montre une photo encadrée sur laquelle il se trouve avec Di Stéfano, Giresse et Platini.) Ce qu’ils ont beaucoup amélioré, c’est surtout la relation avec le public. Avant, les Français ne s’intéressaient pas au football. À Marseille, si, là-bas ils ont toujours été fans. Ce premier titre mondial, cette ouverture qu’a connue le football européen leur ont fait beaucoup de bien. Il y a beaucoup d’argent. Mais ils ont toujours bien joué. Même Deschamps jouait bien au ballon, c’est dire…

Est-ce qu’aujourd’hui, on joue mieux qu’a votre époque de joueur, par exemple ?

Je vais répondre la même chose que Pedernera m’a dite un jour. « Difficile de se faire une idée, mais tout ce que je vois, je l’ai déjà vu, et ce que je voyais avant, je ne le vois plus. » Dire que le Barça a révolutionné l’histoire du football, c’est ne pas avoir connu la Maquina de River Plate, ou Micheli, Cecconato, Lacasia et Cruz (célèbre attaque d’Independiente et de la sélection argentine, NDLR), qui en ont mis six au Real. Aujourd’hui, il y a une petite brise… Les équipes ne se contentent plus d’être à la réception des seconds ballons, parce qu’il n’y a pas deux ballons sur le terrain, mais un seul… Les seconds ballons… Encore une belle connerie, tiens…

Propos recueillis par Aquiles Furlone

Interview initialement parue en décembre 2018, dans le hors série spécial Argentine (HS16).