- Ligue 1

- J8

- Marseille-Le Havre

« Partir au Moyen-Orient, c'est la facilité »

Disparu des radars depuis deux saisons, Abdoulaye Touré aurait pu aller prendre un gros chèque au Moyen-Orient cet été. À la place, l'ancien Nantais (29 ans) a décidé de se relancer en Ligue 1 et d'aider Le Havre à se maintenir dans l'élite. Entretien avec un mec heureux de reprendre goût au football.

Ta signature au HAC a surpris plus d’une personne. Comment ça s’est fait ?

En 48 heures, c’était réglé. Ma priorité était de revenir en France, parce que je sortais de deux saisons compliquées à l’étranger. Il fallait se relancer, donc revenir en Ligue 1, un championnat que je connais parfaitement bien. Le HAC est le club qui m’a montré le plus d’intérêt. Je savais que ça allait faire parler, et que beaucoup n’allaient pas comprendre cette signature, mais je suis quelqu’un qui ne doute jamais. Je suivais déjà ce qu’ils faisaient la saison dernière, et c’était très cohérent. Je n’ai pas parlé plus que ça avec Mathieu Bodmer, mais il en a fallu très peu avec lui pour se laisser convaincre, il connaît vraiment le football.

Je ne suis pas venu uniquement pour ramener de l’expérience dans un vestiaire, comme j’ai pu l’entendre.

Il est la pièce maîtresse du renouveau du Havre.

Il s’exprime très bien, il a une vision du football qui colle au mien. Lorsqu’il était commentateur chez Prime Vidéo, j’aimais bien l’écouter. C’est la définition même d’un directeur sportif parce qu’il sait où aller. Il ne prend pas les joueurs au hasard, tout est planifié, tout est sur le long terme, tout a du sens. Son discours est cohérent avec ce qu’il se passe sur le terrain. C’est une des raisons de ma satisfaction d’avoir signé ici. En plus, le club a eu une approche qui m’a fait du bien. Ils ne se sont pas dit qu’il fallait prendre le temps avec moi sous prétexte que je sortais de deux saisons sans beaucoup jouer. Ils m’ont tout de suite montré que mon profil correspondait à ce poste, et qu’il fallait vite être opérationnel. Je ne suis pas venu uniquement pour ramener de l’expérience dans un vestiaire, comme j’ai pu l’entendre.

Tu es devenu incontournable ces dernières semaines dans le onze de départ de ton équipe. Tu t’attendais à ce que ça se fasse si vite ?

Franchement, non. Deux ans sans jouer, c’est énorme, puis je connais mon corps, donc démarrer la saison titulaire m’aurait mis une balle dans le pied. Malheureusement, Oussama Targhalline s’est blessé, et j’ai intégré le onze face à Brest. Je ne m’attendais pas à ce que ça arrive si tôt, mais il fallait être opérationnel, et depuis, j’ai très bien saisi ma chance. J’enchaîne les matchs, mais je ne suis pas encore à 100%. Je veux montrer plus. Ça m’avait tellement manqué de voir des stades pleins, de célébrer des buts avec des coéquipiers. Je veux tout donner pour le club.

La grosse force du HAC est d’avoir plusieurs profils différents, tant par l’âge que par le parcours et la culture, mais de réussir à les faire matcher. Que ce soit Kuzyaev ou Kechta par exemple, ce sont deux joueurs intelligents et qui aiment le ballon.

Tu évolues au milieu autour de joueurs comme Daler Kuzyaev, international russe de 30 ans, mais aussi Yassine Kechta, 21 ans, qui est formé au club et qui découvre le haut niveau. Quelle relation as-tu avec ces joueurs qui ont des profils très différents.

Ça se passe naturellement. La grosse force du HAC est d’avoir plusieurs profils différents, tant par l’âge que par le parcours et la culture, mais de réussir à les faire matcher. Que ce soit Kuzyaev ou Kechta par exemple, ce sont deux joueurs intelligents et qui aiment le ballon. Nous avons un coach qui nous laisse globalement libres. C’est-à-dire qu’on peut se retrouver avec un six, deux huit, mais aussi deux six, un huit. On parle le même football et on va tous dans le même sens. Je trouve que techniquement et tactiquement, on répond plus que présent, on peut être fiers de notre début de saison.

Après le match gagné face à Clermont le 24 septembre (2-1), on t’a vu donner ton maillot à un très jeune supporter. C’est important pour toi de faire plaisir aux enfants ?

Je sens qu’il y a une approche très bienveillante du public havrais à mon égard. En plus, ils font beaucoup de bruit, je suis agréablement surpris. Beaucoup ne me connaissaient tout simplement pas, ils me découvrent. Je n’ai jamais triché de ma vie sur un terrain, j’appelle toujours à l’union. Je peux t’assurer une chose, sans le public, c’est dur de créer quelque chose de cohérent sur le terrain. Quand j’ai vu ce petit avec sa pancarte, c’était une évidence de lui donner mon maillot. J’ai été à sa place, et à son âge, juste un signe de la main d’un joueur professionnel me marquait. Il n’y a rien de plus beau que de donner le sourire à un enfant. Prendre une photo, donner un maillot, ça nous prend quelques secondes qui offrent un souvenir parfois à vie à un supporter. Comment refuser ?

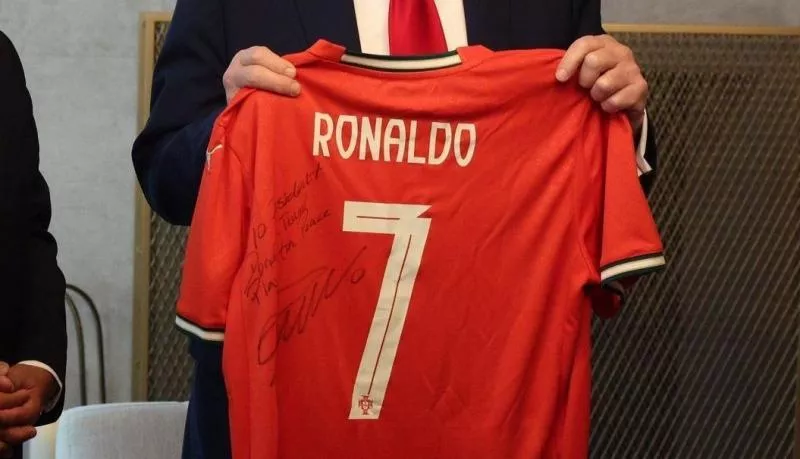

Si ta signature au HAC a pu surprendre, c’est parce que tu sors de deux saisons compliquées du côté de Karagümrük, mais surtout au Genoa. Tu regrettes d’avoir choisi l’Italie après le FC Nantes ?

Aucunement. J’avais rejoint le Genoa alors que j’étais avec la réserve du FC Nantes. J’avais plusieurs offres, mais ma priorité a toujours été le projet sportif. Ils me voulaient depuis des années, c’était une évidence à l’époque d’y signer. Au départ, ça se passait bien malgré le manque de résultats, mais le changement de coach et de direction en cours d’année a été compliqué. J’ai dû subir pendant des mois.

Qu’est-ce que tu entends par subir ?

Disparaître des radars du jour au lendemain, ce n’est pas évident. Le nouveau coach a rasé la quasi-totalité du onze titulaire, a tout misé sur le recrutement de nouveaux joueurs. Je savais que quoi que je fasse, c’était mort. Je suis parti en prêt à Karagümrük en Turquie, et le simple fait de pouvoir vivre à Istanbul quelques mois, ça m’a fait un bien fou. J’ai eu le Covid là-bas, ce qui a compliqué les choses, mais c’était une belle expérience. Quand je suis revenu au Genoa en Serie B, on m’a vite fait comprendre qu’il fallait que je parte. Ils ne me faisaient pas jouer, mais demandaient des sommes conséquentes pour me vendre, ce qui freinait les clubs. Je me suis retrouvé dans un loft à l’italienne.

J’ai eu des touches au Moyen-Orient, en Ligue 1 et en Ligue 2. Je voulais montrer que je n’étais pas mort, montrer aux personnes que je ne lâche pas. Le Moyen-Orient, c’est la facilité, mais moi, je suis un compétiteur.

À quoi ressemble un loft à l’italienne ?

J’étais seul pendant deux mois dans un vestiaire, avec un préparateur physique. Ils essayaient de me pousser à la faute et de me faire péter les plombs, sauf que ça ne fonctionne pas avec moi. Le matin, on me disait parfois que j’allais m’entraîner avec le groupe, puis dix minutes plus tard, ils changeaient d’avis et je me retrouvais seul, en salle. Quand j’y pense, c’était du harcèlement. Mais en Italie, les joueurs ne sont pas protégés comme en France. Je savais que des offres allaient arriver, il fallait bosser. J’ai eu des touches au Moyen-Orient, en Ligue 1 et en Ligue 2. Je voulais montrer que je n’étais pas mort, montrer aux personnes que je ne lâche pas. Le Moyen-Orient, c’est la facilité, mais moi, je suis un compétiteur.

Tu étais suivi de près par des clubs de Premier League, Bundesliga et Liga lorsque les choses se passaient bien à Nantes. Tu regrettes de ne pas être parti au bon moment ?

Ma carrière aurait pu être différente, mais ce que beaucoup n’ont pas compris, c’est que je n’avais pas forcé pour rester avec Nantes, c’est le club qui ne m’avait pas lâché. J’avais des offres très intéressantes, j’avais demandé à partir. Je voulais être propulsé au niveau supérieur, et rapporter de l’argent à mon club formateur. Je suis quelqu’un de droit, qui respecte l’institution, donc je ne voulais pas aller au clash avec la présidence, qui n’avait pourtant pas tenu sa parole. Je pouvais signer à West Ham, Séville, Valence, Porto… Ils auraient forcément pu payer la somme qu’il fallait.

Le FC Nantes flirte dangereusement avec le maintien ces dernières saisons. Qu’est-ce qu’il manque pour trouver une vraie stabilité ?

Un projet sportif clair, et une vision à long terme. Tu ne peux pas gagner une Coupe de France et jouer le maintien la saison suivante ! Il faut que tout le monde aille dans le même sens, et à Nantes, ce n’est pas le cas. Il n’y a pas de continuité, les bonnes saisons ne s’enchaînent pas. Nantes est une ville top, avec de magnifiques supporters, un beau stade, une histoire. Il y a tout pour faire de belles choses, donc c’est dommage.

Conceição a révolutionné le club. Je me souviens qu’il avait supprimé le sucre, instauré le petit-déjeuner obligatoire à la Jonelière, c’était la pesée tous les jours et si tu avais pris plus de 500 grammes, tu partais courir.

Tu fais partie de ceux qui pensent que Waldemar Kita est l’unique responsable de cette instabilité ?

C’est le patron, donc les yeux sont rivés sur lui, mais en même temps, je me demande si beaucoup de présidents auraient investi autant qu’il l’a fait. Le problème est plus global. Il faut changer la mentalité à chaque étage. Un projet sportif, ce n’est pas seulement le terrain. Trop souvent, l’ambiance est malsaine, c’est compliqué pour les joueurs. Les supporters sont la force de ce club, ils ont le droit d’être face au président, et franchement, on les comprend, mais le souci c’est que ça affecte les mecs sur le terrain, ça nuit au groupe.

Tu as connu énormément d’entraîneurs au FC Nantes. Comment on s’adapte à cela quand on est joueur ?

C’était hypercompliqué. Il fallait constamment s’y faire. Tu arrivais un matin à la Jonelière, c’était un entraîneur portugais, puis italien, puis français… Des méthodes différentes, des mentalités différentes, c’était enrichissant, mais usant. C’était que des choix à court terme. Je suis ravi de voir que c’est désormais Pierre Aristouy le coach. Il est de la maison, peut s’inscrire dans la durée. Je ne comprenais pas qu’il soit déjà sur la sellette en début de saison. Il a sauvé le club, les joueurs lui font confiance, faut le laisser bosser, c’est lâche de le décrier. On parle de cohérence, ce que fait Pierre l’est largement.

Parmi tous ces entraîneurs, lesquels aurais-tu aimé voir sur le long terme au club ?

Sérgio Conceição et Claudio Ranieri sans aucun doute, même si c’est deux styles opposés. Conceição a révolutionné le club. Je me souviens qu’il avait supprimé le sucre, instauré le petit-déjeuner obligatoire à la Jonelière, c’était la pesée tous les jours et si tu avais pris plus de 500 grammes, tu partais courir. Parfois, les lumières étaient éteintes sur le terrain, il se faisait tard, mais on devait continuer à jouer dans le noir tant qu’on n’avait pas compris ce qu’il nous demandait. Il a déjà été joueur, donc il comprenait directement nos ressentis. Si tu étais investi, tu pouvais partir à la guerre avec lui. Ranieri était plus calme, mais c’était le top tactiquement. Tout était minutieux, calculé, à l’italienne. Il t’apprend que les détails te font gagner un match.

Pour en finir avec le FC Nantes, tu as vécu de près la perte de ton ami Emiliano Sala. Tu peux nous parler de cette période ?

Tout était sombre. J’avais perdu le sourire, je n’étais plus heureux, et ça a duré longtemps. Tu vois toujours les gens autour de toi perdre des proches, tu as l’impression que tu ne le vivras pas. Quand ça arrive, c’est un coup de massue. Emiliano était mon ami. Il adorait taquiner, mais détestait se faire chambrer. Quand il marquait, on célébrait ensemble, j’espère qu’il est heureux de tout là-haut.

Je prenais le petit-déjeuner au club, et Nicolas Pallois, qui était très proche d’Emiliano, m’a dit doucement à l’oreille qu’il n’y avait pas de nouvelles de l’avion. Mon cerveau est resté figé pendant cinq secondes, j’ai lâché mes couverts, complètement sonné.

Comment avais-tu appris la nouvelle ?

Je prenais le petit-déjeuner au club, et Nicolas Pallois, qui était très proche d’Emiliano, m’a dit doucement à l’oreille qu’il n’y avait pas de nouvelles de l’avion. Mon cerveau est resté figé pendant cinq secondes, j’ai lâché mes couverts, complètement sonné. Je connaissais son agent et je l’avais appelé dans la foulée. Lorsqu’il m’avait confirmé qu’il y avait une anomalie, et que par la suite, tout le monde l’avait su sur les réseaux, c’était le début d’un cauchemar. C’était malsain, les médias venaient en nombre à la Jonelière, mais ce n’était pas bienveillant. Je n’oublierai jamais ce jour de ma vie. Pour l’anecdote, la veille de son départ, il était venu nous dire au revoir. Nous avions fait une photo de groupe, j’étais le seul à qui il tendait le bras. Il voulait qu’on prenne une photo tous les deux, mais après avoir pris ma douche, j’étais parti, puis c’est une fois sur la route que je me suis rendu compte que j’avais oublié Emi… Naïvement, je me disais qu’on aurait d’autres occasions de prendre cette fameuse photo…

Pour revenir à un sujet plus gai, tu es quelqu’un de très apprécié dans ton quartier de Malakoff (Nantes). Quel rôle ça joue dans ta grosse force mentale ?

Malakoff, c’est un pilier, mon baromètre. J’ai une chance unique, d’avoir grandi dans une ville, puis d’avoir porté le brassard de capitaine du club phare de celle-ci. À part Mamadou Sakho au PSG, je ne sais pas si beaucoup ont eu cette opportunité, c’est beau. Quand j’arrivais à la Beaujoire, j’étais Abdoulaye le footballeur, mais au quartier, je redevenais Abdou, Monsieur Tout-le-monde. Quinze ans plus tard, je traîne avec les mêmes personnes, ça me fait un bien fou. Si tu ne sais pas où tu vas, rappelle-toi d’où tu viens, c’est ma philosophie. Je ne vais pas te jouer la carte du footballeur qui dit qu’il a tellement souffert, beaucoup en font trop. Moi, je suis seulement fier et heureux d’avoir grandi dans ces conditions malgré tout.

Le quartier ne t’a pas apporté que du positif. En 2014, tu as reçu des coups de couteau au niveau de la cuisse. As-tu eu peur pour ta carrière ?

Quand ça t’arrive, tu ne penses pas au foot, mais à ta vie. J’étais tranquillement dans une voiture quand une trentaine de personnes ont débarqué. C’est arrivé parce que ça devait arriver. J’étais au mauvais moment au mauvais endroit. Je n’étais pas la cible. À Nantes, je peux me déplacer où je veux. Dans les quartiers, malheureusement, ces choses existent. Il y a des hauts et des bas, ce n’est pas pour ça qu’il faut s’en aller. J’entends beaucoup de gens dire que quand on réussit, il faut partir. Je ne suis pas d’accord, il faut être source d’inspiration et améliorer les choses.

Tu as fait le choix en début d’année de jouer pour la sélection guinéenne. À 29 ans, qu’est-ce qui t’a motivé à faire ce choix ?

Beaucoup de choses ont changé positivement au sein de la Fédération guinéenne. Je ne pouvais pas jouer pour la sélection sans projet collectif derrière. Il fallait faire progresser le football guinéen, faire rêver le peuple. Je ne voulais pas faire partie de ces joueurs africains qui connaissent une dizaine de sélections, et qui coupent des mois, en attente de changement. Il faut être fier de représenter une nation, ne pas y aller pour y aller. Aujourd’hui, je trouve que l’on a une belle équipe. Le fait que des binationaux comme Serhou Guirassy, Morgan Guilavogui, Mouctar Diakhaby, Mohamed Bayo choisissent la Guinée, va pousser d’autres joueurs à suivre ce chemin. On pense très fort à la CAN 2024. Si je peux jouer ma première compétition internationale, ce serait beau. En Afrique, le rêve est permis, à nous de créer la sensation.

Le Havre réalise un coup face à Nantes, Rennes se marre à Angers, Auxerre accable MontpellierPropos recueillis par Diren Fesli