- Interview légende

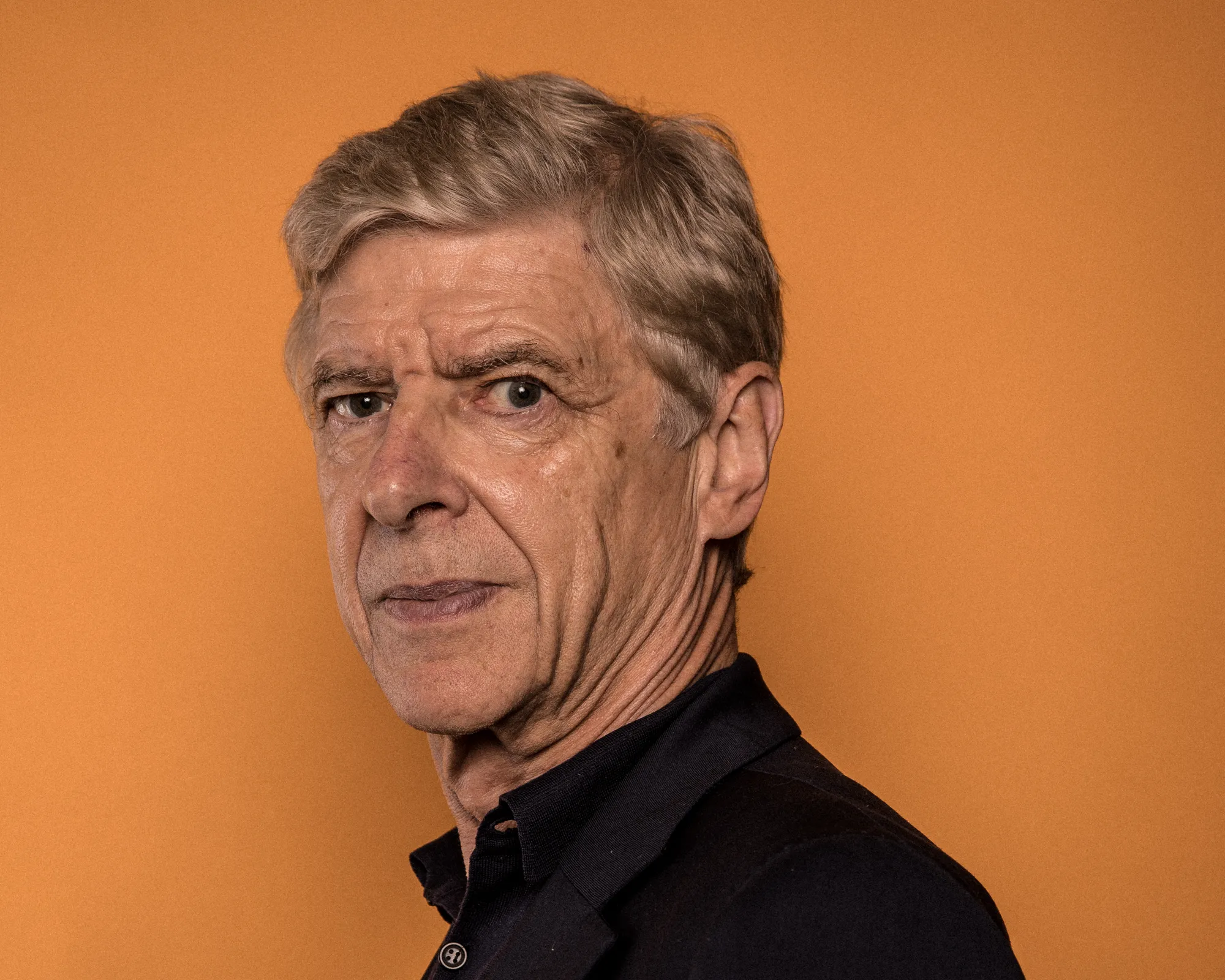

Arsène Wenger : « En regardant en arrière, j’ai découvert que j’étais un monstre »

Deux ans et demi après son (douloureux) départ d'Arsenal, Arsène Wenger retourne dans l'œil du cyclone avec une autobiographie qui retrace en détail sa carrière et ses racines alsaciennes, là où tout a commencé. Le désormais directeur du développement du foot à la FIFA revient ici sur tout ce qui le hante : son sens esthétique, l'hégémonie de la technologie, l'uniformisation du jeu, sa fixation freudienne pour la balle ronde, son héritage chez les Gunners, sa vie privée et même son enfance dans le bistro de ses parents. Entretien sans fard, tout masque tombé.

Arsène Wenger vient tout juste d’avoir 71 ans. Depuis un mois et demi, il s’entretient avec des journalistes venus d’Angleterre, d’Allemagne, des Pays-Bas, de France pour promouvoir son livre… Lui, resté si longtemps mutique, est sommé de s’expliquer à propos de sa vie, sur et en dehors du terrain. Il ressemble toujours à un pasteur anglais immémorial, à la silhouette de jeune homme, élégant et gracile. Seuls ses cheveux blancs et quelques rides opportunément dessinées attestent que le temps a passé. Il accueille dans un palace parisien, près d’Opéra. L’ancien coach d’Arsenal est resté égal à lui-même. Paradoxal et contradictoire, sans jamais refuser le débat. Il ne le dit pas, mais il a dû forcer sa nature pour coucher des mots sur une existence que le gamin alsacien qu’il a été n’aurait même jamais osé rêver. Dans Ma Vie en rouge et blanc (la couleur de tous ses clubs), Wenger ne règle aucun compte, hermétique à toute aigreur. Il défend ses positions avec force, souvent honnête, occasionnellement de mauvaise foi. Il ne cherche pas à séduire, à se donner le beau rôle. Il se présente tel qu’il est : un homme entièrement hanté par le football – jusqu’à la démence. Une posture qui lui a probablement coûté un divorce avec la mère de sa fille. Il se moque également de lui-même, raillant, de nombreuses fois, son inadaptation à la vie de tous les jours. Il exagère sans doute, mais la saillie indique que « [s]a drogue » (dixit lui-même) a tout emporté.

Au bout du compte, Arsène Wenger aura pérennisé la présence d’Arsenal au sommet du foot anglais (vingt fois dans les quatre premiers de la Premier League entre 1996 et 2018) et en Europe. Le seul entraîneur au monde à avoir perdu en finale des trois coupes d’Europe est sans doute devenu le plus grand coach de l’histoire du football français, en attendant que Zidane et Deschamps ne fassent éventuellement mieux sur la durée. Dans l’interview accordée à So Foot, il assure ne pas avoir abdiqué l’envie de s’asseoir sur un banc. Il est permis d’en douter. Qu’importe, « Arsène who ? », le savant fou qui a fait aimer les footballeurs français aux Anglais, le pionnier impavide qui a révolutionné le foot britannique 2.0 aura laissé un sillon indélébile. Pas mal pour un gamin venu de l’Alsace rurale, né sous la IVe République…

Dans votre livre (1), vous évoquez longuement vos racines alsaciennes et votre famille. Pourquoi expédier en deux lignes le fait que votre père fut enrôlé contre son gré dans la Wehrmacht pour combattre sur le front russe, comme beaucoup d’Alsaciens ?

D’abord par respect pour lui, parce qu’il ne m’en a jamais parlé et aussi parce que je ne connais rien de cette histoire. Ce qu’on a fait en Alsace pendant cette période, c’est malgré nous. Il est rentré fin 1945, il est resté un an entre la vie et la mort (il pesait alors 42 kg, N.D.L.R.). Il s’en est remis, mais il a toujours refusé de m’en parler. C’est ma mère qui l’a fait. Dans les réunions de famille, quand j’avais dix ans à la fin des années 1950, ça débordait un peu, les gens racontaient encore leur expérience militaire. Mon père, lui, n’a jamais rien dit. Cela fait partie un peu de l’histoire alsacienne.

La haine anti-allemande était très répandue après la guerre…(Il coupe.) Oui, surtout par chez nous. Il était interdit de parler alsacien pendant les récréations à l’école primaire parce que ça ressemblait à l’allemand (il a appris le français à l’école, N.D.L.R.). On nous forçait à parler français tout le temps. On était élevés dans la haine de l’Allemand, mais elle ne m’a pas affecté du tout. Je n’ai pas contracté le virus… (Sourire)

C’est le foot qui vous a rapproché de l’Allemagne, le Borussia Mönchengladbach des années 1970 ?Avec Netzer, Simonsen, Berti Vogts (il cite la moitié de l’équipe)… C’était un football dynamique, très rapide, un jeu de transition, de dépense physique aussi. À l’époque, les formations allemandes pratiquaient encore le marquage individuel, avec de grandes courses ; il y avait beaucoup d’espaces qui s’ouvraient, c’était spectaculaire à voir. Toute l’Alsace vivait à l’heure de Sportschau, l’émission du samedi à 17h45 (diffusée sur la chaîne ARD, elle existe encore). On ne la loupait pas. J’aimais la confrontation des deux styles : le Bayern et son jeu de possession déjà à ce moment-là avec Beckenbauer, Müller, Breitner, Hoeness et le Borussia et son football de contre-attaques ultra-rapides. J’étais milieu de terrain, je n’en perdais pas une miette.

Dans Ma vie en rouge et blanc, vous décrivez une famille où vous ne mangiez jamais ensemble, où vous ne parliez guère entre vous. Comment devient-on entraîneur de football professionnel dans ces conditions ?

J’ai grandi pour l’essentiel dans le bistro de mes parents. Quand tu es gamin, tu écoutes les autres, les adultes. Tu n’as pas droit à la parole. Tu as neuf, dix, onze ans, les gens parlent : « Lui, il est mauvais, celui-là, il est con, c’est un menteur. » Tu écoutes et tu essayes de comprendre pourquoi. Cela m’a donné le goût de l’aventure parce que les gens racontaient leur expérience militaire, leurs voyages, leurs histoires. C’était un bon champ d’observation psychologique et de la vie sociale, un condensé de comédie humaine avec tous ses excès avec le foot en toile de fond.

Le métier d’entraîneur est-il devenu tellement exténuant qu’il fait vieillir prématurément ?Prématurément, non. C’est l’ennui qui fait vieillir. Le job n’est pas plus stressant qu’auparavant. Le jeu a peut-être pris plus d’importance pour les gens autour qui regardent : les fans, les médias, les dirigeants… Pour le coach, cela demeure un postulat assez basique : gagner ou perdre, c’est « eux » contre « nous » …

Pourquoi avoir entrepris un voyage en Hongrie en 1974 ? Vous étiez fascinés par les grandes équipes de l’Est ? Non, c’est l’envie de comprendre le communisme. En France, il y avait de nombreux intellectuels qui les soutenaient, et je me suis demandé comment ça marchait sur un plan pratique. Je suis revenu en étant convaincu que le système ne pouvait que s’écrouler.

À cause de quoi ?Principalement parce qu’ils ignoraient l’intérêt individuel et par la faute de la corruption. Quand tu entrais dans un resto qui était vide, tu devais donner 50 balles pour qu’il te donne la meilleure place et si tu ne donnais rien, il n’y en avait pas. Quand tu voulais louer un appartement, tu devais soudoyer la personne qui s’en occupait parce que les gens ne gagnaient rien. Le prix était fixé et c’est l’État qui devait récupérer le loyer et non un particulier. Le fait d’ignorer l’intérêt individuel dévoyait un peu le système de son but initial. Un jour, j’ai voulu payer mon repas auprès d’un garçon qui venait de prendre son service, il n’a pas voulu m’encaisser parce que c’est un autre gars qui m’avait servi. Je me suis rendu compte qu’économiquement, ça ne serait pas viable.

Vous parlez souvent du football comme d’un art, d’un spectacle. De Hoodle à Bergkamp, en passant par Archavine ou Van Persie, vous avez toujours eu des joueurs élégants. D’où vous vient ce goût du « beau » , ce parti pris esthétique ?Je ne sais pas… Peut-être que c’est une forme d’exigence vers l’excellence, et j’aime aussi la définition philosophique de la beauté : l’adaptation de la forme à la fonction. Si tu fais un geste, il faut vraiment qu’il soit parfait pour être efficace. Ce n’est pas antinomique avec l’efficacité ; c’est également une forme de générosité : on partage quelque chose de beau avec les autres, avec ceux qui viennent au spectacle. Avoir l’ambition de donner quelque chose de beau me paraît l’ambition minimale à offrir aux supporters qui viennent au spectacle. On permet ainsi de faire découvrir que le sport peut être magnifique. Le sport, c’est permettre au corps de faire ce que la tête veut. C’est une forme d’intelligence assez belle. Que ce soit de la danse ou du football, c’est pareil. Ton corps répond à ce que ta tête demande.

Vous avez été obligé de transiger avec ces principes, parfois…Parce que pour survivre, il faut gagner. Même si gagner la plupart du temps s’avère être la conséquence de la qualité et de la beauté de ton jeu ; il y a des moments où la fluidité, la spontanéité de ton équipe disparaissent par manque de confiance. Tu es obligé de temps à autre de faire des compromis avec ce que tu aimerais vraiment, pour survivre…

Votre obsession monomaniaque, quasi pathologique, vis-à-vis du football, est-elle un prétexte pour rester un enfant toute votre vie ? Vous écrivez d’ailleurs qu’un entraîneur doit s’adresser au gamin qui sommeille en chaque joueur…Oui, oui, je veux rester un enfant. (Enthousiaste.) J’entends par là que l’enfant vit dans le présent, dans le ludique. Finalement, tu es venu au jeu quand t’étais gamin. L’adulte vit dans le compromis, entre ses souffrances intérieures et le monde extérieur, il est obligé d’être responsable. J’ai souvent eu l’impression que si tu ne t’adresses qu’à l’adulte, tu tues ce qui fait la beauté de ce jeu, l’initiative, l’insouciance, l’esprit d’entreprise. Tout le monde extérieur ne s’adresse qu’à l’adulte : « Il faut gagner. » On doit rééquilibrer le discours, le pousser à jouer, à entreprendre. Quand il ne joue pas, il pleure ; quand il joue, il a peur de décevoir les gens. Il faut encourager l’insouciance, évidemment. (Il se reprend.) Non, pas l’insouciance, mais le plaisir de jouer. Ça me paraît très important.

En 2007, vous disiez à So Foot adorer l’idée qu’Arthur Rubinstein donne des concerts jusqu’à ses 83 ans. Dans votre bouquin, vous laissez la porte ouverte : « En attendant peut-être de retrouver le paradis et l’enfer du métier d’entraîneur. » On a l’impression qu’en réalité, vous savez au fond de vous que vous ne repiquerez pas au truc. Déclarer ça n’est-il pas une manière de vous maintenir en vie ?

Peut-être que vous avez raison. (Il rit.) Je vous concède, c’est vrai, que c’est une façon de rester en vie, mais je suis moins convaincu que vous que je ne vais pas redevenir entraîneur. Après, c’est vrai qu’il y a la fameuse barrière de l’âge que tu ne peux pas éviter. Pas tellement à mes propres yeux, parce que pour l’instant, touchons du bois, j’ai la santé, mais à ceux des autres, pour qui t’es un vieux. C’est marrant, c’est une discrimination autorisée, celle-là.

Il y a treize ans, vous disiez également : « Le vrai moteur de ma vie, c’est l’idée que demain, je vais être meilleur qu’aujourd’hui. Dès que je perdrai cela, je serai mort dans mon métier et dans mes aspirations dans l’existence. » Deux questions en une : êtes-vous toujours vivant ? Avec ce genre de posture, vous devez adorer Rafael Nadal ?

Je vous rassure, je suis bel et bien en vie. J’essaie encore de m’améliorer et je dois dire que je n’y arrive pas tous les jours, mais j’essaye. Pour la seconde partie de la question, j’ai une passion pour Rafael Nadal. J’ai lu une interview où il expliquait qu’« il faut toujours s’entraîner avec l’idée de devenir sans cesse meilleur. Si je n’ai plus ça, je perdrais ma motivation ». Ce que j’admire le plus, c’est qu’il arrive à maintenir un degré de vigilance contre des adversaires classés cent-cinquantième mondial. Il a conservé cette humilité incroyable malgré le temps qui passe.

Vous avez refusé des clubs (Barça, Real, Juve, Bayern, PSG) et des sélections (France, Angleterre, Japon) pour aller au bout de vos contrats avec Arsenal. Vous faites remarquer que vous êtes le coach resté le plus longtemps à Monaco (1987-1994 (2)). Cela vous vient d’où, ce besoin impérieux de durer ? Vous êtes comme Michel Drucker, c’est une obsession des gens nés dans les années 1940, cette volonté de s’inscrire dans le temps ? Ou vous saviez que partout ailleurs, vous n’auriez pas la même latitude que chez les Gunners…

Pour Monaco, j’en parle parce que personne ne le sait. Il y avait déjà une certaine forme de longévité en moi. J’ai exercé mon métier avec l’idée que je n’aurais pas pu avoir la même liberté ailleurs. Je n’aurais pas pu faire au Real ce que j’ai fait à Arsenal. Ai-je l’obsession de durer ? Pas vraiment, mais en même temps, je me souviens de mon père me disant en Alsace : « Si tu signes, tu assumes. Tu vas au bout de tes contrats. » Quand on donne sa parole, on donne sa parole. Peu importe ce que tu es payé ; j’ai donc fait ça sans trop réfléchir. Peut-être avec un certain manque de lucidité parce qu’à un certain moment, faut peut-être dire « bon, ça va » . J’étais comme ça…

![]()

Dans le livre, vous évoquez les sumotoris japonais et le fait qu’ils soient jugés au bout du compte autant sur leurs performances que sur leur attitude en dehors du cercle de combat. N’est-ce pas encore une fois contradictoire avec votre réputation avérée de mauvais perdant et votre besoin d’en découdre avec le reste du monde ?Non, pas du tout. Pendant la compétition, j’ai toujours respecté les règles, je n’ai jamais triché, ni dopé ou corrompu qui que ce soit, ni obligé un joueur blessé à entrer sur le terrain. Durant toutes ces années, j’ai exercé mon métier, ma passion avec une certaine éthique, même si j’ai dû lutter contre certaines injustices, sur et surtout en dehors du terrain.

À ce propos, vous ne consacrez que quelques lignes à la corruption qui sévissait dans le football français au tournant des années 1980-1990, qui vous a probablement coûté quelques titres à Monaco. Vous conseillez « à ceux qui savent de parler ». On suppose que vous vous adressez à certains de vos anciens joueurs. Saura-t-on un jour la vérité ?

J’aimerais bien, mais quand tu accuses, il faut avoir des preuves. À l’époque, la suspicion créait un climat terrible. Il y a eu des faits avérés et ça a été l’affaire VA-OM. Pour le reste, je n’en sais pas plus que vous. Je ne connais que ce que vous avez sans doute entendu. Je n’en sais pas plus.

Aujourd’hui, la plupart des mille meilleurs joueurs du monde évoluent en Europe. À part peut-être certaines sélections africaines et quelques équipes d’Amérique du Sud comme le Chili de Bielsa de 2010, il y a une uniformisation du jeu, tout le monde joue de la même façon, un truc presque militaire… Comment en réchapper ?La convergence des moyens financiers a créé la concentration des meilleurs footballeurs dans un petit nombre de clubs. Le développement de l’information a favorisé une uniformisation dans la manière de penser, de jouer qui s’est traduite, par exemple, par ce goût du pressing, du contre-pressing… Tout le monde parle, pense et joue pareil, il y a des modes… Ce jeu standard a enlevé une des grandes beautés de notre sport, son côté imprévisible. Qui aujourd’hui va devenir champion d’Italie ? La Juve. Champion de France ? Le PSG. Qui sera champion d’Allemagne ? Le Bayern.

On vit dans une époque dominée par la technologie. Du coup, certains champions ressemblent à des machines, des robots (Djokovic, Froome, Klitschko, Ronaldo…). Y-a-t-il encore de la place dans le foot d’aujourd’hui pour des Xavi, des Iniesta, des Giresse ou des Mesut Özil ?Je dirais que le football des dix dernières années s’est surtout « physicalisé ». On est allés vers la bête explosive et la puissance. En même temps, cette augmentation des valeurs physiques a créé une défense beaucoup plus compacte. La distance entre les joueurs en phase défensive a diminué, ce qui donne moins d’espace de création. Ainsi, les non-athlètes ont été exécutés et expulsés du jeu. Le football souffre aujourd’hui d’un manque de créativité, les artistes ont disparu. Je réfléchis un peu pour qu’ils ne meurent pas. Il faudrait peut-être édicter une loi un peu plus permissive sur le hors-jeu pour faire de nouveau reculer la défense, pour que les joueurs créatifs aient plus d’espace pour s’exprimer.

CR7 est un super-athlète et un buteur d’exception, mais appartient-il à la caste des seigneurs du jeu, les Di Stéfano, Puskás, Pelé, Cruyff, Maradona, Zidane et Messi ?Ses chiffres sont indéniables. (Une pause.) Ce n’est pas un grand créateur. Je dis souvent que Ronaldo, c’est l’athlète-footballeur, et Messi, l’artiste d’exception, c’est la différence entre les deux. Après, chacun préfère l’un ou l’autre. Quand on aime le jeu, on préfère l’artiste. Le créatif te fait découvrir des choses que tu ne vois pas, que tu n’as même pas envisagé depuis les tribunes. C’est plus fin, même si je ne nie pas la qualité du Portugais. Je crois simplement que le football a évolué vers le style Ronaldo. Cela ne veut pas dire qu’il faut éliminer les créatifs. Les règles doivent évoluer pour rendre le jeu plus spectaculaire, plus beau à voir.

Il se dit justement que vous réfléchissez à de nouvelles règles. Pouvez-vous nous en dire plus ?Ce qui m’anime, c’est de rendre le jeu plus juste, plus aéré, plus spectaculaire. J’aimerais faire évoluer la règle du hors-jeu : vous pourriez rester « en jeu » tant qu’une partie de votre corps même infime soit sur la même ligne que le défenseur. Cela obligerait les défenseurs à reconsidérer leur façon de préserver leur camp. Sur corner, la balle pourrait sortir avant de revenir en jeu sans que ne soit sifflée une remise en jeu aux 5,50 mètres. Ça ouvrirait de nouvelles options devant le but. On pourrait aussi avoir la possibilité de jouer un coup franc pour soi-même. Enfin, je souhaiterais qu’on puisse jouer la touche au pied, mais seulement dans son propre camp, ça accélérerait le jeu. Cela deviendrait un avantage, alors qu’aujourd’hui, c’est plutôt un handicap, vu que tu joues à un de moins.

Depuis toujours, vous rationalisez tout dans votre travail. Vous avez constamment voulu « créer un environnement favorable à la performance » et en même temps réduire au maximum la part d’impondérables. N’est-ce pas contradictoire avec l’essence même d’un jeu, par nature aléatoire ?

Peut-être. J’ai surtout voulu mieux comprendre le monde qui m’entoure, ça me rassure. Comme je n’avais pas trop confiance dans la qualité de mes décisions, j’ai essayé de rationaliser mes choix. Je me disais souvent que l’avenir du joueur était en jeu et que si j’en savais un peu plus, ce serait mieux. J’ai également devancé l’évolution de la société à ce niveau-là. Quand j’étais jeune, je devais me battre pour avoir l’information ; quand je rentrais chez moi avec un bon bouquin, j’étais le plus heureux des hommes. Aujourd’hui, c’est l’inverse, il faut faire le tri, sélectionner les deux, trois informations qui vont t’aider à comprendre ce que tu cherches. Ce qui ne veut pas dire qu’il faille se faire dominer par les scientifiques. Aujourd’hui, il y a un tel afflux de chercheurs dans les clubs qu’ils prennent le pouvoir, c’est un vrai danger. L’entraîneur qui est dos au mur, stressé, ils lui disent : « Il faut faire reposer celui-là, ménager tel autre. » C’est là que l’entraîneur ne doit pas céder et prendre la décision finale, mais ça peut également lui permettre de mieux comprendre le monde dans lequel il vit.

Vous trouvez qu’on fait trop confiance aux datas ? Je pense que la tentation est de trop les considérer et de prendre des décisions en leur nom.

Avez-vous douté d’être un grand entraîneur ?Tout le temps et même encore aujourd’hui.

On dirait que derrière cette volonté de parer à toute éventualité, il y a cette idée que le travail résout tout, qu’il est une réponse à tous vos doutes…Si vous avez des enfants, vous allez les encourager à bosser. Le travail n’est pas la réponse à tous les problèmes, mais le talent sans effort ne mène à rien. Prenons l’image d’une bouteille que vous devez remplir et imaginons que la bouteille, c’est la vie. À l’intérieur, je mets d’abord mon talent ; ensuite, je regarde à quel niveau je suis. (Il mime le fond de la bouteille.) « Putain, il me reste des trucs à remplir. » Il y a pas mal d’espace pour finir de remplir la bouteille, je mets donc beaucoup de travail et pour finir, j’y inclus la chance. Je le reconnais, j’ai travaillé d’arrache-pied et j’ai eu beaucoup de chance, finalement.

Dans le cinéma américain des années 1990 – Scorsese, Michael Mann, De Palma, etc. –, il y a cette idée récurrente que pour être une pointure dans son business, il faut sacrifier sa vie privée…(Il coupe.) Moi, je n’étais pas doué. Certains doivent y arriver. Au bout du compte, je n’ai pas consacré assez de temps à ma vie privée, à ma famille. Je fais un métier de célibataire. D’abord parce que ce job te dévore et, ensuite, parce qu’il faut être capable de faire ses valises pour partir en Chine, au Japon ou n’importe où dans le monde, si tu n’as pas de travail. Quand t’as des enfants et une famille, c’est beaucoup plus dur.

Quand même, vous exagérez, parfois… En décembre 1994, vous êtes au Brésil pour recruter des joueurs pour le Nagoya Grampus. Vous décidez de rester pour assister à un Brésil-Serbie alors que votre femme vous attend en Alsace chez vos parents pour fêter Noël…Je dis souvent, notamment dans mes conférences, que j’ai découvert en regardant en arrière que j’étais un monstre quelque part. Je voulais observer Dragan Stojković qui était le sixième étranger à Nagoya, me rendre compte de ce qu’il avait dans le ventre et discuter avec lui, mais j’aurais pu le voir en janvier.

Ça ne vous effraie pas, rétrospectivement ?Non. (Il se marre.)

![]()

Vous êtes un ardent partisan de la VAR. Vous y êtes favorable parce qu’elle est supposée résoudre les injustices, mais ce n’est pas toujours le cas, il n’y a qu’à voir le dernier Everton-Liverpool. N’est-ce pas encore une fois un moyen de vous rassurer contre les aléas du jeu ?J’ai besoin de l’être. J’ai beaucoup souffert de décisions iniques. Perdre, c’est déjà difficile, mais perdre sur des coups de sifflet injustes, c’est pire. Essayons de réduire les erreurs d’arbitrage. Pour moi, la main de Maradona, ce n’est pas la main de Dieu, mais celle du diable. Avec la VAR, elle n’aurait pas existé. Il y a des peuples qui se pavanent sur la base de décisions injustes qui n’encouragent pas les enfants à se comporter correctement. Je suis pour l’arbitrage vidéo, même si je reconnais que lors d’Everton-Liverpool, la VAR était totalement à côté de la plaque. Néanmoins, d’après les statistiques, avant la VAR, il y avait 84% de bonnes décisions, alors qu’il y en a 95% aujourd’hui. Ça fait 11%, soit 10 000 décisions…

Les arbitres ne se reposent-ils pas trop sur la VAR, comme s’ils avaient peur de prendre des décisions qui fâchent ?Si, si. Ils décident moins, c’est vrai. Je trouve surtout qu’elle n’intervient pas toujours quand il faudrait. Le tacle de Pickford sur Virgil van Dijk peut échapper à l’arbitre, mais pas à la VAR. Le gardien d’Everton aurait dû être expulsé.

Il vient d’où ce besoin presque maladif d’être rassuré ?Parce que – comme vous le dites –, le jeu est tellement incertain que j’ai la nécessité de l’être. Parce que la défaite, aussi, fait tellement mal que tu fais tout pour l’éviter…

Cela a un rapport avec votre enfance ?Peut-être, je ne suis pas allé chercher aussi loin. Je m’en suis tenu à la douleur ressentie quand je perdais.

Manchester United a beaucoup de mal à gérer l’héritage d’Alex Fergusson. Malgré l’arrivée de Mikel Arteta, en sera-t-il de même pour les Gunners ?

Quand on est pendant si longtemps dans un endroit, ça crée peut-être un vide. On occupe beaucoup d’espace et quand on n’est plus là, les uns et les autres se regardent et se demandent : « Qui prend cette décision ? Qui fait quoi, maintenant ? » Il faut trouver un nouvel équilibre dans l’organisation du club. En même temps, je trouve que les gens qui viennent après veulent trop changer les choses et renier la culture qui existait avant leur arrivée. La culture d’un club est beaucoup plus profonde, plus tenace qu’on ne le pense et elle n’aime pas être étouffée. Tu ne peux pas aller demain matin au Real Madrid et jouer avec six défenseurs. La tradition du club est trop forte. Arsenal doit trouver son nouvel équilibre.

Comment avez-vous vécu l’emprise de l’Espagne sur le football mondial en club comme en sélection depuis 2006 ?(De mauvaise foi.) Le Barça et le Real Madrid ont dominé parce qu’ils avaient les moyens financiers les plus importants.

Il n’y a pas que les deux mastodontes : le FC Séville a gagné six Ligues Europa, l’Atlético, trois. Aucun club espagnol n’a perdu une finale de Coupe d’Europe contre un adversaire étranger depuis 2001. Depuis lors, les clubs espagnols ont gagné neuf Champions’, dix Ligues Europa, plus quatre finalistes. Aucun pays n’a jamais autant dominé le football de club dans l’histoire…Je ne compte pas les Ligues Europa pour une seule raison, c’est que les Sévillans ont gagné trois de leurs C3 en étant expulsés de la Ligue des champions. C’est une forme de récompense pour les perdants. Oui, le Barça, à un moment donné, avait une équipe qui atteignait presque la perfection par sa qualité technique. Ils sont beaucoup moins forts aujourd’hui, car ils sont soit vieux, soit plus là, et ceux qui les ont remplacés ne sont pas assez forts.

Il n’y a pas que les clubs, la Roja a quand même gagné deux Euros et une Coupe du monde en suivant entre 2008 et 2012…

Oui, parce qu’ils ont développé le football que je prône, moi (sic), basé sur la technique.

(L’attachée de presse intervient pour signifier que la fin de la récré approche.).

Le jour où Jerry Quy, le gars à l’intérieur de Gunnersaurus, la mascotte du club, a été licencié, Arsenal a acquitté la clause de Thomas Partey de 50M de livres auprès de l’Atlético. Comment avez-vous vécu ça ? Mal. La décision était injustifiable financièrement. Je ne sais pas ce qu’il leur a pris, personne ne comprend. Tous ceux qui aiment Arsenal ont mal vécu cette décision. J’en fais partie. Ils ont licencié 55 personnes, ce qui peut éventuellement être explicable par une certaine réorganisation, une volonté d’efficacité. La mascotte, ça ne peut se justifier par une volonté de rééquilibrer les finances. C’est incompréhensible.

En mai 2005, vous étiez triste que la France ait voté « non » au référendum sur la Constitution européenne. En juin 2016, vous vous êtes positionné contre le Brexit. Vous êtes favorable au système libéral tout en ayant des préoccupations sociales et un goût certain pour la morale. Êtes-vous une sorte de gaulliste de gauche ?(Sans hésitation.) Je crois. Je suis favorable à l’initiative individuelle et au libéralisme économique, mais contre le capitalisme sauvage. Il aboutit à l’exploitation des gens et à des absurdités insupportables. Il faut nécessairement de la régulation pour aboutir au bonheur de chacun. Comme toujours, c’est une affaire d’équilibre afin que tout le monde puisse se surpasser et atteindre ses rêves.

Toute la fin du livre est consacrée à votre vision du jeu au niveau mondial. Vous faites des propositions à propos du football hors de l’Europe et vis-à-vis des femmes. Vous êtes en tournée promo internationale. Comptez-vous postuler la présidence de la FIFA ?Non, non. (Sourires.) Je suis bien conscient des limites et de mes désirs. Le fossé entre l’Europe et le reste du monde s’agrandit de jour en jour. On est rentrés dans tous les pays pour détecter leurs besoins et leurs manques. On va tâcher d’y répondre. Pour moi, chaque enfant dans le monde mérite d’avoir la chance de jouer au football. C’est le but principal de mon investissement. La FIFA a une mission pédagogique et j’en suis responsable. J’essaie à la fois de mieux analyser le football avec des critères scientifiques et de créer des contenus d’entraînement en ligne pour les éducateurs.

Propos recueillis par Rico Rizzitelli

(1) : Ma Vie en rouge et blanc, Arsène Wenger, éditions Jean-Claude Lattès.

(2) : Lucien Leduc est resté huit saisons à l'ASM, mais en deux passages (1958-1963 et 1976-1979).