Comment tu t’es retrouvée dans l’aventure Ladies’ Turn ?

C’est une série de rencontres. Au départ, je n’étais pas du tout branchée foot. Pour tout te dire, je n’ai même pas regardé la Coupe du monde 98, donc je partais de très loin. J’ai fait des études aux États-Unis et là-bas, j’ai rencontré Jennifer Browning, qui a été l’initiatrice du projet avec Seyni N’Dir Seck, la capitaine de l’équipe nationale féminine du Sénégal. Browning, qui travaillait pour l’ONU à l’époque, voulait se rapprocher du football, ne sachant pas trop à quoi ressemblait le foot féminin sur place : comment les filles jouaient, comme elles s’organisaient, etc. Au Sénégal, quand tu arrives dans Dakar, tu as des terrains de foot partout. C’est ce qu’on appelle des « terrains de quartier » . Des terrains de sable, pas très bien entretenus… Où les garçons jouent. Mais jamais les filles. Tous les étés, il y a des navétanes : des tournois de foot de quartier réservés aux garçons, très visibles, centraux. C’est une institution nationale et les héros de chaque équipe voient leurs fresques se dessiner sur les murs au fur et à mesure du tournoi. Certaines équipes n’osent même pas traverser le quartier voisin parce qu’elles ont perdu. Ça fait partie intégrante de la vie sociale au Sénégal. Sauf que ça n’est jamais mixte. Quand Jennifer et Seyni se sont rencontrées, cette dernière lui a expliqué que ça faisait trois ans qu’il n’y avait plus de championnat féminin – créé en 2002 – en partie à cause de la crise du football sénégalais de 2007 parce que l’équipe nationale masculine s’était cassée la figure et que la lutte sénégalaise apparaissait et brassait beaucoup d’argent. Donc leur priorité était de remonter un championnat national, principalement sur les terrains de quartier, là où les filles ne sont pas visibles. C’était une nécessité. Dans ce projet, deux choses m’ont intéressé : cet énorme enthousiasme de la part des joueuses, avec des équipes qui réussissaient à se structurer grâce au tournoi ; et l’aspect spectaculaire du tournoi, du fait que ça se passait dans des lieux connus et populaires, avec beaucoup de monde autour.

Qu’entends-tu par « nécessité » ?

Au Sénégal, le football féminin existe depuis 1975. Ça a commencé dans des lycées, puis dans les quartiers. Il n’y a aucun soutien institutionnel pour ça, c’est essentiellement du bénévolat, autant féminin que masculin, puisque beaucoup de coachs sont des hommes. Il y a toujours eu et il y aura toujours des filles qui voudront faire du foot, mais au Sénégal, le foot féminin reste quelque chose d’incongru. Dans le football sénégalais, les choses ont commencé à se structurer en 2001-2002, avec la création de l’équipe nationale féminine qui suit un peu la fameuse victoire du Sénégal contre la France à la Coupe du monde. Cet acmé du foot sénégalais a profité au foot féminin. Ils ont voulu impulser un mouvement, surtout. C’est ce qu’a demandé la FIFA : que chaque pays qui a une équipe masculine monte une équipe féminine à côté, pour toucher un plus grand public.

Si la FIFA n’avait pas été là, le Sénégal n’aurait rien fait ?

Probablement, oui. Comme le dit Seyni, ça fait quinze ans qu’elle se bat pour ça. Pour Diaby Bassouaré, le coach de l’équipe nationale féminine, c’est la même chose. Il y a une anecdote qu’on n’a pas mis dans le film, mais il m’a raconté que pour leur premier match officiel contre le Nigeria, les filles n’avaient même pas d’équipements pour jouer. Elles ont dû emprunter les maillots, shorts et chaussettes des garçons, donc pratiquement rien n’était à leur taille. Ils ont trouvé deux, trois mécènes sur le bord de la route, mais bon… Elles sont parties au Nigeria dans des conditions indescriptibles, qui font aussi le charme du foot africain. À peine arrivées à l’aéroport de Dakar, après avoir perdu, la Fédération leur a demandé de rendre les maillots. Elles se sont changées dans l’aéroport. Elles sont parties de très loin. Il y a énormément de sexisme dans le foot, sénégalais comme mondial, ça n’est pas nouveau. Ça n’est pas lucratif de développer le football féminin non plus. En 2009, quand le tournoi Ladies’ Turn commence, les gens voient ça comme une nouvelle opportunité à développer et ne ménagent pas leurs efforts pour l’événement. Le concept, c’est que chaque équipe reçoit dans son quartier. Bien sûr, l’association donnait le minimum pour que ça se passe bien : l’eau, les ballons, les filets…

Justement, on voit dans le documentaire les difficultés logistiques rencontrées : les maillots sont des maillots du Brésil ou de l’Argentine customisés, certaines équipes n’ont même pas de ballon pour s’entraîner, etc.

Oui, c’est très fréquent. Pour une équipe, avoir un ballon, c’est déjà un énorme avantage. Tout le travail de Seyni a été de donner des ballons à toutes les équipes. Deux par équipe, je crois. Bon, pas les chaussures malheureusement. Mais je crois que l’année prochaine, elles vont réussir à décrocher les chaussures. Ça va être une grosse avancée parce que les terrains sont dangereux, il y a des bouts de verre, et elles jouent parfois en chaussettes.

Il y aura donc une quatrième édition en 2015 ?

Oui, absolument. Elles ont des difficultés financières pour essayer de monter le projet tous les ans, mais la diffusion sur ARTE arrive à point nommé pour l’association. C’est aussi une question logistique, ça demande beaucoup de ressources humaines.

D’ailleurs, tu as rencontré des difficultés concernant le bon déroulement du tournage ?

Moi, en tant que réalisatrice française, je n’ai pas eu de difficultés parce qu’il y avait des enjeux de pouvoir. Chose dont on était absolument conscientes avec l’association. Le fait qu’une Française arrive avec une caméra, évidemment, ça peut générer des critiques, mais ça peut aussi apporter une certaine adhésion, notamment quand on disait qu’on filmait le tournoi et qu’on refilerait des images à la télé sénégalaise. Peut-être qu’on n’aurait pas décroché un entretien avec le ministre si les deux caméras n’étaient pas là… On en a fait une force. La première fois qu’on était venus tourner, en 2009, il s’est passé quelque chose que l’on n’a finalement pas montré dans le film, parce que c’était trop anecdotique. Trop caricatural, en fait. On voyait des garçons de Saint-Louis refuser de quitter le terrain parce qu’ils voulaient jouer alors que le match du tournoi Ladies’ Turn devait commencer. C’était vraiment spectaculaire. T’avais l’impression qu’ils marquaient leur territoire très clairement.

Dans le film, une fille dit : « Mon père, ça va, c’est ma mère qui ne veut pas que je joue au foot. » Si le foot féminin est rejeté, plus qu’une question de sexe, on a l’impression qu’il s’agit d’une question de culture. C’est quelque chose que tu as ressenti ?

Complètement. C’était pour ça qu’il était important de montrer que ça n’était pas un clivage homme-femme. Pour autant, les femmes peuvent être également porteuses du sexisme. Elles reproduisent ce modèle patriarcal avec une division des tâches, notamment économiques. Le Sénégal a beaucoup souffert de la restructuration de la dette économique organisée par le FMI dans les années 90, qui a eu pour principale conséquence de laminer l’économie formelle, officielle. Celle qui est tenue par les hommes. Cette économie étant fragilisée, le seul soutien économique de la maison devient le travail des femmes, donc ça a redonné une place à ce travail. Du coup, ça fait changer les dynamiques de genre au Sénégal. Le football féminin est un symbole de ça. Mais ce conditionnement culturel, on peut le retrouver en France. Les pouvoirs publics donnent depuis plusieurs années au foot féminin, mais avant, ça n’était pas si évident pour une fille de faire du foot, ça n’était pas favorisé à l’école. Ce qui m’a également intéressé, c’est cette représentation du corps. Comment les corps se déplacent dans des contextes où ils ne sont pas forcément acceptés ? Pour les footballeuses, les phrases qui reviennent tout le temps sont : « Ça va les déformer, les transformer physiquement. » On ne l’a pas monté, mais des étudiants en troisième, quatrième année à l’université de Saint-Louis me soutenaient mordicus qu’une femme qui faisait du foot risquait de faire des fausses couches. En 1940, le foot féminin a été interdit par Pétain au nom de l’effort national de reproduction parce que si elles jouaient au foot, elles risquaient de ne plus pouvoir faire d’enfants.

La majorité des joueuses ne veulent pas faire carrière. On a l’impression que c’est plus une question de dignité, une sorte de droit au foot. C’est ça ?

Complètement. Ce qui m’a le plus marqué en faisant ce sujet, c’était, plus que le droit au foot, un droit au loisir. Ça peut passer par un autre sport. Mais la magie du foot fait qu’on peut y jouer très facilement, sans moyen. Donc beaucoup de ces joueuses s’engagent aussi pour dire : « J’occupe cet espace pour faire ce qu’il me plaît. Ça ne va pas rapporter d’argent ni me permettre d’accéder à une reconnaissance sociale. Je le fais pour moi et pour entrer dans une structure sociale autre que la famille. » Beaucoup de joueuses arrêtent très tôt l’école et se retrouvent dans cette économie informelle qui, au final, est celle de la mère. Seyni devait négocier pour aller jouer au foot le dimanche. Donc elle préparait le thiéboudiène, le plat traditionnel sénégalais, avant. Elle se levait à 6h pour ça. Cette même Seyni me racontait qu’au début, quand elle a monté l’équipe de Yoff, elle se déplaçait en groupe avec ses coéquipières dans le quartier pour ne pas se faire attaquer, ne pas se prendre de réflexions. Donc cet accès aux loisirs n’est pas évident. D’ailleurs, l’autre argument utilisé par les parents concernant leur opposition au foot féminin était que si une fille se blesse, c’est plus grave pour la maison que si un garçon se blesse parce qu’il est moins essentiel à la vie quotidienne. Des gens comme Seyni m’ont ému parce qu’elle a imposé cet espace de jeu. Et c’est très sérieux, ce jeu. C’est la grande leçon que j’ai tiré de ce projet. C’est vital. Ça développe la liberté et donc, le fait de se sentir exister vraiment.

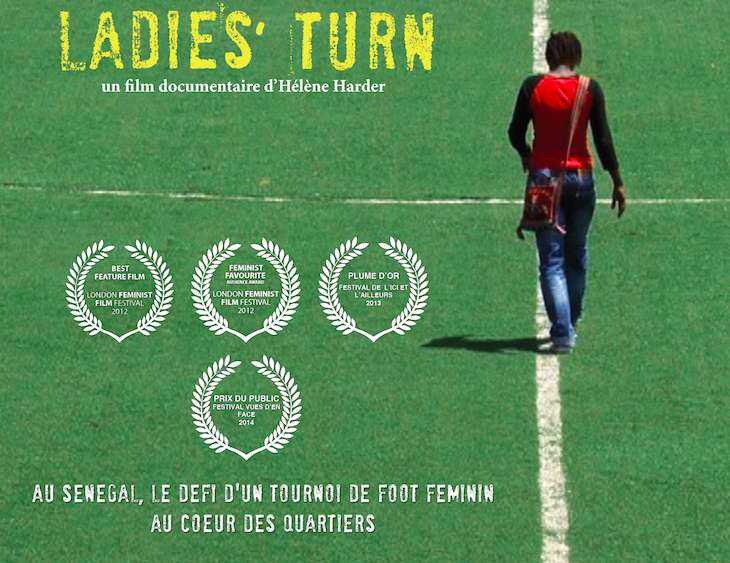

Le film Ladies’ Turn de Hélène Harder sera diffusé sur ARTE le 16 mai à 15h25

La page Facebook de Ladies’ Turn

Le site de l’association Ladies’ Turn

Un pionnier japonais annonce sa retraite